持続可能な循環型プラスチック事業をつくり出す

持続可能な循環型プラスチック事業をつくり出す

三菱商事の現場最前線で、若手・中堅社員が何に着眼し、何を考え、どうアクションをしているのか。気候変動や海洋プラスチック問題などを背景に、プラスチック循環の新たな事業モデルをつくり上げる取り組みを紹介します。

プロフィール

-

中島将貴(なかじま・まさき)

2010年入社。グローバル研修生として、チリやペルーの鉱山現場を経験後、肥料部、サステナビリティ推進部を経て18年末から石油・化学ソリューショングループ プラスチック・サステナビリティ戦略室に所属。

脱炭素化と早期事業化を実現せよ

世界的な気候変動問題や海洋プラスチック問題を背景に、石油化学バリューチェーンを変革すべく、2018年から循環型プラスチック事業の構築に取り組んでいます。現在、世界のプラスチック生産量は年間4億トン超。2050年にはリサイクル品がどの程度普及し、石油由来のプラスチック使用量はどのくらい減っているか。あらゆるデータに基づき未来像を予測。その上で、誰と組んでどのように事業を組み立てるのか―。小さな仮説と検証を積み重ね、構想を進めていきました。

狙いを定めたのは、プラスチックの代表格であるPET(ポリエチレンテレフタレート)のリサイクル事業。三菱商事グループは、日本国内においてPET樹脂の最大シェアを有し、販売基盤が大きな強みになり、大手飲料メーカーが続々と本格化しているプラスチックの循環利用を下支えする意味でも、三菱商事が取り組む意義は大きいと考えました。

潮流のその先を読む

もう一つ、構想の起点として注目したのは、2017年末に中国が発動した廃プラスチック(廃プラ)の輸入規制。日本は世界第3位の廃プラ輸出大国ですが、主な輸出先であった中国を皮切りに、台湾、東南アジアの国々も次々に輸入規制に踏み切りました。

国内で回収されるPETボトルは、年間約60万トン。半数は家庭から排出され、ラベルとキャップは取り外され、洗浄もされているためリサイクルしやすい。しかし、残りの30万トンは、ラベルやキャップ、飲み残しはそのまま、不純物も混入するボトルです。そこで、輸入規制で行き場を失ったこうしたボトルを、リサイクル原料として活用することにしました。今後、世界的にリサイクル需要や投資が加速すれば、リサイクル原料の争奪戦が起こり、数量が不足する懸念もあります。ならば、このボトルを原料とした事業の組み立てが必要だと考えたのです。

一方で、PETボトルのリサイクルには、従来の技術では品質コントロールが難しく、コスト的にも限界があるという課題がありました。そこで、新しい手法を取り入れるべく注目したのが、既に米国や台湾で商業化されていた、スイスの企業が持つ「ケミカルリサイクル*技術」です。低品位ボトルからも高品質な飲料用のPET樹脂を再生できるケミカルリサイクルは、石油原料によらないサステナブルな循環を生み出し、環境負荷やCO2の削減にも貢献できる技術。他に先駆けて事業化に着手したことで、優れた技術を持つパートナーとの協業が実現したことは、私たちの大きな強みとなっています。

* ケミカルリサイクル: PETボトルをフレーク状に砕いて化学的に分解し、精製したPET樹脂原料を再重合すると新たなPET樹脂となる。過程において異物や異種材質が取り除かれ、バージン樹脂と同等の高品質なPET樹脂を再生できる。

動き出した二つのビジネス

いよいよ事業が形になったのは2020年1月。PETバリューチェーンにおいて、原料や製品取引を通じて50年以上良好な関係を築いてきた台湾企業と協業し、タイでケミカルリサイクル技術による再生PET樹脂の製造に取り組むことになりました。

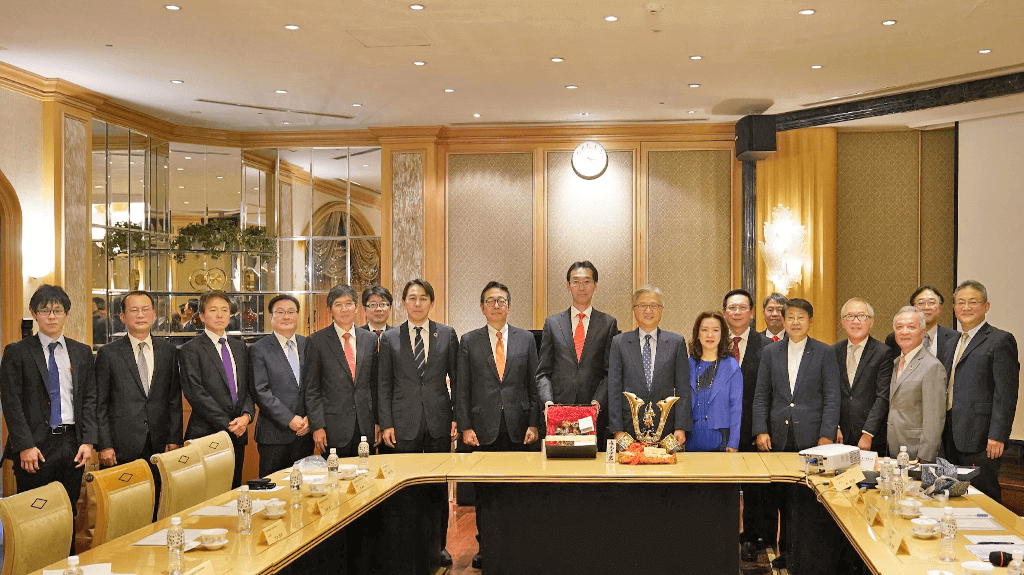

協業先企業との署名式にて

協業先企業との署名式にてさらに、国内でもPETリサイクル原料製造事業を立ち上げました。年間4万トン(ボトル本数で20億本)の再生PET樹脂原料を製造する計画で、2021年に協業先の新工場が稼働予定です。コロナ禍での調整やコミュニケーションは大変でしたが、早い段階から関係者が一緒になって事業モデルを描けたことが大きな力となりました。

鉄則は「準備とスピード感」

入社以来、肥料部や海外の鉱山での研修などを通し、さまざまな事業に携わる中で、プロジェクト遂行の難しさや適時・的確な操業管理、事業投資の考え方を学んできました。サステナビリティ推進部では、各国の現場視察を繰り返しながら、サステナビリティの考え方をいかにビジネスに落とし込むか、という学びも得ました。これらの経験は、今回の事業構築においても、問題が生じた際の引き出しの多さとして大いに活かされたと感じています。

私が大切にしている〝鉄則〟は、「準備とスピード感」。社会人初の国内出張の時、準備不足を先輩に見透かされ、その時に教わったのが「仕事の質の8割は準備で決まる」という言葉です。どんな仕事でも、自分にできる限りの準備をする=仮説を立てる。それ以来、本番は仮説を検証する時間として仕事に取り組んでいます。

そして、何か問題が起きた時には、前に進むには何をすべきか、まずはスピード重視でやってみて、行き詰まったら意見を聞く。とにかくスピード感をもって対応することを大切にしています。

循環型プラスチック事業へのチャレンジでも、この「準備とスピード感」を大切にしてきました。足元の目標は、始まった事業を規模感ある形でさらに拡大していくこと。PET需要の半分以上はポリエステル繊維用途です。ボトル用途のみならず、繊維などの新市場にも参画し、繊維から繊維へのリサイクルといった新技術も導入して、循環型プラスチック事業をより強固なものにしていきたいと思っています。