Connecting to the future:水田メタン削減事業が本格始動 環境と地域を守る農業をこれからも

農家と取り組む脱炭素 vol.3

水田メタン削減事業が本格始動

環境と地域を守る農業をこれからも

水田から発生するメタンを抑制することで、脱炭素に貢献しながらより品質のよいコメ作りを目指す──。秋田県にかほ市の農業法人・権右衛門(ごんうえもん)は、2023年度から始動した三菱商事の「水田メタン削減プロジェクト」に参画し、新たな農業に取り組んでいる。シリーズ第3回は、権右衛門の代表・須田貴志氏と三菱商事の2人の社員が、本プロジェクトの参画の経緯や手応え、農業や地域に対する思いを語り合った。(聞き手=GLOBE+編集長・関根和弘)

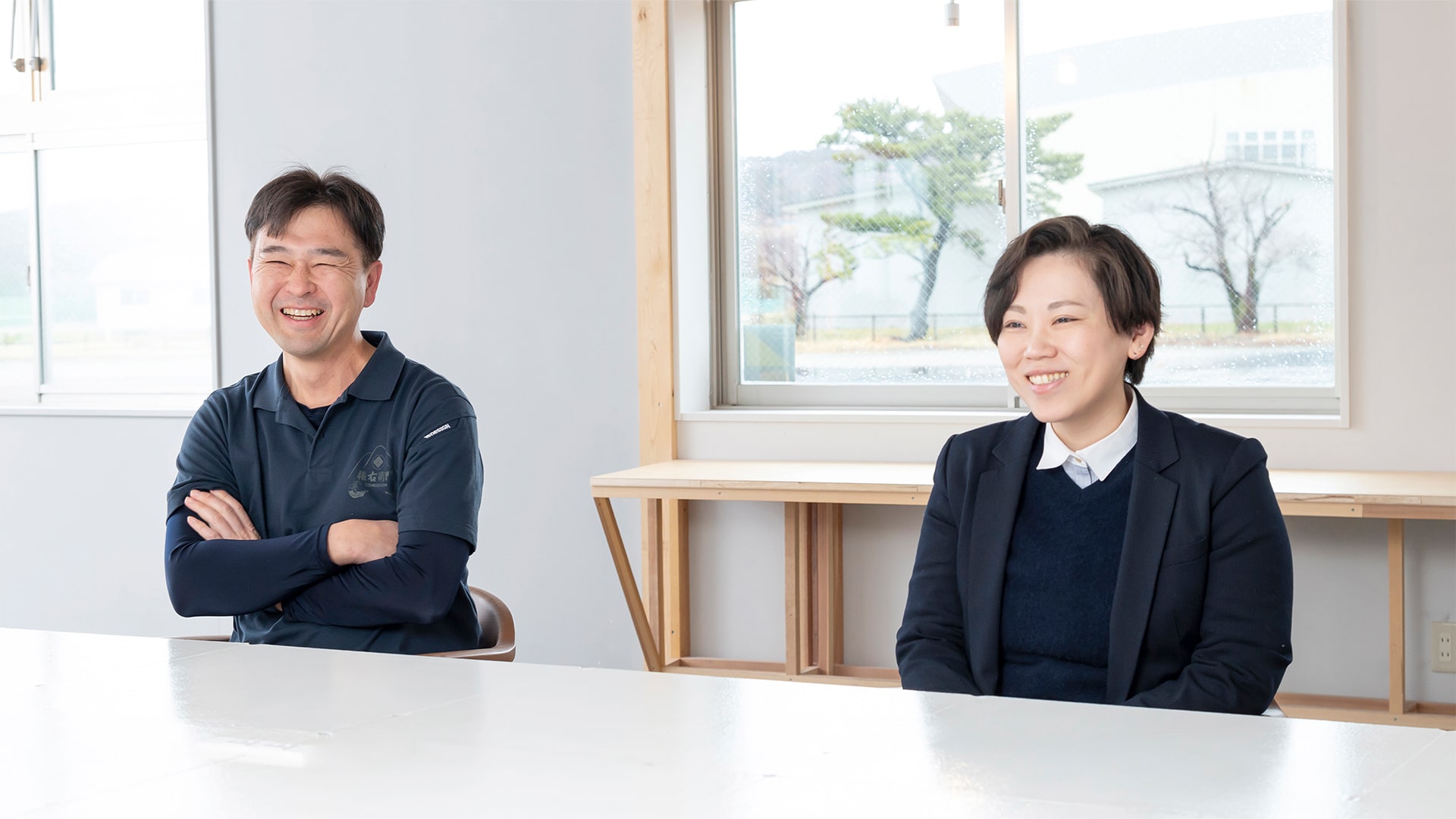

- [ 座談会参加者 ]

-

須田 貴志 氏(権右衛門 代表取締役)

廣嶋 俊也 氏(三菱商事 食品産業グループCEOオフィス ビジネスインキュベーションユニット)

山下 美南 氏(三菱商事 農畜産本部 農産酪農部 事業戦略チーム)

※本文は敬称略 - [ 聞き手 ]

- 関根 和弘(GLOBE+編集長)

「二度と戻ってくるか」 飛び出した故郷での再出発

—— 今日は「水田メタン削減プロジェクト」に参画している農家のお一人、農業法人権右衛門の須田さんにお越しいただきました。

須田 私は、秋田県にかほ市で400年以上にわたって農業を営んでいる家に生まれました。子どもの頃から、父親からは「大きくなったら農家を継げ」とずっと言われていました。当時はそれが嫌でたまらず、高校卒業と同時に半ば家出のような形で上京し、就職しました。「こんな田舎、二度と戻ってくるか!」と(笑)。 その後3年ほど東京で会社勤めをしていたのですが、次第に「このままだとうちの田んぼはどうなるんだろう」と頭をよぎったり、にかほの風景を懐かしく思い出したりするようになりました。そんな折、食糧管理制度の廃止によって、生産者自らコメを販売できるように。父から「一緒にやってみないか」と誘われたのを機に、25歳でにかほに戻り、農業に従事することにしました。 1998年の3月、父を含む3人の生産者がコメの販売会社「なるほど舎」を設立。その後2021年に、実家を法人化し「株式会社権右衛門」を立ち上げました。いまはコメやネギの生産のほか、農作業の受託や農業のコンサルティングもしています。近年は、にかほ市内の農家の方から「高齢で農業を続けられない。権右衛門で引き継いでもらえないか」と声をかけられることも増え、管理する圃場※(ほじょう)は増え続けています。 ※圃場:農作物を栽培する農地。

—— 前回の記事では、水田から温室効果ガスのメタンが排出されていることをお話しいただいたのですが、須田さんご自身は認識されていましたか。

須田 はい、もちろんです。夏場はメタンの発生が活発になり、根が傷むなどコメの生育にも悪影響があることを以前から実感していました。どうすれば収量を確保しつつ品質のよいコメを作れるかを追求していく過程で、メタンの発生をいかに抑えるかが重要であると感じ、私のところでは10年以上前から、秋の収穫後に土をやわらかく耕し、稲わらをすき込む「秋耕」を取り入れています。 水田のメタンは水を張った状態で稲わらなどの有機物が分解されることで発生します。「秋耕」を行うことで、冬の間に稲わらの土壌分解が進むため、水を張る時期のメタン発生を抑える準備ができるのです。春の田植え前だけ耕す方が手間は省けますが、うちでは春耕も秋耕も行うことで、メタンの発生を抑制しつつ、品質のよいコメを作ることを目指しています。ただ、環境に対する意識や知識は農家によってまちまちで、私の周りでは秋耕をやっているところは少数派です。

廣嶋 この「秋耕」も「中干し延長」も、メタンの発生抑制という点では同じ考えに基づくものです。須田さんがお話ししたように、メタンは水を張った土壌で有機物を分解する際に多く発生するので、その対策として、水を抜く期間を延長するのが「中干し延長」、水を張る前に有機物の分解を進めておくのが「秋耕」という位置付けです。

新たな取り組み「中干し延長」に参画した理由

—— 「水田メタン削減プロジェクト」に権右衛門さんが参画することになった経緯は?

山下 三菱商事では2022年の年末ごろから、方々の生産者を訪ねて「中干し延長の取り組みを一緒にやりませんか」という相談を始めていました。ただし、まだ「J-クレジット制度『水稲栽培における中干し期間の延長』方法論」の承認前だったので、詳しい条件面などは詰められないですし、クレジットの仕組みや中干し延長の効果などもあまり知られていませんでした。 そんな時、三菱商事のグループ会社であり、コメの一貫メーカーとして精米・炊飯加工品の製造・販売等を担っているミツハシの仲介でご紹介いただいたのが、権右衛門さんでした。須田さんは元々環境に対する意識が大変高い方ですので、中干し延長の話も「やります!」と即決でした。あまりにもトントン拍子に話が進むので、逆にちょっと心配になったのを覚えています(笑)。 須田 メタン抑制のメカニズムはわかっていましたので、山下さんから中干し延長の話を聞いた時に「たしかに有効だろうな」と思いました。こういった環境に配慮した農業というのは、農家としては気持ちがいいものですし、対外的なアピールにもなる。おまけに、クレジットになって対価が受け取れる。こんないいことはないなと思いました。それで、先ほどお話しした「秋耕」と「中干し延長」の両方を組み合わせてやってみることにしました。 山下 その後も色々な農家の方々とお話ししましたが、「収量の面で不安だから少し様子を見たい」「まずは圃場(ほじょう)を限定して始めたい」という方もいらっしゃいました。ただ全体的には、ポジティブな反応が多く、「やってみましょう!」「一緒に頑張りましょう」と励ましていただくことも。何の形も実績もない状態から始まったプロジェクトですので、そんな前向きな姿勢がとてもありがたかったです。

手探りの初年度 収量や品質への影響は

——では、実際に中干し延長をやってみた結果はいかがでしたか。

須田 今回私たちのところでは、もともと中干しをやっていなかった圃場(ほじょう)を対象に、7日間の中干しを実施しました。やはり生育への影響がどう出るかが気がかりでしたが、実際に取り組んでみると、収量・品質の低下は、全く見られなかったです。実は2023年の夏の秋田は記録的な猛暑で、中干し期間中も30度近い高温と日照りが続きました。正直「雨降ってくれないかな……」と思うほどの日照りだったんですが、それでも特に影響はありませんでした。 廣嶋 農研機構が発表している論文のなかには「(中干し延長によって)食味(しょくみ)が良くなった」というものもあります。 2023年度は、須田さんのところを含めて30軒のコメ生産者に参加していただきました。猛暑という厳しい気候条件下だったにもかかわらず、ほとんどの生産者が中干し延長を予定通り実施し、データの不備などを除くと、活動内容から想定していた9割程度はクレジット化できそうな見込みです(2024年2月取材時点)。ほかの生産者からも収量や品質が落ちたという話は出ていませんので、来年度以降さらなる拡大を目指すうえでも、弾みになると思います。

—— 中干し延長の活動記録は、生産者から三菱商事に報告する必要がありますよね。忙しいなかでの作業は負担ではありませんでしたか。

須田 権右衛門ではもともと、ウォーターセルの営農支援アプリ「アグリノート」を導入しており、圃場(ほじょう)ごとにすべての農作業の進捗(しんちょく)を管理しています。中干し延長に関しても、いつ出水・入水したかを記録し、写真もその場でスマホで撮ってアップするだけ。その情報を三菱商事さんにお渡しするだけでしたので、特に負担に感じることはありませんでした。 また、J-クレジット制度では、中干し期間を「直近2カ年以上の平均日数よりも7日間以上延長した場合」と決められていますが、アグリノートでは過去の記録との比較も行えるので、その点でもとてもスムーズでした。

来期に向けて、見えてきた課題と展望

—— 今後、プロジェクトの規模を拡大していくにあたっては、どんなことが必要でしょうか。

山下 やはり「いかに生産者の方々の物理的・心理的な負担を減らせるか」がカギになると思います。年間の農作業から逆算してどのタイミングでお話を持っていけばいいか、どういう情報や資料が現場で必要とされているかなど、初年度は生産者の方に教えていただきながらたくさんのことを学びました。次年度は生産者の皆さんに、さらによいご提案ができると思います。 廣嶋 いまの話とも関連しますが、生産者の作業負担軽減は大きな課題です。今回は初年度ということもあり、まずは現状を確認すべく、生産者の方々には「どんな媒体でもいいので、情報をそのままください」とお願いしました。その結果、須田さんのように「アグリノート」に記録されているケースもあれば、手書きの紙やエクセルファイルなど、様々な媒体に様々なフォーマットで記録されていることが分かりました。一方で、プロジェクトの規模拡大にあたっては、生産者と我々事務局双方の負荷を軽減し、効率化を図っていくことが必要です。その手段として、アグリノートのようなデジタルツールが有効だと思っており、生産過程でデジタルツールに入力した栽培情報等を申請手続きに活用できれば、生産者の方々の負担をさらに減らすことができるのではと考えています。 同時に、デジタルツールの扱いに慣れていない方へのサポートも大切だと思っています。日頃から生産者と関わりのある販売代理店さんとパートナーを組むなどして、しっかりとサポート体制を整えていきたいと思っています。

—— 前回のお話では、「温室効果ガス削減への取り組み」を付加価値としたお米の販売も検討しているとのことでしたね。

山下 生産者の取り組みをどのように価値として伝えていけるか、バリューチェーンを通していかに多くの方に参画していただける仕組みを作るか。その形のうちの一つが「メタン削減に取り組んだ田んぼで作ったお米」です。このような仕組みづくりは、私たち三菱商事が特に知恵を絞るべきところであり、まさに日々、試行錯誤しているところです。いいモデルケースを構築することができれば、中干し延長にももっと多くのコメ農家の方々に関心を持っていただけると思っています。 廣嶋 須田さんとお話ししている中で、酒米も大きな可能性を秘めていると思いました。「温室効果ガスを削減したお米から造った日本酒」といった付加価値の付け方は、海外でも広く支持されるのではないかと思います。 須田 「にかほで作った環境にやさしいお米」と付加価値化して販売するにあたっては、志を同じくする農家仲間を増やしていくことが欠かせません。私のところだけで取り組んでも、生産できる量には限りがありますからね。中干し延長に関しては、2023年度やってみて私も手応えがあったので、いま、若手のコメ農家に「一緒にやりませんか」「こんなメリットがありますよ」と積極的に広げているところです。 同じ志を持った仲間が増えれば、その地域は強くなり、農業を盛り上げていく力になります。将来的には、メタン削減のお米をにかほ市の学校給食などで優先して扱ってもらう、といったことまで実現できたらいいですね。

—— 参画する生産者を増やしていくという点では、クレジットに応じて支払われる協力対価はインセンティブになるものですか。

山下 J-クレジット自体がまだ発展途上ではありますが、今後大きな市場になりうる手応えは感じています。そもそも、環境に配慮した取り組みには通常はコストがかかることが多いですから、一定の対価が支払われるという点は、多くの農家の方々から前向きな反応をもらっています。 須田 そうですね。ただし、「クレジットの対価が新たな収入源になるから」という動機だけでは、おそらく長くは続かないと思います。実際はそれよりも、メタンを削減したお米という差別化・付加価値化や、それによる地域の盛り上がりに期待している人の方が多いような気がしています。

この風景を・この地域を、農業で守り続けたい

—— 須田さんのお話からは、にかほという地域を守っていきたいという思いが伝わってきます。

須田 にかほ市には多くの企業の製造・研究拠点があり、秋田屈指の「製造業のまち」として知られています。ただ農家としては、「農業のまち」としての存在感をもっと高めていきたい、農業を盛り上げたいという強い思いがあります。 特に、にかほ市は「地球温暖化防止都市」を宣言しているので、農業の面からも貢献できたらと思います。にかほ中の農家が水田メタン削減によるJ-クレジット創出に参画し、そのクレジットを市内の企業が購入する。そして全国各地で環境にやさしいにかほのお米が販売されている──。そんな未来を目指しています。

—— 最後に、今後のさらなる発展に向けて、意気込みをお聞かせください。

須田 私は一度にかほを飛び出した人間ですが、いまは「ここで一生農業をやる」と覚悟を決めています。権右衛門ではいま、離農する人から農地を引き受けていることもあり、にかほ市の端から端まで計512枚もの農地を管理しています。もちろん楽しいことばかりではなく、苦労もありますが、踏ん張ってやり続けている間に、農業に関心を持ってくれる人がきっと次々に出てきます。新たに就農した人が経験を積める場として機能し、いずれ一人前になって独立する時には、農地の一部を譲りわたす──。そんな循環ができれば、にかほの農地を荒らさずに守り、次世代の農家も育てていけると考えています。 鳥海山や日本海を望む風光明媚(めいび)なこのまちを、農業を通して守っていくこと。それがこの国の、地球の環境を守ることにもつながっていくと信じています。 山下 このプロジェクトを通して、使命感や思いに共鳴しながらともに歩んでいける方々に出会えたことを本当にありがたく思っています。須田さんをはじめ農家の皆さんの期待に応えていくために、三菱商事だからこそできる価値を今後も模索し続け、提供し続けていきたいと思っています。 廣嶋 須田さんの壮大なビジョンと志の高い言葉に、あらためて身が引き締まる思いです。メタンをはじめとする温室効果ガスの削減は、いまを生きる誰もが背負っている課題ですから、この中干し延長の取り組みは、そんな我々の課題を「農業界が支えてくれている」という捉え方もできるわけです。今後も、脱炭素に向けて真摯(しんし)に取り組む農家の皆さんの姿を多くの人に知ってもらいたいですし、三菱商事としてしっかりとこのプロジェクトを成功させたいと思っています。

-

農家と取り組む脱炭素 vol.1

家畜の放牧プロセスを改善し オーストラリアの原生林再生に挑む -

農家と取り組む脱炭素 vol.2

コメ作りで発生するメタンを抑制 「脱炭素」と「農業支援」の実現へ -

農家と取り組む脱炭素 vol.3

水田メタン削減事業が本格始動 環境と地域を守る農業をこれからも