CFOメッセージ

中経2024の財務・資本政策の総括

昨年度の統合報告書の中でご説明した通り、中期経営戦略2024(以下、中経2024)では、企業価値の持続的な向上を目指し、CFOとして特に「既存事業の入れ替え・利回り改善の促進」「規律ある成長投資とリスク管理」「市場期待を踏まえた株主還元」「財務健全性の維持」の4点に注力してまいりました。

まず、「既存事業の入れ替え・利回り改善の促進」では、循環型成長モデルに基づき、収益性・成長性に課題を抱える事業投資先約160社をリストアップし、効率化等による対象事業の収益性改善、ならびに事業撤退・入れ替えを行った結果、2024年度には連結純利益で約1,000億円の改善(対2021年度比)を実現しました。また、資本効率に対する意識を高めるためのモニタリング指標として導入している「グループROE」により、営業グループレベルでも資本効率を意識した経営が浸透しました。これらによって、中経2024の目標であった二桁水準のROEを達成し、資本効率改善の実効性を示すことが出来たと評価しています。もっとも、これをゴールとはせず、さらなる資本効率の向上に取り組むことが重要と考えています。

「規律ある成長投資とリスク管理」については、中経2024の重点戦略として掲げたEX・DX分野への投資を含む3年間での投資総額は2.9兆円(資金運用関連の0.3兆円を含む)と、当初計画の3兆円をやや下回りましたが、マクロ環境が大きく変化する中で、投資規律を遵守し案件を厳選した結果であり、投資計画ありきではなく手堅く投資を進めることができたと考えています。

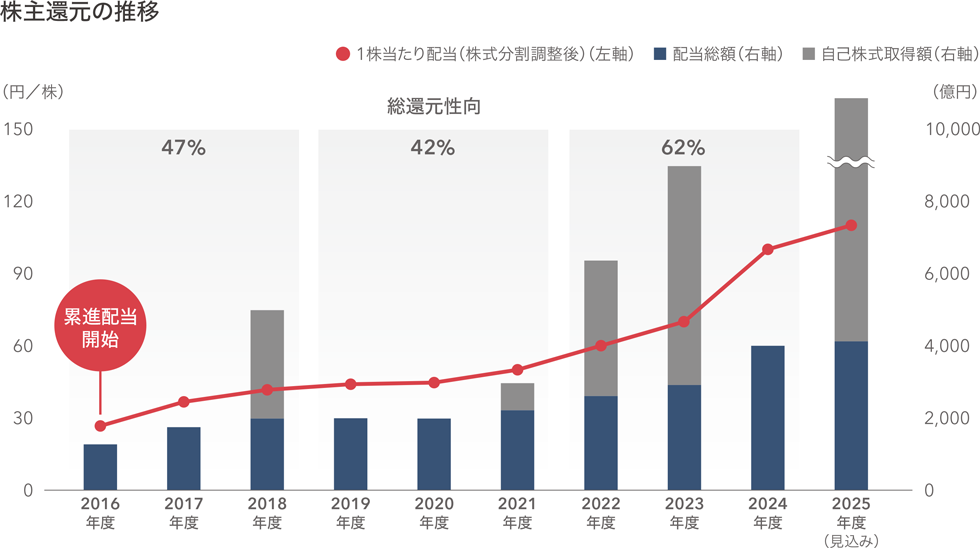

「市場期待を踏まえた株主還元」については、株主・投資家の皆さまと直接対話させていただいているCSEO組織と連携し、市場期待を踏まえた株主還元を行ってまいりました。中経2024公表時は、累進配当をベースに、総還元性30~40%程度をめどとした上で、キャッシュフローの動向を見極めながら機動的な追加還元を実行する方針を掲げていましたが、稼ぐ力の伸長に合わせて、1株当たり配当額を当初の60円から70円、そして100円へと引き上げ、さらには自己株式取得による追加還元を機動的に行った結果、中経2024期間の総還元額は累計で約1.9兆円(うち配当約9,500億円、自己株式取得約9,700億円)、総還元性向は62%となりました。

「財務健全性の維持」については、管理キャッシュフロー制度を通じ、還元後フリーキャッシュフロー黒字化の達成、および格付シングルA格上位維持のいずれも達成しました。

各事業の現場における成長への取り組みや、循環型成長モデルの推進を通じたポートフォリオの強靭化が奏功し、中経2024で掲げた、利益・キャッシュフロー目標も含めた全ての定量目標について達成することができたと考えています。

経戦2027の財務・資本政策、想い

定量目標

経営戦略2027(以下、経戦2027)では、成長性と効率性の同時実現を目指すべく、2つの定量目標を掲げています。

まず、当社の成長を測る指標として営業収益キャッシュフローを採用し、平均成長率10%以上を定量目標として掲げています。営業収益キャッシュフローを採用したのは、純利益は資産・事業リサイクル関連損益や一過性の特殊要因によって毎年変動があることから、「稼ぐ力」を示す上では営業収益キャッシュフローの方が分かりやすい指標であると判断したためです。営業収益キャッシュフローの平均成長率の過去実績は約8%であり、10%はこれより一段高い水準になりますが、全営業グループと個別に戦略を討議・精査した結果、「磨く」「変革する」「創る」の取り組みを通じて、十分に達成可能な水準であると評価し、10%以上を定量目標として設定しています。また、営業収益キャッシュフローを重視する方針に合わせ、持分法適用会社については、配当としてキャッシュを継続的に回収することを基本としつつ、将来的に子会社化するなどして事業を推進していくのか、投資のように配当・売却で回収するのかを明確にし、獲得するキャッシュを自律的にコントロールしていく方針です。

一方、効率性の指標には引き続きROEを採用していますが、中経2024では「ROE二桁水準」としていた目標を、今回はより明確な目標とするために、 「2027年度ROE 12%以上」と設定しました。当社の株主資本コストはCAPMに基づきおおよそ8~10%程度と見積もっており、PBR 1倍超を安定的に維持するには10%以上のROEが必要と試算していますが、単に資本コストを上回るだけでなく、市場期待も踏まえてROE12%以上を目指すものです。足元の事業環境を踏まえるとチャレンジングな目標ではありますが、「磨く」を通じた全事業のバリューアップによる収益基盤の強化を中心とする経戦2027の施策の実行により達成を目指します。ただし、12%を最終的なゴールとは捉えておらず、中長期的にはさらに高い水準を見据えています。

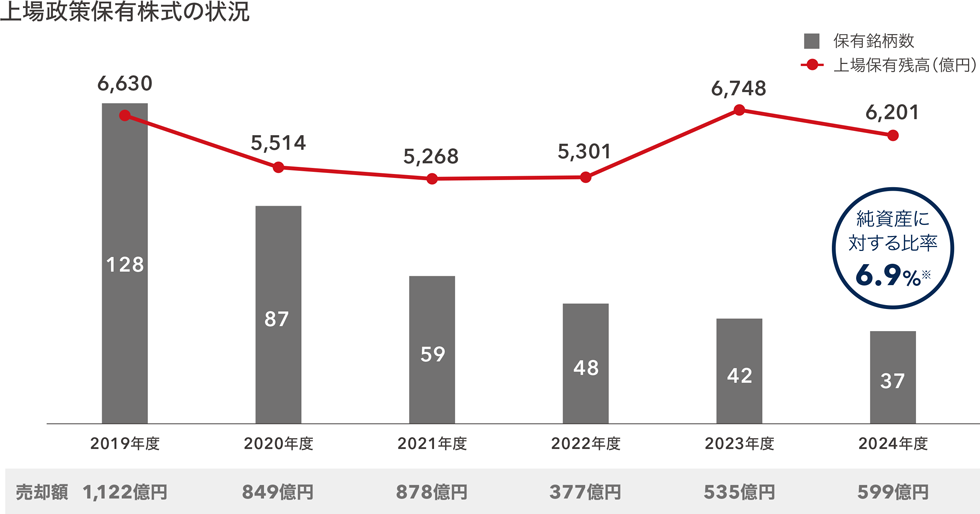

なお、資本効率向上の観点で、政策保有株式の縮減は引き続き重要な取り組みとして認識しています。当社では、毎年、政策保有株式について定性・定量の両面で保有意義を精査し、その結果を取締役会に報告しています。2024年度には退職給付信託として拠出しているみなし保有株式141億円を含め599億円(2024年度末株価ベースの売却額)を縮減し、前年度比で約1割を削減しました。純資産に占める上場政策保有株式の簿価の割合は1割未満となっています。今後も保有意義が薄れたと判断する銘柄については、市場環境等を勘案しつつ順次売却を進め、着実に縮減を行っていきます。

今回2つの定量目標を掲げましたが、ROEの向上と営業収益キャッシュフローの成長のいずれの目標にも優劣はなく、効率性と成長性の同時実現を目指していきます。

- ※比率計算において、非上場FVOCIを含む

財務健全性

財務健全性の指標については、これまで「投融資レバレッジ」を使用してきましたが、今回、株主・投資家の皆さまにご理解いただきやすいよう、より一般的な指標であるNet DER(Net Debt Equity Ratio:負債資本倍率)に変更しています。

中経2024において還元後フリーキャッシュフローの黒字化を目標に取り組んだ結果、財務健全性は大きく改善し、その結果、2024年度末時点のNet DERは0.29倍と低い水準となっております。適正なレバレッジ水準は保有資産のリスク濃度により変動しますが、現行格付け(シングルAフラット)を維持可能な水準はNet DER0.6倍程度と試算しており、当面はこれを上限めどとして、経戦2027では財務健全性を維持できる範囲内でレバレッジの活用も検討していく方針です。

「磨く1.0」から「磨く2.0」へ

上述の通り、前中経では低収益・低成長事業を対象に、利回り改善や事業入れ替えを中心とした取り組み(「磨く1.0」)を推進してきました。経戦2027ではこれを深化させ、要求利回りを達成している事業も含め、全事業投資先(244社)を対象に、全社を挙げてより一層のバリューアップ(「磨く2.0」)に取り組んでいきます。先行き不透明な事業環境においては、私たちがよく知る既存事業において、当社の資金力を活用したボルトオン投資や個々の事業の中での資産入れ替えオプションの検討も含めてさまざまなバリューアップ施策を実行することが、より確度の高い利益成長のための打ち手であると考えており、この部分への資金配分を厚くしているのが経戦2027の特徴となります(参照:資金配分計画)。具体的には、全事業投資先に対して、3年後の利益およびROICの目標を設定し、社長を含む全社マネジメントが定期的にフォローアップを行います。既存事業の強固な事業基盤を起点に、拡張投資や追加投資を行うことで収益力および資本効率の一層の向上を図ってまいります。

資金配分計画・市場期待を意識した株主還元

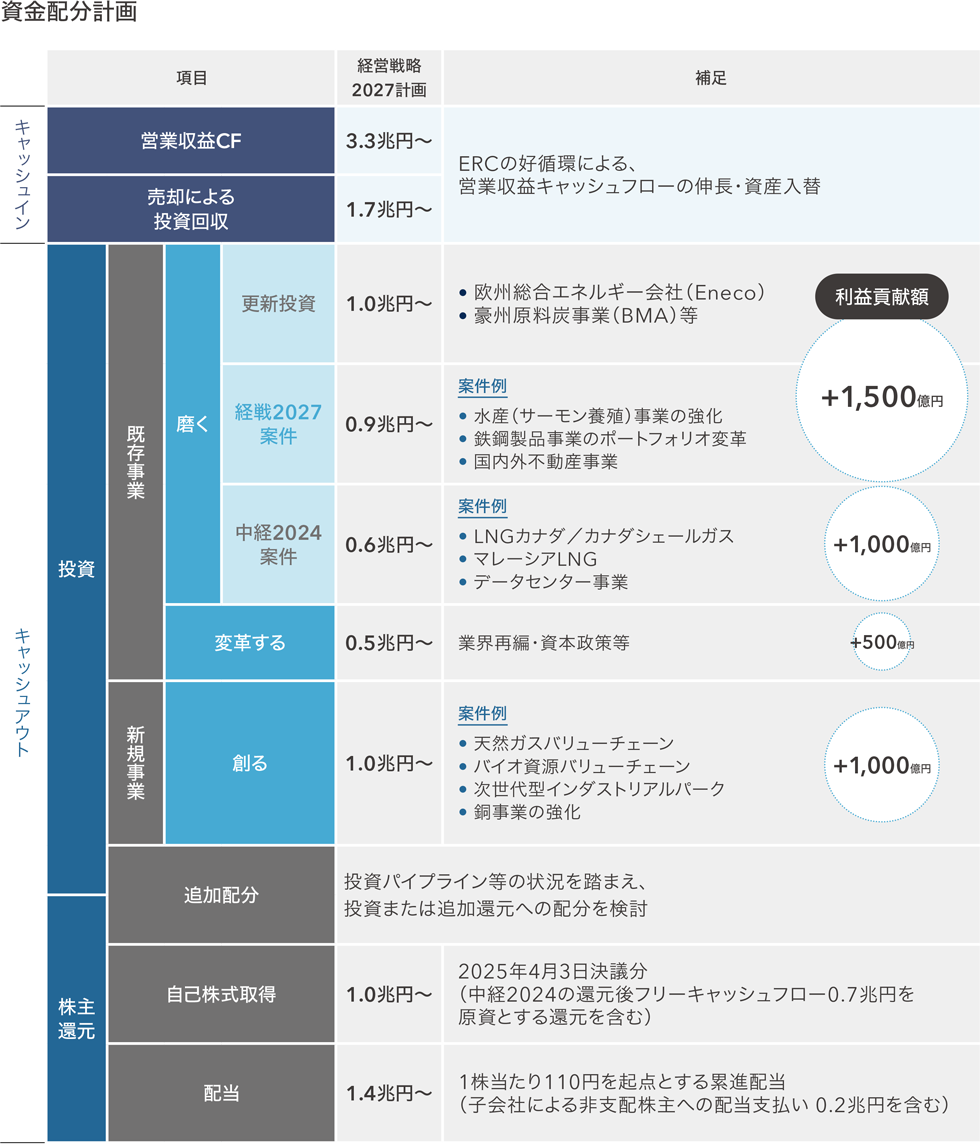

経戦2027においては、既存事業における更新投資約1 兆円に加え、価値創造メカニズムである磨く(Enhance)・変革する(Reshape)・創る(Create)に資する拡張・新規投資3兆円を計画しています。これは中経2024における投資実績2.9兆円(更新投資の1兆円および資金運用関連0.3兆円を含む)を1兆円ほど上回る計画ですが、営業収益キャッシュフローの伸長や資産の入れ替えに加え、中経2024で強化された財務健全性を活かしたレバレッジの活用も適宜行いながら、実行してまいります。

株主還元については、累進配当を維持した上で、1株当たり110円(前年度比+10円)への増配(3年総額1.4兆円~)と、2025年度に総額1兆円の自己株式取得を実施することを2025年4月に公表致しました。

10円の増配は、当社の力強いキャッシュ創出力が引き続き維持されているとの評価から、累進配当の枠組みの中で今後も持続可能な水準として決定したものです。当社の稼ぐ力が一段と強化され、営業収益キャッシュフローの水準がさらに向上した際には、さらなる増配を柔軟に検討していきます。

また、1兆円の自己株式取得については、前中経期間中に当社の財務健全性が大幅に改善したことを踏まえ、足元の投資パイプラインの状況も勘案した結果、積み上がった資本をリバランスすることを主目的として決定したものであり、資本効率を意識した経営に対するコミットメントでもあります。今後の追加還元については、業績動向、投資パイプラインの進捗状況、財務健全性等を総合的に勘案し、機動的に行っていく方針です。

高度化するリスクマネジメントと開示の強化

近年、事業環境の不確実性は一層高まっており、当社においてもこれまで以上に高度なリスクマネジメント体制の構築・運用が求められていると認識しています。当社では強固なリスクマネジメント体制を整備していますが、新たなリスクの顕在化や既存リスクの複雑化に対応するため、体制の常時見直し・アップデートを行っています。

特に集中リスクの管理においては、「本部」「業種」「国」「通貨」等多角的な切り口から、事業ポートフォリオの状況を定期的にモニタリングしています。その上で、特定分野におけるリスクアセットの水準を当社の財務体力の範囲内に抑えることで、万が一、同一分野で大規模な損失が発生した場合でも、財務健全性への影響を最小限に抑えるようにコントロールしています。

2024年度には、トレーディング事業において、不正行為に起因する損失事例が発生しました。これを特殊な事件と整理せず重大な教訓と受け止め、事案の原因を精査した上で、当社全体での再発防止策を講じ、リスクマネジメント強化に必要な手立てを確認・実行しています。

環境・社会性面に関わるリスク対応についてもこれまで継続的に強化を行ってきましたが、こうしたリスクへの適切な対応、および開示の拡充は、不確実な事業環境下において持続的に事業を推進する上で重要不可欠であり、資本コストの低減にも資するものと考えています。サステナビリティ開示については、今後の開示基準(SSBJ)適用を見据えつつ、財務経理部門を中心に、気候変動や人的資本等に関連する各部門と連携し、基準に即して重要性の高い項目の見極めや財務的影響の算定を進め、開示の拡充に取り組んでいます。

最後に

中経2024では、資産効率の改善を目指し、循環型成長モデルへの取り組みを加速させた結果、掲げた定量目標は全て達成することができました。しかしながら、要求利回り未達事業や低成長事業からの撤退は相応に進んだものの、資産効率改善はまだまだ改善の余地があると思っています。

一方で外部環境に目を転じると、経済の先行きに対する警戒感の高まりに加え、地政学リスクや経済情勢リスクが絡み合う複雑な状況の中、事業環境が刻々と変化しており、不確実性がますます高まっています。

このような内外環境を踏まえ、現在の収益基盤を一層強化するとともに、次世代を支える収益基盤をつくり出すという強い覚悟を持って取り組みます。また、今後も株主・投資家の皆さまとの双方向のコミュニケーションを通じ、経戦2027の目標達成に向けて全力を尽くしてまいります。

関連情報