インベスターデイ

2025年6月に開催、全68名の機関投資家・アナリストの皆さまにご参加いただきました。今回は経営戦略2027の初年度として、戦略の柱となる各種施策や推進体制を取り上げました。

本特集では、その中でも磨く(Enhance)・変革する(Reshape)・創る(Create)の取り組み施策に焦点を当て、実際にご参加された皆さまとの率直な意見交換の一部をご紹介させていただきます。

マテリアルソリューショングループ

今村 功

常務執行役員

マテリアルソリューショングループCEO

1990年入社以来、約30年にわたり化学品事業に従事。トレーディングから事業投資、投融資委員として全社の案件審査まで経験。機能素材本部長やメタルワン社長、化学ソリューショングループCEOを歴任し、2024年より現職。

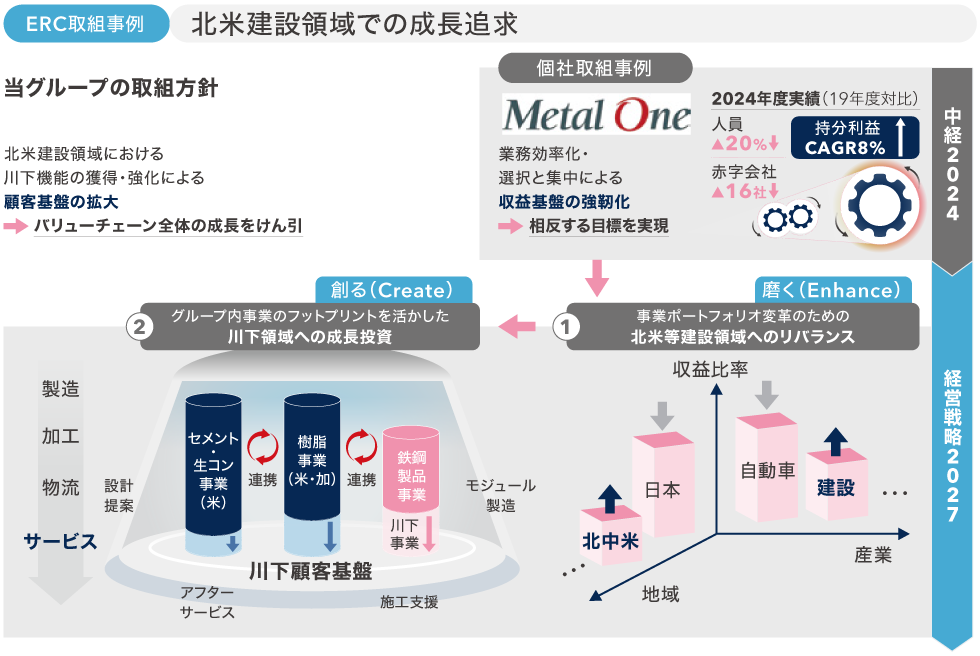

非連続的な成長を実現するための投資領域として、地域としては北米とのことだが、商材という切り口では何処に狙いを定めているか。

どちらかといえば「地産地消」や「ニッチグローバル」等、何のリスクを取り、機能を具備し、リターンを得るかというビジネスモデルで勝負することを心掛けているので”この商材”というものはないが、あえて挙げるなら“建材”。当グループは利益の6~7割を米国が占めるが、鉄鋼流通、樹脂建材、セメント・生コン等、いずれも基本的には建設・インフラ向けの事業。商品軸を超えて建設領域を面で捉え、これらのネットワークを活用し、既にフットプリントを有する北米での建設・インフラ分野における地産地消型事業に対し、水平展開や垂直的な下流への展開も含め投資を狙う。公共インフラ・住宅等は、経済動向の影響を受ける一方、米国の人口増や国土強靭化によるインフラの更新需要も踏まえれば需要は底堅いと考える。

食品産業グループ

堀 秀行

常務執行役員

食品産業グループCEO

1991年入社以来、主に穀物関連事業において、トレーディングや米国・ブラジル等での事業投資に従事。穀物部長、経営企画部長等を経て、Olamの取締役も務めた。経営企画部長時代には中期経営戦略2021の策定・推進を主導。2024年より現職。

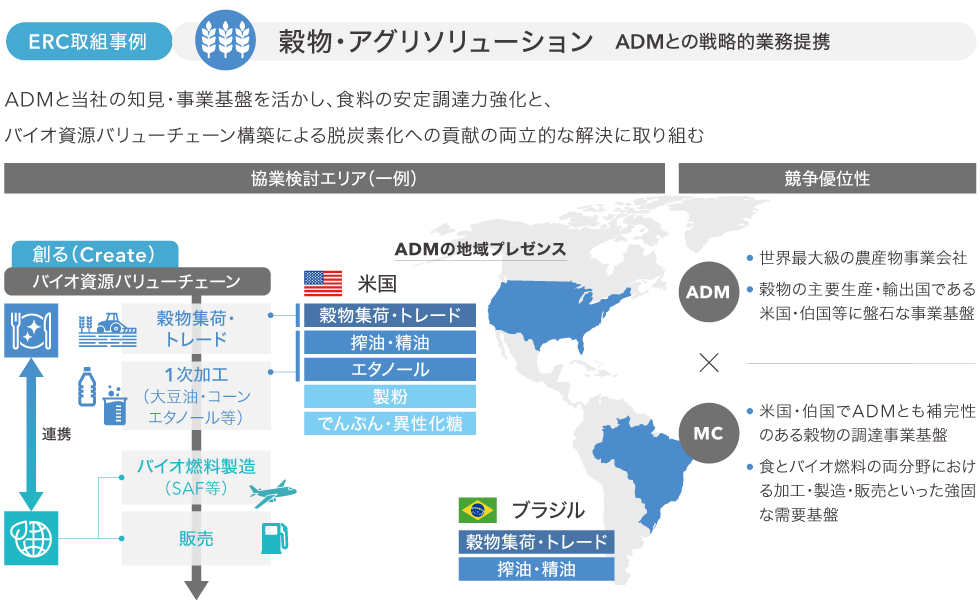

ADMとの提携について、商社は大手同士の提携があまり具体化しないイメージがある。トレードのみであれば今まで通りだが、具体的にどのような絵姿で提携を進めていくのか。

過去より他商社も穀物事業に取り組んできており、穀物メジャーとの取り組みもあるが、今回のケースはこれまでとは異なる。ADMより評価されている点はMCSV。大豆油やコーンエタノールがバイオ燃料として活用できるという点で、バイオ燃料産業は穀物メジャーにとっても非常に重要な領域である。今回は穀物分野だけではなく、バイオ燃料関連分野においても協業できないかという話をしている。同社は、当社がエネルギー・資源領域においても大きなプレゼンスがある会社であり、SAF等のExpertiseも有することを理解した上で、穀物業界のプレイヤーである三菱商事というだけでなく、異なる一面の三菱商事にも期待している。現状はこれ以上具体的に申し上げられないが、 食とエネルギーを組み合わせた、当社ならではのストーリーに乗せた提案を同社に持ち掛け、それについて日々議論を重ねているところ。

モビリティグループ

若林 茂

常務執行役員

モビリティグループCEO

1986年入社以来、通算約19年間タイ・欧州・インドに駐在し、一貫していすゞ事業に従事。インド駐在時には、Isuzu Motors Indiaの立ち上げを経験。6年間のいすゞ事業本部長時代には、新規事業開発に注力。2022年より現職 。

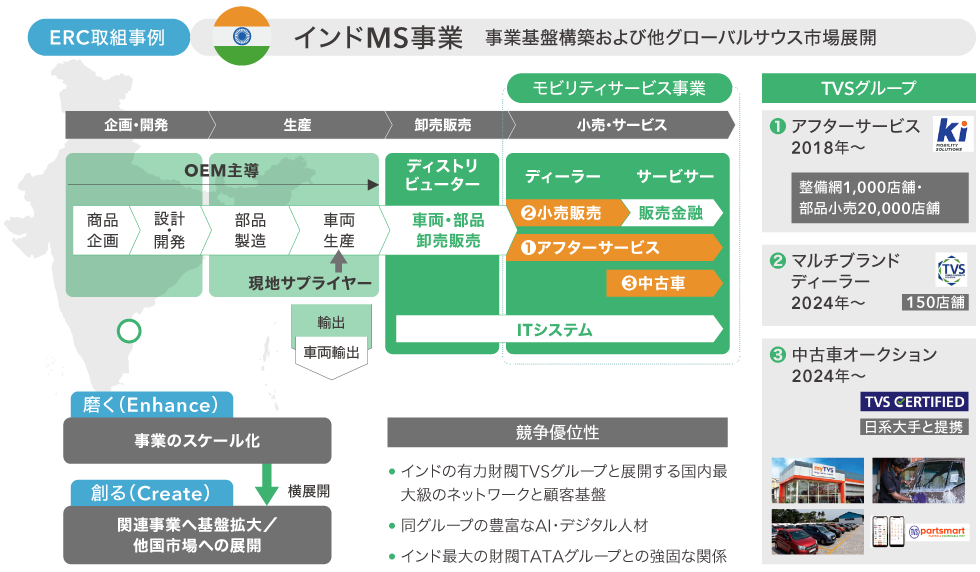

モビリティサービス(MS)事業について、利益規模が他商社比で小さい印象を覚えたが、その要因は何か。今後の成長を実現するに当たりどのような戦略を描いているのか。

当社は歴史的に自動車OEMとの強固な関係やASEAN地域を中心とするバリューチェーン(VC)事業を主軸に据えて事業展開してきたことが一因。現在は、幅広い産業接地面・顧客接点を通じた新たな「収益の柱」となるMS事業の構築との両輪での取り組みが重要という視点で戦略を立てている。MS事業の事例では、インドで国内最大級のネットワークと顧客基盤を有する現地財閥のTVSグループと協業し、アフターサービス、マルチブランドディーラー、中古車オークション事業を立ち上げており、将来的には他グローバルサウス市場への展開も見据えている。 また、高齢化をはじめとする課題先進国である日本でも、それら課題の解決に資するオンデマンドバス・オートリース事業等の分野でビジネスモデルの構築を進めている。将来的に目指す方向は、車のエコシステムをつくるような、自動運転時代も見据えたフリートマネジメントカンパニーであり、ファイナンスやアフターサービスに加え、中古車、車両の稼働率向上、最終的にはエネルギー・バッテリーマネジメントにもつなげていく。

関連情報