AERA編集長レポート

温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の2050年までの達成は、いまや世界共通の課題に。三菱商事が創設した、脱炭素化事業をけん引する「次世代エネルギー部門」内の「新技術室」について、本誌編集長の木村恵子が聞いた。

-

宮田 雄高

三菱商事 次世代エネルギー部門

次世代エネルギー部門付 新技術室

統括マネージャー

金属資源トレーディング事業の実務をはじめ、戦略立案、組織改編、DX関連の新規事業などを経験。新技術室では戦略策定・実行・評価を行いながらチームを束ねる。 -

後藤 直哉

三菱商事 次世代エネルギー部門

次世代エネルギー部門付 新技術室

金属資源グループで貴金属トレーディング事業に従事し、マーケティング・リスク管理業務などを担当。2018年以降は、一貫してEX関連の新規事業開発に携わる。 -

賀来 競

三菱商事 次世代エネルギー部門

次世代エネルギー部門付 新技術室

石油・炭素製品のトレーディング事業に携わった後、独国三菱商事での勤務を経て、出資先である中国企業に出向し事業再生を手がけてきた。 -

磨見 さくら

三菱商事 次世代エネルギー部門

次世代エネルギー部門付 事業投資ユニット

資源案件のリスク管理、会計業務などに従事した後、バイオ燃料のトレーディングに携わる。現在はEX関連事業の部門全体の戦略立案をサポートしている。 -

小林 耕祐

AP Ventures(三菱商事から出向)

金属資源のトレーディングや新規事業開発を担い、2017年からロンドン駐在。2019年のAP Venturesへの出資を機に同社へ出向。

三菱商事による、エネルギー・資源の安定供給と、社会・経済活動の低・脱炭素化両立への挑戦「エネルギートランスフォーメーション(EX)」。その要となるのが、2023年に創設された「次世代エネルギー部門」内に置かれる「新技術室」だ(4月以降は地球環境エネルギーグループ次世代エネルギー本部付事業開発室にて活動を行う予定)。脱炭素社会へのカギとなる技術を持つスタートアップ(急成長企業)への投資などを行うが、その使命や、メンバーたちの仕事に対する思いとは。新技術室の宮田雄高さん、後藤直哉さん、賀来競さん、次世代エネルギー部門全体の戦略立案をサポートする磨見さくらさん、三菱商事が出資する英・AP Venturesに出向中の小林耕祐さんの5人に聞いた。

AERA 編集長

木村まず三菱商事が掲げるEX戦略の概要を教えてください。

磨見三菱商事のEX 戦略の最終目標は、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることです。この長期的な目標に向かって、まずは水素やSAF(持続可能な航空燃料)といった次世代燃料のサプライチェーン(供給網)の構築などをめざします。三菱商事には総合商社として携わってきた、さまざまな事業や取引先様がいます。多様な業界と連携しながら、脱炭素社会とエネルギーの安定供給を実現したいと思います。「中期経営戦略2024」では、EX 関連分野へ約1.2兆円の投資を計画しています。さらに2030年までに総額2兆円を投じて、規模感のある事業を展開していきます。

木村そのEX 戦略の下、「新技術室」を擁する「次世代エネルギー部門」が2023 年4月に創設されました。

磨見「次世代エネルギー部門」とは、もともと複数のグループで取り組んでいた次世代エネルギーに関する事業を一元化した組織です。次世代燃料だけでなく、既存の石油事業なども行っています。新旧の事業がワンチームになることで、脱炭素への歩幅が異なる各産業界の声を聞くことができ、現実的な解を見つける助けとなっています。さらに2024年4月からは天然ガスグループと組織統合し、「地球環境エネルギーグループ」として、規模感あるEX事業創出に取り組みます。

宮田「新技術室」はその名の通り、商材ではなく技術面を軸にした事業開発を行っています。例えば水素サプライチェーン構築などのEX領域で、将来カギになりそうな技術やビジネスモデルを持つスタートアップなどを世界中から探して出資します。成長支援をする一方で、その企業との協業を通じ、三菱商事の既存事業を低脱炭素化したり、全く新しい事業を創出したりする狙いがあります。

社会の変化に応じて

ゼロからイチをつくるのが使命

さまざまな商材のトレーディング事業をはじめ、リスク管理や戦略立案、組織改編やマーケティングなど、国内外での多様な経験を有する新技術室のメンバーたちが、知見を持ち寄る。

後藤この活動は、2018年に当時私が所属していた部署の新規事業開発として始まりました。貴金属トレーディングにおける将来有望な需要領域を探索する中、水素をはじめとした次世代エネルギー領域を選定し、サプライチェーンをつなげる活動を始めたのがきっかけです。

木村これまでのお仕事の経験で、新技術室の業務に生かしていることはありますか。

賀来私は、三菱商事の出資先だった中国の炭素材製造会社へ出向して、事業再生を担当したことがあります。二酸化炭素の排出負荷がかなり大きい現場を生で見てきたことや、現場主義の考え方に触れた経験が役立っていると感じます。その後、社費派遣でビジネススクールに通い、脱炭素関連技術の評価方法や投資の手法を学びました。

経済・社会・環境の価値が

重なる次世代エネルギー

木村そもそも、三菱商事が次世代エネルギー事業に取り組む意義とは何でしょうか。

宮田エネルギー自給率が極めて低い日本で、三菱商事は総合商社として石油・LPG・LNGなどの燃料を安定的に輸入し、経済・産業を支えるという重要なミッションを負ってきました。脱炭素へと社会がシフトしてもその責務は変わらず、扱う商材や事業のやり方を進化させていくことだと思います。三菱商事は「三価値同時実現」という企業理念を掲げています。「経済・社会・環境」価値のことで、次世代エネルギー事業はまさに、この三つが重なる真ん中に位置する事業だと思っています。

後藤社会の変化に応じて新しいものをつくり出してきたのが商社。今、世の中に求められている脱炭素や次世代エネルギー事業など、ゼロからイチをつくることは商社の使命だと感じます。

木村EX 関連の具体的な出資先企業・取り組みを教えてください。

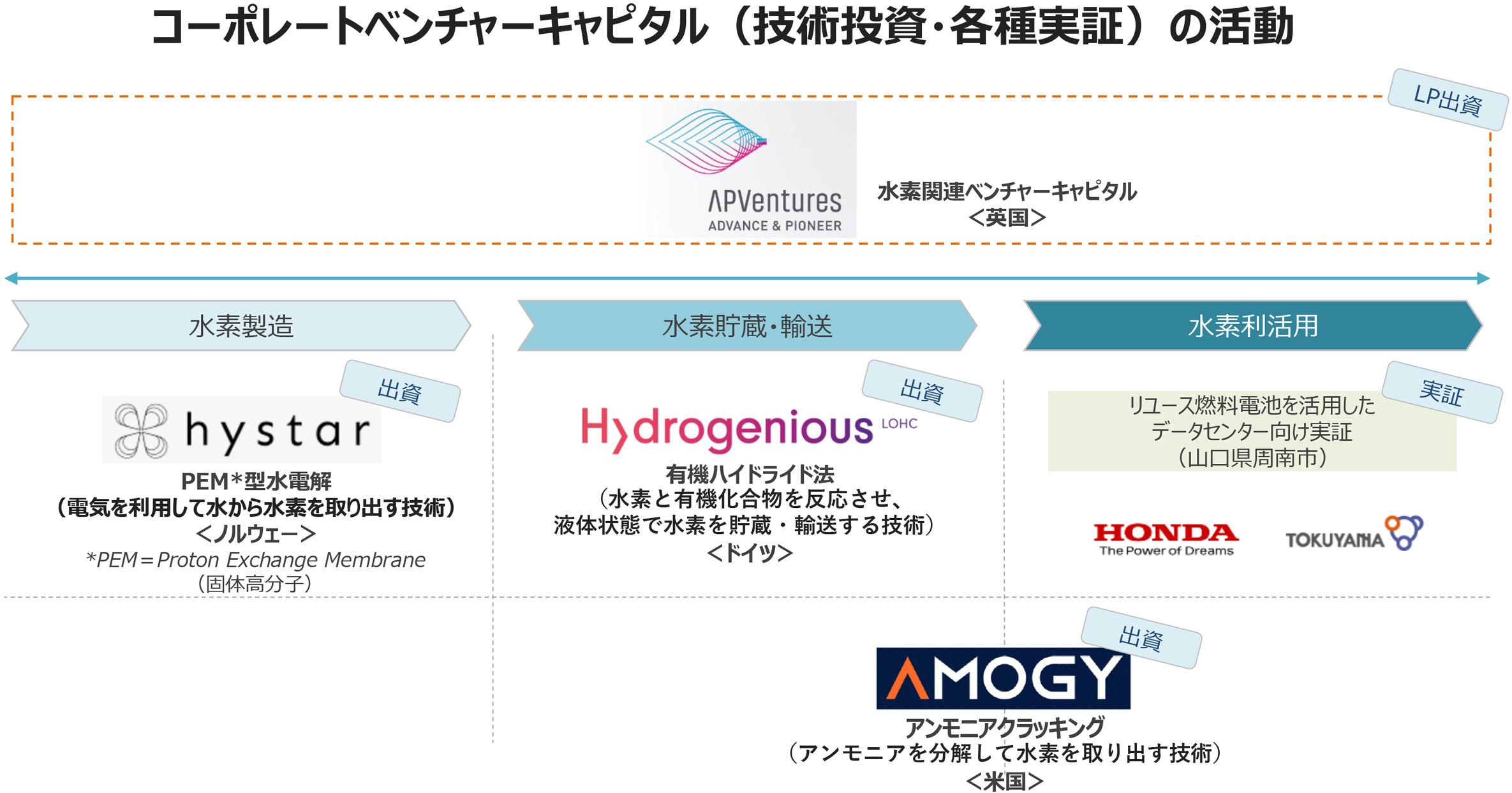

後藤現在の出資先は、英国のベンチャーキャピタルファンド「AP Ventures」、水素を貯蔵・輸送する技術を持つドイツの「Hydrogenious」、グリーン水素(再生可能エネルギー由来の水素)製造のための水電解製造装置を開発するノルウェーの「hystar」、アンモニアを分解して水素を取り出す技術を持つ米国の「Amogy」です。後ほどお話ししますが、国内で1件の技術実証も行っています。将来的には三菱商事が行うプロジェクトに、これらの技術や実証で得たノウハウを活用できればと思っています。

宮田総合商社といえば、何百億円、何千億円という大規模な事業をイメージされるかと思いますが、僕らは脱炭素という新しい分野での事業開発のリスクや時間軸も考え、「小さく始め、育てていく」という発想も大切にしています。

賀来出資先企業を選定する際は、EXにおいて注目度の高い領域から、当室の戦略を踏まえながら脱炭素における重要性や位置づけを整理してテーマを絞ります。次に、そのテーマに関わる企業をピックアップし、個別に評価します。技術の「革新性・独自性・拡張性」に加えて、経営陣の経歴など、多面的に検討します。

宮田候補となる企業の技術やビジネスモデルと、三菱商事が持つプラットフォームをかけ合わせた時に、新しいものが生まれるかという点が非常に重要です。また、オープンに意見を交わし、思いを共有できるか。最終的にはお互いの「フィット感」といった、言語化できない部分も見ています。

木村出資先のAP Venturesには現在、小林さんが出向していますね。

小林AP Ventures は、水素に特化したベンチャーキャピタルファンドです。水素領域で画期的な技術を有するスタートアップへの投資と経営サポートを行っており、私もそのチームの一員として業務に当たっています。そして、AP Venturesから得られる世界の企業・産業の動向といった有益な情報を、三菱商事にも共有しています。

木村世界の次世代エネルギー開発における日本の立ち位置をどう見ていますか。

小林日本はほかの先進国よりも化石燃料の輸入に依存しています。2050年に向けて脱炭素化を進めるため、今後の政策においては、国内の再生可能エネルギー事業への投資や、クリーンなエネルギー資源の輸入が進められるであろうことは明白です。海外のスタートアップも、日本との事業開発にかなり意欲的ですし、日本の先導力に期待感もあるはずです。

木村今後注目される水素関連の技術はありますか。

小林水電解という水素をつくる技術です。水に電気を加えて水素と酸素を取り出す方法で、二酸化炭素を排出せずに水素をつくる第一ステップとして重要になります。

賀来水電解の技術をはじめとした炭素負荷の小さいクリーンな水素の製造技術や、水素から派生するアンモニアなどの化学品・エネルギー原料を製造する技術にもさまざまなものがあり、注目しています。また、サプライチェーンにおける多様な技術やノウハウをつなぎ合わせてプロジェクト開発を行うディベロッパーなどのテーマを追っているほか、供給地と需要地が離れている日本のような地域・国のエネルギー保障において重要となる輸送技術の商業化にも着目しています。

「子どもたち世代から借りて

いる地球」を将来に残したい

国内では現在、技術実証も展開している。総合化学メーカーのトクヤマ、本田技研工業、三菱商事の共同プロジェクトで、2023年度から25年度までの実施を予定。トクヤマが行う事業で副次的に生産される水素を原料に、本田技研工業が開発した車載用燃料電池のリユースを想定した機器で発電し、その電気をデータセンターに供給するという試みだ。

後藤データセンターは、生成AIなどの大容量のデータ処理や、自動運転技術などに欠かせず、今後エネルギー消費量が大きく増えていくことが予想されます。これをいかに脱炭素化していくかが急務だと考えます。この取り組みは地域発展にもつながるため、他地域での展開も視野に入れています。

カーボンニュートラルで

次の世代へ思いをつなぐ

木村次世代エネルギー事業の今後の課題は何でしょうか。

宮田脱炭素化がトレンドとして盛り上がっても、ひとたび世界のどこかで紛争が起これば、既存のガスや石油で成り立っていた足元のエネルギー保障が揺らぎ、不安が生じることもあります。めまぐるしく情勢や世論が変わる中でも、あらゆる状況に対応できる準備をしておくことが、総合商社として重要だと思います。また、特に市場が一定規模に育ち、次世代エネルギーの価格が下がるまでの間には、企業間の連携や、政府の力を借りるために働きかけを行うことも必要です。

木村脱炭素社会の実現へ向けた思いを聞かせてください。

宮田2050年は、自分の子ども世代が今の私たちと同じ世代になる時期。「次世代によりよい社会を残せるか」という観点からも大きな責任とやりがいを感じますし、これまで経済価値にやや偏重してきた世の中をリバランスするという点でも意義があると思います。

後藤カーボンニュートラル社会は人類全体で考え、足並みを揃えなければ達成できない究極の目標です。2050年を迎えた時、子どもたちの世代が、さらに次の世代のことを考えられるような素地をつくっておきたい。そんな思いがモチベーションになっています。

賀来「地球は祖先から受け継いだものではなく、子どもたちから借りているものだ」という格言を聞くたびに、「今ある環境を食いつぶすのではなく、将来の子どもたちのために大事に扱い、きれいなまま残さなければ」と意識させられます。地球環境を守るため、自分が培ってきた経験を還元していきたいです。

小林現在の三菱商事の収益の柱は、10年前、20年前に行った投資が花開いたものです。我々が今取り組んでいる仕事も同様に、大きな事業に昇華する可能性を持っているもので、非常にやりがいのある任務だと思います。しっかりと頭を使って頑張っていきたいです。

磨見二酸化炭素を排出することが当たり前だった世界で今、大きなマインドセットの変化が求められています。三菱商事としても、脱炭素社会の実現に向けてサポートできればと思っています。