三菱商事の素材ビジネスを一手に担う、マテリアルソリューショングループ。後編は、幅広い素材ビジネスの中で異なる分野に従事する、若手・中堅の4人の社員が登場。低・脱炭素化に貢献する画期的な新製品の開発、新たなコラボレーションによる事業の拡大、技術開発に革新をもたらしうるサービスのマーケティング支援など、これまでの常識の枠にとらわれない果敢なチャレンジが光る。朝日新聞GLOBE+の関根和弘編集長が素材ビジネスのいまに迫った。

-

大橋 祐太 氏

機能素材本部

半導体事業部

AI半導体ソリューションチーム

※株式会社Preferred Computational Chemistryに出向 -

堀尾 潤輝 氏

炭素・セラミックス本部

建設資材事業部

国内統括・事業開発チーム -

遠藤 小夢 氏

グローバルマーケティング本部

アルコール・C1ケミカル部

メタノールチーム -

成瀬 集人 氏

新規事業開発本部

素材事業推進部

事業開発チーム

※東洋紡エムシー株式会社に出向

水問題や再エネ拡大にも寄与する「機能素材」

—— 後編では、新たに4人の社員の皆さんにお越しいただきました。まずは、皆さんがいま携わっている事業のご紹介からお願いします。成瀬さんは「機能素材」を扱っているそうですね。

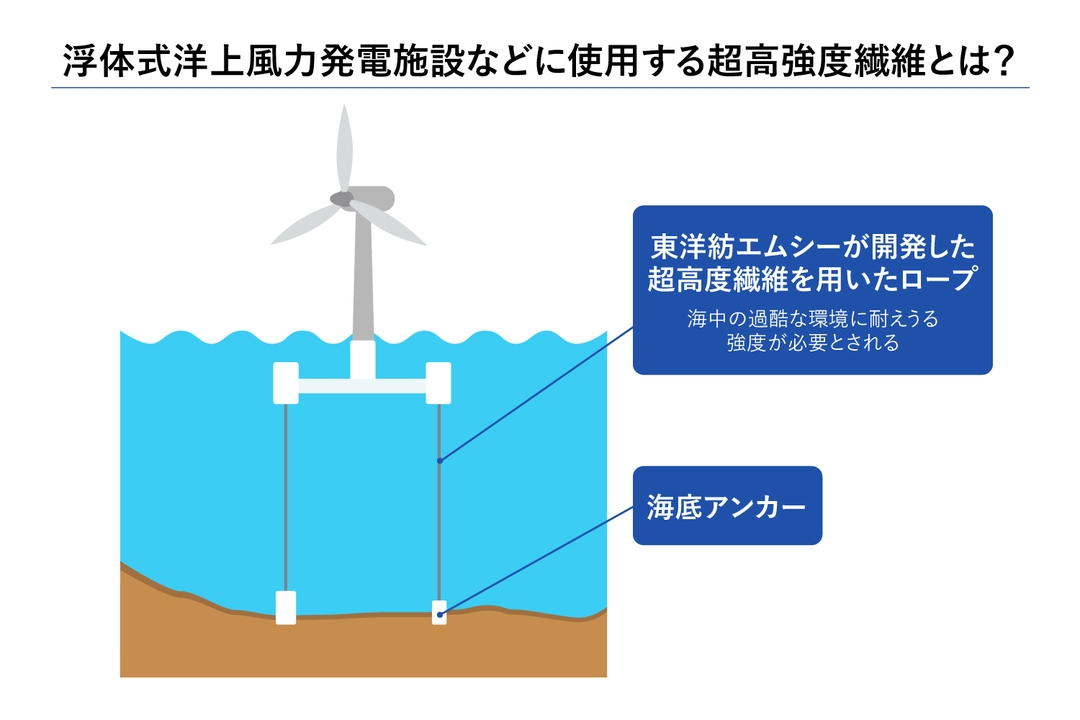

成瀬 新規事業開発本部の素材事業推進部で、東洋紡エムシー株式会社という会社の株主業務および成長支援の仕事をしています。東洋紡エムシーは、「機能素材」の企画・開発・製造および販売を行っている東洋紡と三菱商事の合弁会社です。 「機能素材」とは、従来の素材では実現できなかった機能や性質を備えた、高機能・高付加価値の素材のことです。例えば、水分子は通すが一定の大きさ以上の分子やイオンを通さない特殊なアクア膜「ホロセップ®」。水の少ない中東地域などでは、海水から淡水を作り出すプラント(設備)でこの製品が長年役立てられてきました。さらに高効率・高性能な製品が普及することで、世界の水問題の解決により一層貢献しうると考えています。 ほかに、浮体式の洋上風力発電施設に使用可能な「超高強度繊維」も製造しています。波や水温変化、浮力などの影響を受ける海中では、洋上風力発電施設を海底のアンカーとつなぎ止めるための、高強度で高弾性率、高耐久性のロープ用原糸が不可欠です。2024年7月には東洋紡エムシーが開発した繊維「イザナス®ULC」を用いたロープを使って、実海域での実証実験も始まりました。今後、さらなる生産設備の拡大を進め、洋上風力発電の普及に寄与できればと思っています。

そのほか、自動車の軽量化や電装化に欠かせない高機能樹脂や接着剤・塗料原料などの開発・製造にも取り組んでいます。

—— 高機能・高付加価値の素材が、今日の様々な課題解決に役立てられているわけですね。三菱商事に期待されている役割は、どんなことでしょうか。

成瀬 東洋紡エムシーの特徴は、メーカーと商社がタッグを組んでいる点です。東洋紡の高い技術力に、三菱商事の産業知見やグローバルネットワーク、経営ノウハウをかけ合わせて、新たな事業や製品を生み出していくことを目指しています。 例えば、素材メーカーがエンドユーザーの多様なニーズを正確に把握するのは、簡単ではありません。三菱商事のネットワークを活用することで、より「顧客に求められる製品」の開発・製造につなげられればと思い、日々試行錯誤しています。さらに、低・脱炭素化の推進やEV化に伴う軽量化など、急速な変化への対応が不可欠な今日の素材業界において、ビジネスモデルの共創やアライアンスの検討、新規事業創出にも力を発揮しています。東洋紡エムシーの機能素材事業の拡大、ひいては日本の素材産業全体の競争力向上に、今後も貢献していきたいと思っています。

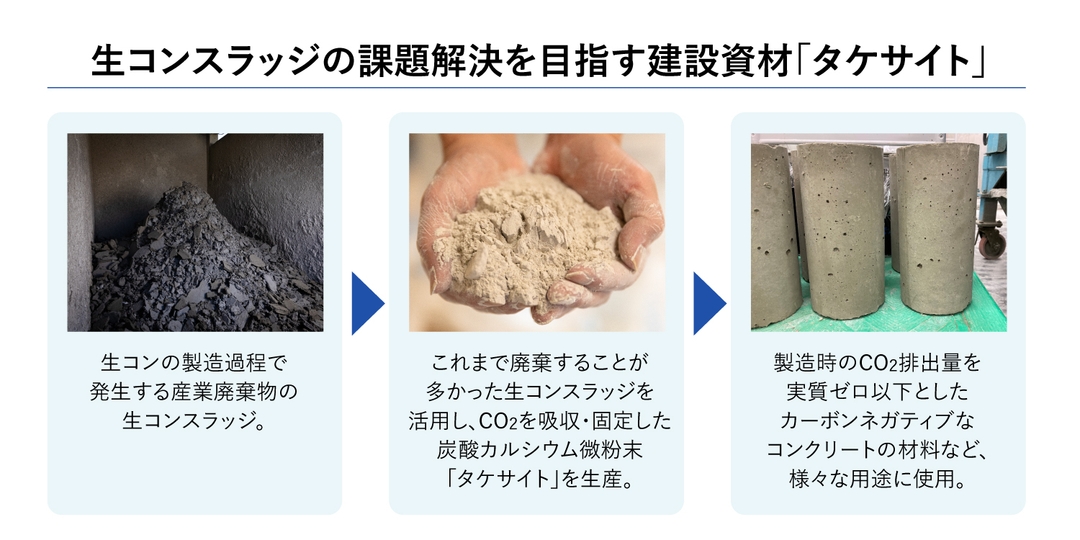

廃棄物からつくる、画期的な建設資材「タケサイト」

—— 堀尾さんは、コンクリート由来の廃棄物を使った建設資材を取り扱っているそうですね。

堀尾 私はいま、炭素・セラミックス本部の建設資材事業部で、未利用の産業廃棄物から再生素材を製造する静岡のベンチャー企業、タケ・サイト株式会社の業務を担当しています。 生コンクリート(生コン)は、実は出荷した量の2、3%が余剰ゴミとして生コン工場に戻ってきます。これは、「工事現場で生コンが足りなくなって追加で発注する」という手間が発生しないよう、あらかじめ余分に発注することが業界の慣習となっているためです。 工場に返された生コンは、「石・砂」と、セメントを主成分とする汚泥「生コンスラッジ」に分別されますが、生コンスラッジは有効な再利用手段が限られており、主に産業廃棄物として処理されます。そもそも、セメントの製造時には二酸化炭素(CO2)が排出されており、そのセメントが無駄に捨てられているのは大きな問題です。さらに、生コンスラッジの輸送時にもCO2は排出されますし、産廃処理のコストもかかります。これらは、建設業界の大きな課題となっています。 そこでタケ・サイト社は、廃棄されていた生コンスラッジを活用して粉末素材「タケサイト」を開発し、製造しています。これは大気中のCO2を吸収・固定する特徴があります。

—— 「タケサイト」がCO2を吸収するとは、どういうことでしょうか。

堀尾 生コンスラッジにはもともと、乾燥する過程で大気中のCO2を吸収・固定する性質がありますが、タケ・サイト社の独自技術で、さらにCO2の吸収量を高めて固定化し、粉砕した再生低炭素素材が「タケサイト」です。技術検証の結果、タケサイトは1トンあたり100〜200キロものCO2を大気中から固着するというデータが出ています。 タケサイトは、生コンや地盤改良材の原料となる「セメント」、さらにはプラスチックや人工木材の原料となる「炭酸カルシウム」の代替品として期待されています。いま、本格的な販売開始に向けて量産体制を整えるべく、新工場の立ち上げなどを進めているところです。

—— 廃棄物を利用して脱炭素化を推し進めるとは、画期的な事業ですね。

堀尾 そうなんです。タケサイトは、これまで廃棄されていた生コンスラッジを原料としており、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現に資するものです。さらに、大気中のCO2を吸収・固定化するうえ、製造時に大量のCO2を排出する製品の代替品にもなる。まさに画期的な素材だと思っています。「生コンスラッジが出るのは、仕方がないこと」「セメントの製造にCO2が出るのは当たり前」といった既存の価値観を壊して、これからの時代にふさわしい新たな価値観を作っていきたいと思っています。

素材開発の未来を変える! 日本発のシミュレータを世界へ

—— 大橋さんは現在、新素材開発のためのクラウドサービスの会社にも在籍しているそうですね。

大橋 はい。機能素材本部の半導体事業部が2024年6月に業務資本提携を行った株式会社Preferred Computational Chemistry(PFCC)に出向しています。 PFCCは、Preferred NetworksとENEOSの合弁会社として2021年に設立され、両社が共同開発した汎用原子レベルシミュレータ「MatlantisTM(マトランティス)」の販売とサポ―トを行っております。原子レベルのシミュレーションは計算が複雑なため時間を要しますが、AI技術を活用することで従来のシミュレータが実現しえなかった高速性・正確性が新素材開発に役立つと評価され、2024年9月現在、国内を中心に90以上の機関(企業や大学等研究機関)で活用されています。

—— 「Matlantis」はどう役立つものなのでしょうか。

大橋 脱炭素社会への移行を見据え、企業の研究開発部門や大学で新素材開発ニーズが高まっています。例えば、再生可能エネルギー由来の水素とCO2を原料とした合成燃料の製造に用いる触媒の開発、発電効率や耐久性の向上を目的とした新規バッテリー素材開発、そのほか、環境負荷の大きい素材の転換や希少資源の置き換えなどが多くの分野で求められています。 一方、新素材開発は数年以上の長い期間を要します。その期間では、テーマ設定や候補物質探索といった企画・研究開発のみならず、合成・反応などの実験条件や、製造工程までを考慮する必要があるためです。発売されてから撤退するまでの製品ライフサイクルの短縮や市場の急速な変化に対応するため、短期間で多く試行するためにシミュレータの活用が考えられますが、こと原子レベルの計算は非常に複雑で、試行あたりの時間も数時間以上と長く、候補物質探索への利用は現実的ではありませんでした。そのため、実験の経験と勘を頼りに素材開発プロセスを進める必要がありました。 「Matlantis」は、従来のシミュレーションの計算結果を大量に学習させた深層学習モデルが、試行対象の計算に対し推論によって答えを導きます。従来比較で計算スピードは万倍に高速化し、20年かかる計算を1週間で完了させたケースもあります。様々な業界で活用できることも特徴で、半導体分野、化学・電気電子、セラミックス、バッテリー素材、触媒等、幅広い活用実績があります。

—— 三菱商事はこの事業にどう関わるのでしょうか。

大橋 AIと素材開発分野で高い技術力を持つPreferred NetworksとENEOSの共同研究によって生まれた「Matlantis」は、国内を中心に多くの注目・評価をいただき導入が広がりました。PFCCでは今後、このサービスを世界に広めることを目指しています。三菱商事は、自分たちが持つ産業知見や海外ネットワーク、経営知見を生かし、PFCCのグローバルでの成長に向けて一緒に取り組みたいと考えています。圧倒的な技術力を備えたサービスの社会実装に貢献できることは、大変やりがいがあり、これも素材産業における新たな「価値」を作っている事業の一つだと感じます。

商社の祖業・トレーディング事業から学べること

—— 遠藤さんは、メタノールのトレーディング(商品の売買・仲介)に従事しているそうですね。

遠藤 「メタノール」は世界の総需要量が年間1億トンにも上る、非常に汎用性の高い化学品です。化学原料として樹脂やシリコーンの原料になったり、自動車用燃料(ガソリンとの混合燃料)や船舶用の重油の代替燃料になったりと、幅広く利用されています。 メタノールは、天然ガスのほか石炭などからも生産されるため、生産地は世界中に点在しています。三菱商事では、ベネズエラやトリニダード・トバゴ、サウジアラビアのわが社の投資先で生産されたメタノールに加え、第三者品も組み合わせて調達し、欧米やアジアなどグローバルに販売しています。調達・販売に関しては、現地法人のナショナルスタッフとの密な連携も求められます。

—— トレーディングは、どんなところにやりがいを感じていますか。

遠藤 トレーディングは商社の祖業ともいうべき事業であり、地域や時期、数量の「需給のアンバランス」を解消する重要な役割を果たしていることに、大きなやりがいと責任を感じます。それから、自分たちの意思決定一つで、莫大(ばくだい)な金額や製品が動くというダイナミックさも魅力の一つだと思います。 緊張感ある金額交渉の場も国内外で数多くありますし、交渉が成立した後も年がら年中、予想外の事態が巻き起こります(笑)。船のエンジンが壊れたとか、ハリケーンで動けなくなったとか。その度に船会社やタンクターミナル会社・販売先と連携してトラブルを乗り越えていくので、大変ですが達成感も大きいですね。 マテリアルソリューショングループでは、若手がトレーディング業務に配属されるケースが比較的多いです。この現場で様々な経験を重ねて知識・知見を身につけるとともに、「どうすればビジネスが円滑に進んでいくのか」「どう伝えれば相手に納得してもらえるか」といったことも肌感覚で学べるのは、今後のキャリアにとってもプラスになっていると感じます。

ありとあらゆるものに関わる、素材ビジネスの面白さ

—— 海外の取引先との仕事では、喜びも苦労も一段と大きいのでしょうね。

成瀬 海外メーカーを含めた3社で取り組んでいるプロジェクトがあるのですが、国籍も業種も違う会社のメンバーが集まって議論をすると、とにかくよくもめますね(笑)。そんな時こそ、会議の場だけでなく、ランチや夕食の場などでも粘り強く話し合って理解を深め、解決策を見いだしていくようにしています。多様な価値観・考え方を持つ人たちと共にビジネスを作り上げていくのは、最も難しいところであり、最も面白い部分でもありますね。 遠藤 同感です。私はこの1年で15カ国以上は海外出張に行っていますが、どれだけ議論がヒートアップしても、夜にはその国のお酒や食事を囲んで談笑し、最後はハグや握手のあいさつを交わすのがお決まり。目先の利益を追求するだけでなく、長期的な協力関係を築こうとする三菱商事のスタンスを再認識できる瞬間でもあります。 去年の冬には、私が手配した南米からの船がヨーロッパの港に着くタイミングに、ヨーロッパ出張が偶然重なり、巨大な船の入港を直接見ることができました。その規模感は何といいますか、丸の内のオフィスにいるだけでは想像も及ばない世界で……。感動しました。エンジンルームやモニタールームも見せてもらい、インド人の船長さんには熱々のチャイティーを振る舞っていただきました。 当たり前のことですが、一つの取引の背後には数え切れないほどの人の仕事が積み重なっているのだとあらためて実感しました。感謝の気持ちでいっぱいになりましたし、ビジネスパートナーの皆さんの期待にもっと応えていきたいと強く決意しました。 また、南米の事業投資先に行った際は、従業員から「この会社で働いているから子どもの学費が払えたのよ」といった話を聞くこともあります。私たちの事業が社会貢献の一端を担っているというのは、やりがいであり喜びですね。

—— ほかのグループとは違う、マテリアルソリューショングループならではの特長はありますか。

堀尾 読者の皆さんにとって身近な三菱商事の仕事というと、「自動車」や「食品」「コンビニ」などでしょうか。「素材」といっても、日々の生活で意識することはあまりないでしょうし、イメージがしづらいかもしれませんね。 でも実際のところ、私たちが触れたり使ったりしているあらゆるものに「素材」は関わっています。例えば、屋内・屋外どこでもいいので、目に入った景色をパシャッと撮影したとしましょう。その一枚の写真の中には、マテリアルソリューショングループが扱うありとあらゆる素材・製品が多数写っていると思いますよ。そのバリューチェーンの規模には私自身圧倒されますし、このグループ自体が一つの“総合商社”のようだと感じることもあります。すごく面白いグループだと思いますね。

若手が失敗を恐れず、チャレンジできる理由とは

—— お話を伺っていると、若手のうちから大きな裁量を持って働いているように感じます。仕事の現場で心がけていることや周囲のサポートについて、お聞かせください。

遠藤 入社前は「最初は補助的な業務を担当するのかな」と思っていたのですが、いい意味で裏切られました(笑)。1年目から「この船1隻、あなたが担当だからしっかりね」と内航船の管理を丸ごと任されたり、契約交渉の主担当になったり。ベテランの船会社の人や、全国各地の地場の会社の社長さんと対峙(たいじ)する際は、キャリアや年齢の差に萎縮しそうになったこともありましたが、「メタノールに関しては自分がプロなのだから、しっかりと責任を果たさなければ」と気持ちを切り替え、準備するようにしました。 いま4年目になりますが、任せてもらえる業務がどんどんスケールアップしていくのが日々楽しくてしょうがない、という感じです。「何でも挑戦してみる」というマインドもチャンスをつかむためには大切なのかもしれません。

—— 仕事を任されると、うれしい半面、失敗を恐れる気持ちも出てくるのでは。

遠藤 そうですね、自分に務まるのか不安に思う時もあります。でも、先輩や上司が「サポートするから思いっきりやってみて」と声をかけてくれて、その器の大きさにいつも助けられてきました。 実際、私が困っている時は、質問や相談に丁寧に応じてもらっていますし、結果が出ない時も適切な指導・助言をしてもらっています。チームには上下関係なく言いたいことを言える風通しの良さもあり、働く環境にはとても恵まれていると思います。

—— 大橋さんは、社内ベンチャーを立ち上げた経験があると聞きました。

大橋 入社3年目に、液体化学品の物流効率化を目指して、配車マッチングサービスの社内ベンチャーを立ち上げました。 きっかけは、入社して1年が過ぎた頃、メタノールの国内販売を担当するなかで、ドライバー不足により、配車手配が困難になるという課題に直面したことです。まだ業界知見に乏しくアイデアも未完成でしたが、「ビジネスとして課題を解決したい」と、担当するなかで見えた課題意識や考えをチームに発信し続けました。特に当時の上司には、毎週相談に乗ってもらいました。数カ月にわたる熱心なフィードバックを繰り返しもらったおかげで、その後事業化へつながりました。 この事業はいま、外部環境の変化に合わせてビジネスモデルを見直しているところですが、一連の経験を通して、自分の未熟さや失敗を恐れずに考えをどんどん発信することや、周囲の意見を謙虚に吸収し次に生かしていくことの大切さを学びました。粘り強く向き合ってくれたチーム員や上司に感謝しています。

—— 堀尾さんは、異動で「希望通りの仕事」に出会えたそうですね。

堀尾 以前は、北米のセメント・生コンの製造・販売会社の管理事業を担当しており、南カリフォルニア域内の生コンシェア40%を有する事業に従事していました。そのスケール感から大変やりがいがありましたが、次は「より現場に近い仕事をしてみたい」という思いも芽生えはじめました。 2023年から、まさにその希望がかなう形で、再生低炭素素材製造ベンチャーであるタケ・サイト社の担当になりました。いまは、2025年2月の新たな工場立ち上げに向けて、工場内に設備をどう配置するか、資金をどこから調達するか、商品をどこに販売するかなど、本当に何から何まで、社長と相談しながら決めています。 数千億単位のビジネスとはまた違う、ベンチャーならではの規模感・スピード感で、ゼロからビジネスを作り上げる感覚はとても面白いですね。そして小さい規模ながら、この事業は社会を変える一助となると確信しながら、日々楽しんで働いています。

業界一丸となって、日本の素材産業に革新を

—— 最後に、いまの仕事でかなえたいことや今後の展望をお聞かせください。

堀尾 目下の目標は、タケ・サイト社の拠点を静岡のみならず、日本各地に展開することです。さらに日本国内にとどまらず、北米をはじめとする海外への展開も目指しています。三菱商事では「経済価値」「社会価値」「環境価値」を同時に実現しながらの持続的な成長をミッションに掲げていますが、タケ・サイト社の事業は、まさにこの「三価値同時実現」を成し得るものだと思います。これからも、規模の大小にかかわらず、こうした価値ある事業に携わり続けたいですね。 遠藤 最前線にいるトレーディング部隊だからこそ得られる知見や世の中の動きをキャッチし、事業開発や事業投資に生かせるよう、しっかりと自分の役割を担えたらと思っています。また、キャリアのどこかで、三菱商事全体を俯瞰(ふかん)して業務を担う、人事や広報などのコーポレート系の仕事も経験してみたいと思っています。 大橋 就活時の志望動機と根底にある思いは変わっていません。総合商社だからこそ気づくことのできる産業課題を、総合商社だからこそ実現できるアプローチで解決し、業界や社会の発展に貢献する仕事をしたいと思っています。いまは、素材開発のDX(デジタルトランスフォーメーション)とその社会実装を実現したいです。 成瀬 私は新卒で素材メーカーに入社し、三菱商事には2023年にキャリア入社しました。素材業界での立場や関わり方はずいぶん変わりましたが、「日本の素材業界を変革し、グローバルな競争力を向上させたい」という思いは、ずっと変わらずに持ち続けています。 日本の素材メーカーが直面している課題は様々ありますが、特に、サステナビリティ対応や物流問題への対策、グローバルでの販売力強化は喫緊の課題です。これらをメーカー個社の努力だけに委ねるのではなく、企業間や業界全体で取り組むべき課題としてアプローチしていきたいと思います。三菱商事のネットワークや業界知見、事業構想力を活用し、これからの日本の素材業界を大いに盛り上げていきたいですね。