Connecting to the future:アジア最大級のファンド、ついに始動 Climate Tech企業への成長投資の加速目指す

Climate Tech投資がつくる未来 vol.2

アジア最大級のファンド、ついに始動

Climate Tech企業への成長投資の加速目指す

2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「2050年ネットゼロ」の実現を目指し、いま世界では、「Climate Tech(気候テック)」(温室効果ガスの排出量削減や地球温暖化対策のための技術・ビジネス)への投資が急拡大している。2023年4月には、三菱商事が主体となって設立した丸の内イノベーションパートナーズが、Climate Tech関連の新興企業を支援するファンド「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」を創設した。シリーズ第2回は、丸の内イノベーションパートナーズの代表取締役CEOの三好一郎氏が、ファンド組成の狙いや今後の展望を語る。(聞き手=GLOBE+編集長・関根和弘)

アジア最大級のファンド 新興企業を支援する理由は

—— まず、Climate Tech関連企業に特化したファンドを立ち上げた背景を教えてください。

2050年ネットゼロを実現するためには、いまだ多くの課題が山積しています。その一つが、現時点で商業化されている技術だけでは、削減すべき温室効果ガスの排出量に到達できないという点です。つまり、既存技術の改良・応用も含めた、Climate Techの「技術的ブレークスルー*」が不可欠というわけです。

*ブレークスルー:困難な課題に対し革新的な解決策を講じること。

画期的な脱炭素技術の社会実装を進めるには、Climate Tech企業の成長を下支えする存在が必要だ──。そうした信念のもと、私たちは2023年4月、Climate Tech関連の新興企業に成長投資を行うファンド「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」を設立しました。

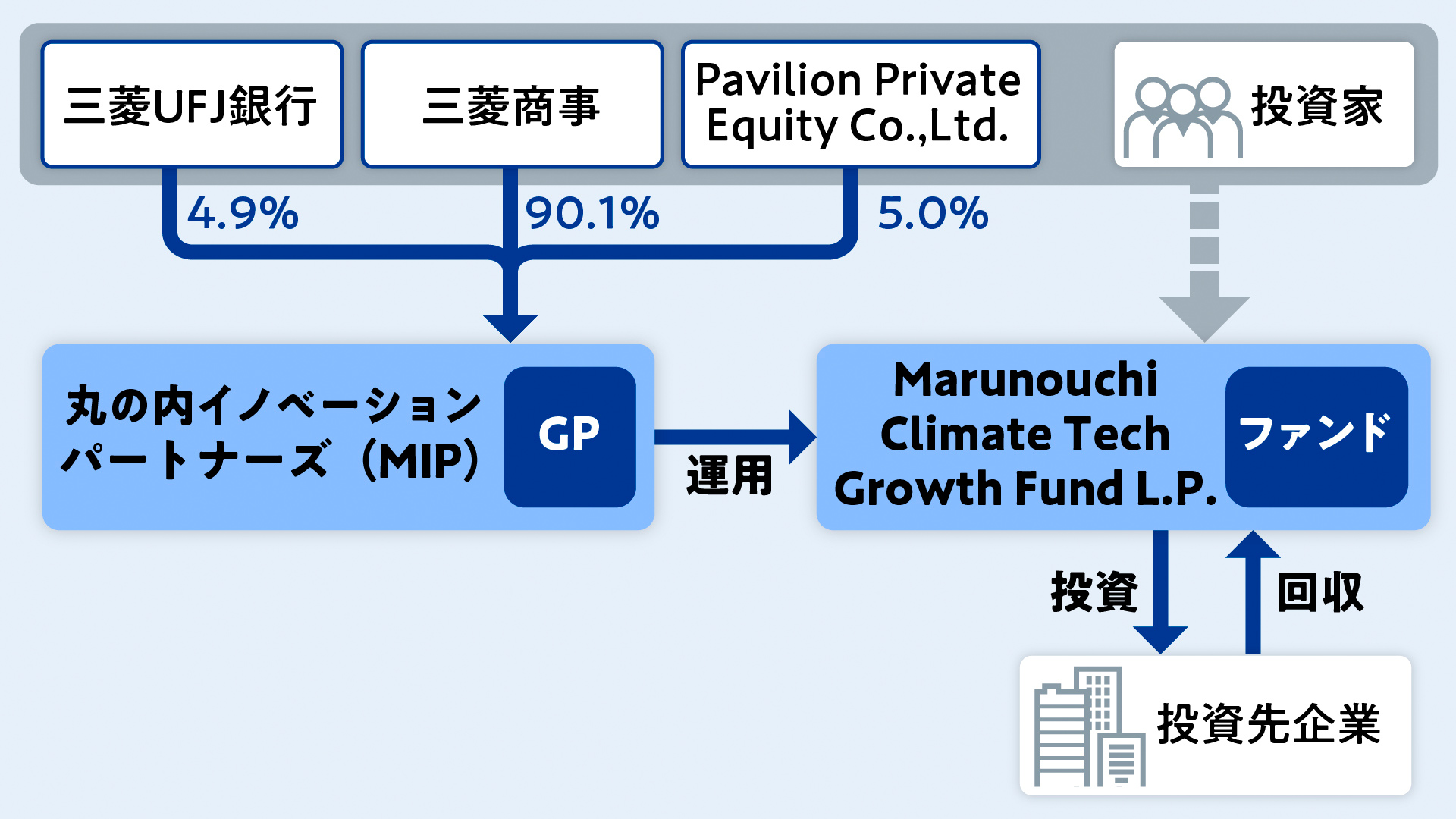

ファンドというのは、いわば “お金を集めるプール” です。そして、投資家の皆様から資金を集めたり、集めたお金をどこに投資するかを決めたりといった “タクトを振る” 役割を担うのが、運用会社であるゼネラルパートナー(GP)です。今回、三菱商事が主体となって設立したGPが「丸の内イノベーションパートナーズ」(MIP)という会社で、このMIPが今春作ったファンドが「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」です。

—— ファンドの規模についてはどのようにお考えでしょうか。

第1次募集を完了した2023年4月末時点ですでに4億ドルの規模ですが、引き続き募集を行い、アジアでは最大級、世界でもトップクラスのファンド規模にしていく計画です。

本シリーズの第1回でも言及されていた通り、2050年ネットゼロを実現するためには、2020年~2030年の間だけでも毎年平均4兆5,500億ドルもの投資実行が必要だといわれています。一つのファンドが実行できる規模は限られていますが、まずは私たちにできることから貢献していきたいと思っています。

なお、ファンドの期間は約12年間を予定しています。最初の約5年間は種まきの期間として、1社あたり数十億円を目安に、20社ほどに分散して投資を実施する予定です。その後の約7年間で、企業価値を上げるべく各種サポートを実施し、IPO(株式公開)やM&A(企業の合併や買収)など望ましいイグジット*を検討していきます。

*イグジット:出資者の利益を確定させ、投資資金の回収を図ること

画期的な脱炭素技術を、世の中に広げるために

—— 投資先の企業は、主にどのような領域の企業になるのでしょう。

「Marunouchi Climate Tech Growth Fund L.P.」は、Climate Tech関連の先端技術や新たなソリューションを有する新興企業に対して投資を行います。

想定している事業領域は幅広く、例えば、水素やSAF(持続可能な航空燃料)といった次世代エネルギー、太陽光や風力などの再生可能エネルギー(再エネ)分野における新技術、蓄電や省エネ、CO2の貯留や再利用などの分野です。

Climate Tech領域は日進月歩ですから、今後はより多様な分野が投資対象となっていくと思います。

—— 技術開発や実証実験などを終えている企業が、投資の対象だそうですね。

その通りです。技術開発・実証に取り組んでいる段階のアーリーステージにある企業ではなく、すでに一定程度の確立された技術があり、その商業化・スケール化を目指しているミドル~レイターステージ、つまりグロース(成長)ステージにある企業を投資対象としています。

というのは、実証実験を終えて商業化・スケール化の段階に入ると、工場設営などでこれまでとは段違いの多額の設備投資が必要となるからです。どんなに素晴らしい技術も、この資金調達の壁をクリアしなければ世に出ることはありません。さらに、社会実装に向けて、新技術を実際に活用してくれる顧客の開拓も必要となります。

そこで私たちのファンドでは、有望な技術を有する新興企業にターゲットを絞り、成長資金の提供やマーケティング支援を通して、その着実な成長・拡大を支えていこうとしているわけです。

産業知見を生かして、企業に伴走を

—— このファンド事業に、貴社が取り組むことの強み・意義を教えてください。

三菱商事が有する複合的な知見やネットワークは、本ファンドの非常に大きな強みになると考えています。まず、「金融」の知見です。三菱商事の複合都市開発グループでは、30年以上にわたってファンド事業に携わってきました。ソーシング(投資する案件の発掘)、デューデリジェンス(投資先の価値やリスクなどの調査)、さらに投資後の付加価値付けなどのあらゆる局面で、これまで培ってきた金融投資家としての知見は大きな武器となるでしょう。

加えて、私たちには三菱商事ならではの「産業」知見があります。幅広い事業をグローバルに展開する中で蓄積された産業・業界知見、広範な人材ネットワークやそれを結びつけるバインディング能力は、ファンド事業においても大いに生かせるはずです。

さらに、三菱商事が中期経営戦略に掲げて取り組んできた、「EX(エネルギー・トランスフォーメーション)」の知見があります。再エネや水素、リチウムやニッケルなどのEXリソースから、カーボンニュートラル建材・素材などのEXマテリアル、次世代燃料などのEXプロダクトまで、幅広いEX事業を展開していることは、本ファンド事業において非常に大きな競争優位性になると考えています。

—— いわゆる金融系ファンドとは一線を画す、総合的な知見があるというわけですね。

はい、そのように自負しています。三菱商事の知見とリソースを活用し、さらに戦略的投資家の皆さんのサポートをいただくことで、マーケティング支援、投資家や顧客の紹介、取引機会の提供など、様々なかたちで協業や事業支援ができることは、我々のファンドならではの大きなメリットだと思います。

さらに、マネタイズに至った後も三菱商事と協業するなどして、より大きなEX事業へと展開していける可能性もあるでしょう。そうした結びつきがEX事業の広がり、ひいては、ネットゼロ実現の一助になると考えています。

このファンドが「私たちの未来」を照らすと信じて

—— 大きな注目を集めている事業ですが、現場で感じる手応えはいかがですか。

この4月にファンドを立ち上げたばかりですが、すでにアメリカのある新興企業への初号案件への投資を実行しました。その際、投資先企業の方々が我々のファンドを評価し、信頼し、「これから長く一緒にやっていきたい」と判断してくださったのだとあらためて実感し、一層身の引き締まる思いがしました。

いまは次の複数の投資案件を検討している段階ですが、そのほかにも国内外のファンドや企業から多数のお声がけをいただいており、我々のファンドに対するニーズは非常に大きいと感じています。

丸の内イノベーションパートナーズには、三菱商事の金融部門はもちろん、エネルギーやインフラなど多様な部門で経験を積んできたメンバーがおり、まさに「三菱商事の総合力」が結集した組織となっています。社員の皆には、この事業がネットゼロの実現につながっている、つまり、「自分たちの将来をより良いものにしていく仕事」なのだと実感しながら、日々取り組んでいってほしいと期待しています。

—— 最後にあらためて、このファンド事業への意気込みをお願いします。

ファンド事業を通してEXを推し進めていくというのは、非常に難易度の高い挑戦だと思っています。Climate Tech関連の新興企業で大きく成長した企業は世界でもまだ数少なく、クリアすべき課題も未知の領域も多いですから。

一方で、気候変動という地球規模の課題を前にして、あらゆる参画者が一丸となって前に進もうとしていることも強く感じています。我々のファンドの投資家も投資先企業も、アジアや欧米をはじめグローバルなメンバーですし、有望なClimate Tech企業に対し、民間企業や政府機関、学術機関などの多様な主体が垣根を越えて協業し、その成長をサポートしようとしています。

このチャレンジングな事業に参画する一員として、丸の内イノベーションパートナーズの皆とともに、ネットゼロ実現に向けてしっかりと貢献していきたいと思っています。

- 第3回は、京都大学の研究成果を活用した起業支援プログラムについて紹介します。

-

Climate Tech投資がつくる未来 vol.1

2050年に向け、ブレークスルーをもたらす スタートアップへの投資が鍵に -

Climate Tech投資がつくる未来 vol.2

アジア最大級のファンド、ついに始動 Climate Tech企業への成長投資の加速目指す -

Climate Tech投資がつくる未来 vol.3

京大発のスタートアップ支援に6億円の寄附 社会課題の解決と、日本の競争力向上めざす