Connecting to the future:京大発のスタートアップ支援に6億円の寄附 社会課題の解決と、日本の競争力向上めざす

Climate Tech投資がつくる未来 vol.3

京大発のスタートアップ支援に6億円の寄附

社会課題の解決と、日本の競争力向上めざす

気候変動をはじめとする高度で複雑な社会課題の解決に向けて、いま熱い視線が注がれているのが、教育機関等が有する研究・開発技術だ。2023年4月、三菱商事は、京都大学の研究成果を活用した起業支援プログラム「京都大学・三菱商事Startup Catapult(スタートアップ カタパルト)」(以下、「Startup Catapult」)に対する6億円の寄附を表明。資金援助に加えて人材の派遣なども行い、京都大学発のスタートアップ設立を後押ししていく。シリーズ第3回は、本プログラムを主導する京都大学産官学連携本部の担当者、さらに三菱商事の社員による座談会を実施。大学と産業界がタッグを組んだ新たな起業支援について、大いに語り合った。(聞き手=GLOBE+編集長・関根和弘)

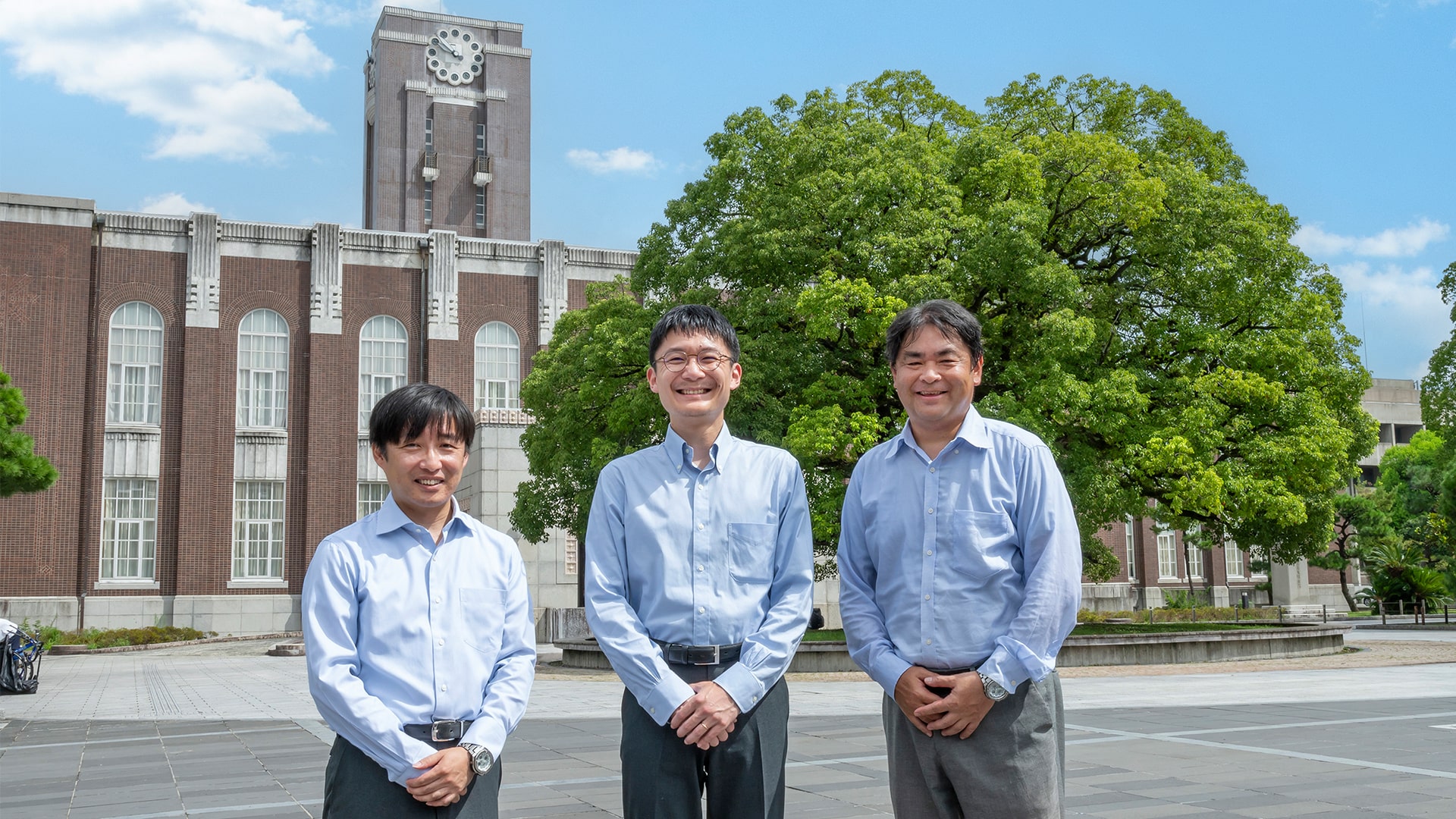

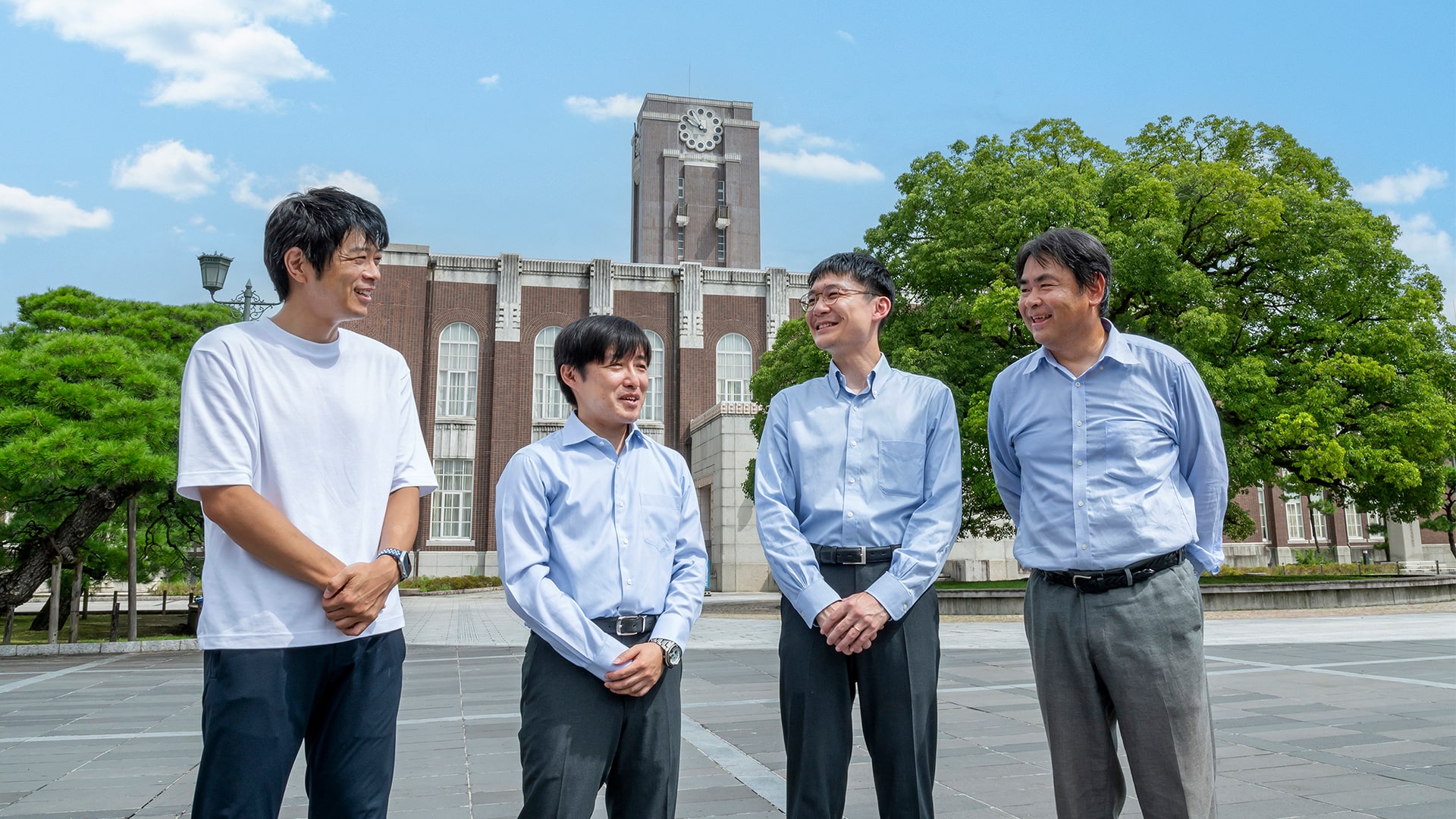

- [ 座談会参加者 ]

-

河野 修己 氏(京都大学 産官学連携本部 戦略統括部部長代理)

小林 輝樹 氏(京都大学 産官学連携本部 スタートアップ支援部門部門長)

栗原 康剛 氏(三菱商事 経営企画部 インテリジェンス室統括マネージャー)※座談会にはオンラインで参加

畠山 航 氏(京都大学 産官学連携本部 スタートアップ支援部門副部門長/三菱商事から出向)

※本文は敬称略 - [ 聞き手 ]

- 関根 和弘(GLOBE+編集長)

京都大学は「スタートアップが生まれにくい大学」だった?

—— 京都大学は「研究に強い大学」というイメージがありますが、起業支援にも熱心だとは驚きました。

河野 ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の「iPS細胞」や、本庶佑特別教授のがん免疫治療薬をはじめ、京都大学はもともと基礎研究が非常に強い大学として知られています。一方で、応用研究やその先の実用化、特にスタートアップ創出という点では後れをとっていました。大企業との共同開発などの事例はあっても、研究者が自らスタートアップを立ち上げるという実績はほぼゼロ。従来の京都大学の気風──研究者は研究に専念すべし、というような──も影響していたかもしれません。 しかし、我々がいま直面する社会課題の解決のためには、大学における研究成果を大企業が実用化するといった旧来型の仕組みだけでは立ち行かないことは明らかです。 そこで、大学の知を産業界につなぎ、社会実装を推進する枠組みを作ろうと、2016年、京都大学産官学連携本部は、スタートアップ設立を支援する大型の助成制度「インキュベーション(起業支援)プログラム」を開始しました。また、本学の100%子会社である「京都大学イノベーションキャピタル」や民間資金を運用する京大連携ファンドから効率的に資金調達ができる仕組みも構築しました。 小林 研究成果の事業化を京都大学が積極的に支援する、という新たな体制は非常にうまく機能しました。インキュベーションプログラムでは、2016年度〜2021年度の6年間で50のプロジェクトを採択しましたが、現時点で35社が創業、つまり実に7割ものプロジェクトがスタートアップ設立にこぎつけています。京大独自のインキュベーション機能が、ようやく形になり始めたといえるでしょう。

—— では今回、新たな起業支援プログラム「Startup Catapult」を立ち上げた経緯とは。

河野 2021年度末でインキュベーションプログラムが終了するのに伴い、京都大学では引き続きスタートアップ設立を推進すべく、十数社の企業と相談を重ねていました。ですが、「事業化できるかどうか分からない」という案件に億単位の助成をしていただくというのはやはりなかなか厳しく、交渉は難航していました。 そんな折、お声がけをいただいたのが三菱商事さんでした。丁寧に対話を重ね、京都大学のスタートアップ支援の考え方に共鳴いただいたこと、三菱商事さんの注力したい技術分野と京都大学が強みとする技術分野が合致したこともあり、6億円の寄附金を受け入れ、それを運営費とした「Startup Catapult」を立ち上げることとなりました。

1チーム最大2,000万円 起業支援の専門スタッフも

—— 「Startup Catapult」の概要や、名前に込めた思いを教えてください。

小林 「Startup Catapult」は、京都大学における研究成果の事業化を目指し、一つのプロジェクトに年間最大2,000万円を助成する起業支援プログラムです。2023年度〜2027年度の5年間の実施を予定しています。 特徴はまず、本学の研究者(研究代表者)と起業家(事業化プロデューサー)の2者による共同申請を条件としていること。研究開発と起業に向けた準備を両輪で進めていくことが、効率的なスタートアップ創出には欠かせないからです。 また、採択されたプロジェクトのチームには、助成期間の1年間、京都大学産官学連携本部の専門支援人材がついて伴走し、知財戦略などを含めた様々なサポートを行います。 河野 「Startup Catapult」のCatapultとは、航空機を離陸させる装置を意味します。研究成果の実用化に向けて、スタートアップを社会に向け勢いよく「発射」する場でありたい、との願いを込めて名付けました。

—— 力強くていいネーミングですね。チームに伴走する専門支援人材とは、どんな役割を担うのですか。

小林 民間の事業会社とのマッチング、経営に必要な人材の探索、金融機関の紹介、自治体との連携の後押しなど、研究成果をビジネスへと昇華させるために必要なあらゆることを支援します。特許管理や技術移転など、知的財産に関するサポートも行います。 ちなみに、産官学連携本部の出資事業支援部門にいる人材は、私も含め、金融機関や商社などでのビジネス経験のある者ばかりです。今年度からは、畠山さんにも加わっていただきました。

畠山 私は三菱商事から出向し、京都大学の産官学連携本部の一員になりました。多種多様な産業と広く接地面を持つ総合商社の人材として、様々な企業や人とのマッチング、海外を含めたネットワークの活用などを期待されていると思いますので、まずはその役割をきっちり果たしていきたいですね。起業を目指す研究者、起業家候補の皆様には、三菱商事という器を存分にご活用いただければ、と思っています。

6億円の「寄附」 三菱商事の狙いとは

——それにしても、6億円という規模には驚かされます。三菱商事の思い、狙いを教えてください。

栗原 寄附を実施した理由は、主に2点です。一つは、「複雑化・多様化する社会課題への強い危機感」です。気候変動対策をはじめ、我々の前に立ちはだかる昨今の社会課題は、非常に複雑で高度なものとなっています。その課題解決に資する有望な研究成果・技術を見いだし、スピード感をもって社会実装を進めていかなければ、近い将来この社会は立ち行かなくなる──。そんな問題意識を抱いていた我々三菱商事としては、様々な領域の研究で世界に誇る実績を上げており、かつ起業支援にも力を入れている京都大学の理念・実行力には強く共感するものがありました。 二つ目の理由は、「日本の競争力強化への期待」です。資源に恵まれない日本はこれまで、独自の技術力とそれによる産業競争力によって経済成長を遂げ、科学技術立国と称賛されてきました。これから先、日本という国の力を維持・発展させていくために、そして国際社会でのさらなる貢献を果たすために、いま一度日本の「研究力・技術力」に磨きをかけ、できることなら新たな産業を作り出していってほしい。その際、京都大学が果たしうる役割・機能というのは非常に大きいと考えています。 そしてもちろん、日本の産業競争力の強化は、私たち三菱商事を含む日本企業の成長にとっても大きな追い風となることは間違いないでしょう。さらに、新たな産業の創出は、その舞台となる地域の活性化にも寄与するものと考えています。

—— 「寄附」という支援のあり方は、大学にとってどんな意味がありますか。

小林 産学連携においては共同研究や受託研究の形をとることが多いですが、その場合、研究の目的・方向性は極めて限定的なものとなります。一方、寄附という形でのご支援の場合、寄附目的の範囲において、その使途は大学側に委ねられますので、どのような研究・技術分野に振り分けていくか、どのような用途に活用するかなどの自由度は格段に上がります。「京都大学の自由な発想で研究・技術を進化させ、社会に還元してほしい」という三菱商事さんの思いをありがたく受け止め、多様で有望な研究の事業化を推進していきたいと思っています。

—— 将来的に、三菱商事が「Startup Catapult」で起業した会社と協業する可能性もあるのでしょうか。

栗原 この資金援助は、先ほど申し上げた危機意識や競争力強化への期待によるものであり、必ずしも協業ありきではありません。 ただ一方で、「Startup Catapult」が、新しいビジネスの “種” や “可能性” と出会うきっかけになるだろうという点は、大いに期待しています。技術革新が既存事業に与える影響を理解・把握し、三菱商事が今後新たに取り組むべき分野・領域を探すことは、我々にとっては大事なミッションだからです。応募されたチームの方々の課題・ニーズに応じてサポートしながら、互いにとって最も良い形を探っていけたらと思っています。 畠山 研究者が自ら起業しその社会実装を進めていく過程に伴走できることは、三菱商事にとっては新たな学びであり、今後世の中に提供していく事業ポートフォリオが増えるきっかけにもなると考えています。今回の出向を機に、あらためて大学という場の面白さ、可能性の奥深さを感じています。また、「Startup Catapult」という枠組み以外においても、企業と大学が継続的に深く接することでどんな化学反応が起きるだろうかという点も、楽しみにしているところです。

新たな領域からの応募や、研究者の意識変革にも期待

—— 現在、第1回の採択プロジェクトの審査中とのことですが、初回の手応えはいかがですか。

小林 第1回の公募は、2023年の4月中旬から約2カ月間実施し、約20件の申請がありました。ライフサイエンス、エネルギーなど領域は多岐にわたりますが、いずれも「自分たちの研究や事業によって社会課題を解決したい」という熱い思いは共通するものを感じましたね。 審査結果は、京都大学の教職員による書面審査と面接審査を経て、9月下旬には発表する予定です。採択されたプロジェクトについては、この10月から早速、プログラムを開始することとなります。

—— 第2回以降の「Startup Catapult」に向けて、期待することはありますか。

河野 研究者の皆さんには、ご自身の研究成果の実用化に向けて、もっともっと積極的に動いていってほしいと願っています。この「Startup Catapult」を通して、研究成果の実用化に向けた道筋やノウハウを初めて実感として理解するという研究者も少なくないと思います。初回の様子を見て「自分もやってみたい」と思ってもらえたらうれしいですし、AI(人工知能)や量子コンピューター、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する領域など、これまで京都大学からはあまりスタートアップが出ていない分野からも、応募が増えてほしいですね。 栗原 京都大学には、教員と研究員の方々あわせて約4000人もの研究者がいらっしゃると聞きました。我々にとっては未知の研究・技術が、それだけ存在するのだと思うと、大変大きな可能性を感じます。今後、起業を志す研究者の方々がさらに増えてくると、我々の想定していなかった領域からも、次々と事業化に向けた動きが進んでいくかもしれないですね。

——この取り組みを、京都大学と三菱商事との間だけに限定するつもりはない、とも伺いました。

栗原 そうですね。先ほど申し上げた複雑化・多様化する社会課題への対処であるとか、日本の国力を高めていくといった目的に照らせば、三菱商事1社だけの力では到底足りないだろうと思っています。また、ほかの大学・研究機関が有する研究・開発技術も含めると、その可能性はさらに大きく広がっていくでしょう。将来的には、多様な企業や組織、大学等にもこの動きを広げていければと思っています。

世界を変えるイノベーションを京都から、日本から

—— このシリーズ企画では「Climate Tech(気候テック)投資」というテーマで、現状と取り組みに迫ってきました。日本を代表するアカデミアとして、そして総合商社として、この気候変動の問題をどう捉えていますか。

河野 人類の存亡に関わる最も大きな課題の一つであると認識しています。京都大学はClimate Tech領域の研究も強みとしており、とくに近年は、京大発のClimate Tech関連のスタートアップが多数誕生しています。核融合発電の実現を目指す京都フュージョニアリング、薄型の次世代太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」のエネコートテクノロジーズ、CO2(二酸化炭素)を固定化する細菌プラントを開発しているSymbiobe(シンビオーブ)、90%以上が空気でできている断熱材「エアロゲル」のティエムファクトリなどはその一例です。「Startup Catapult」を通して、今後もさらなるインパクトのある有力な解決策を世の中に提示していけたらと思っています。 畠山 気候変動対策は、魔法のような素晴らしいテクノロジーの出現によって一気に解決する……というようなことはあり得ません。物理学、化学、生物学などの自然科学、さらには経済学、社会学などの社会科学といったあらゆる分野の知を結集し、企業や行政を含む多様なステークホルダーが協力し、人々の意識の変容を促す──。そんな文字通りの「総力戦」が必要です。大学・研究機関における研究成果・技術をよりスムーズに社会実装できるよう、総合商社の様々な産業の知見やネットワークを活用し、脱炭素という目標に向けて一歩ずつ歩みを進めていければと思っています。

—— 日本の未来に向けた発射台、「Startup Catapult」始動に際し、あらためて意気込みをお聞かせください。

河野 この30〜40年、日本経済はずっと“地盤沈下”を続けてきました。この流れを食い止め、日本企業そして日本経済の復活を目指すためにも、世界の産業構造までも変えうるイノベーションが「Startup Catapult」から生まれることを期待しています。 小林 ここ半世紀ほどの日本とアメリカの株価の推移を比べると、米国株が右肩上がりであるのに対し、日本株はほぼ横ばいです。理由は様々ありますが、業界をリードする企業がその時々で入れ替わっていくアメリカに対し、日本はそれがいつまでも入れ替わらないことが一因と考えています。「Startup Catapult」から、これからの日本経済をリードし復活させていけるような成長著しい企業を生み出していけるよう、しっかりサポートしていきたいと思っています。 畠山 真に国力を高めていくためには、新たな優れた産業・事業が連続的に生み出される環境が必要です。いまはそれがシリコンバレーであり、テルアビブであり、シンガポールなのだと思いますが、日本におけるスタートアップ創出のエコシステム*の一つの解として、この「Startup Catapult」が良い事例となれるよう、尽力していきたいと思います。 * 生物学で「生態系」の意味だが、ビジネスにおいて各企業がそれぞれの強みを生かして連携しながら、共存共栄の関係を維持することを指す。 栗原 日本中の大学・研究機関等から有望な研究成果が発掘され、多様なステークホルダーと連携しながら、社会実装へとつなげていく──。こうした日本型の「スタートアップ・エコシステム」が確立できれば、この国の産業の未来はこれからまだまだ発展していけるし、今後も世界に様々な貢献をしていけるはずです。まずは、京都大学と三菱商事の取り組みを成功させるところから、一丸となって頑張っていきます。

-

Climate Tech投資がつくる未来 vol.1

2050年に向け、ブレークスルーをもたらす スタートアップへの投資が鍵に -

Climate Tech投資がつくる未来 vol.2

アジア最大級のファンド、ついに始動 Climate Tech企業への成長投資の加速目指す -

Climate Tech投資がつくる未来 vol.3

京大発のスタートアップ支援に6億円の寄附 社会課題の解決と、日本の競争力向上めざす