Connecting to the future:家畜の放牧プロセスを改善し オーストラリアの原生林再生に挑む

農家と取り組む脱炭素 vol.1

家畜の放牧プロセスを改善し

オーストラリアの原生林再生に挑む

2050年のカーボンニュートラル達成に向けて各国が取り組みを進める中、三菱商事は農業分野においても脱炭素社会の実現に向けた事業に挑戦している。

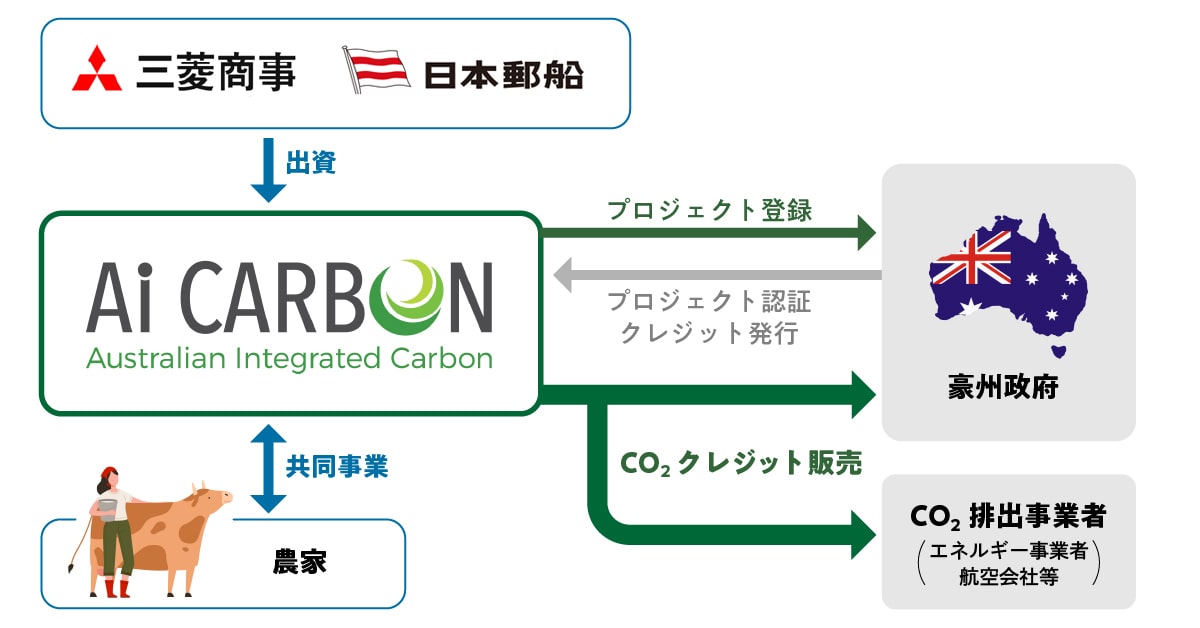

シリーズ第1回は、オーストラリアにおける「原生林再生プロジェクト」がテーマ。政府の強力なバックアップのもと、原生林再生によるCO2の吸収とそのカーボンクレジットを販売する事業が注目を集める中、三菱商事は2021年、この原生林再生プロジェクトを手掛けるAustralian Integrated Carbon社(以下、「エーアイカーボン社」)の株式40%を日本郵船と共同で取得した。オーストラリア・シドニーと東京・丸の内をつなぎ、本プロジェクトのスタート時から関わる2人の社員に、プロジェクトの全容や脱炭素社会の実現にかける思いを聞いた。(聞き手=GLOBE+編集長・関根和弘)

- [ 座談会参加者 ]

-

辻川 源太 氏(Australian Integrated Carbon Pty. Ltd. チーフガバナンスオフィサー/豪州三菱商事パース支店から出向)

筒井 音羽 氏(三菱商事 天然ガスグループCEOオフィス カーボンリサイクルユニット)

※本文は敬称略 - [ 聞き手 ]

- 関根 和弘(GLOBE+編集長)

原生林再生のカギは、“何もしない”こと?

—— まず、かつてオーストラリアにあった原生林がなぜ消失してしまったのか。その再生のために、いまどのようなことが行われているのか、概要を教えてください。

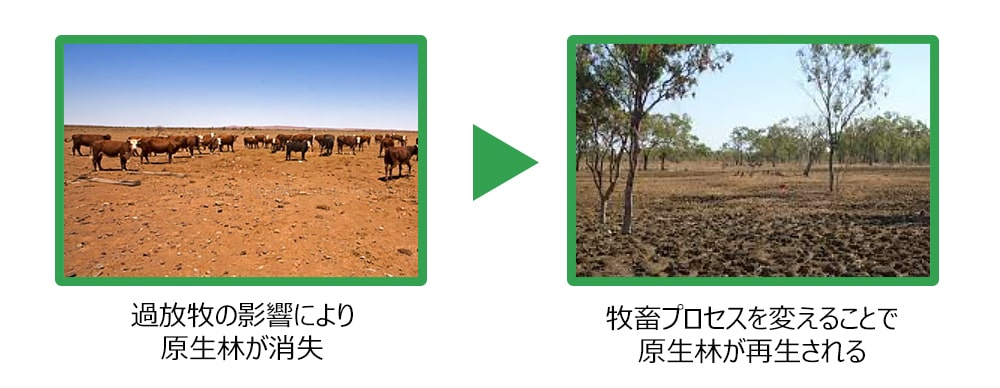

筒井 18世紀、イギリス人によるオーストラリアへの入植が始まりました。植民地の開発が進むにつれ、もともとあった多くの原生林が伐採され、牛や羊、ヤギなどの家畜の放牧が盛んになっていきます。過度な放牧によって、家畜による芽や種の踏みつけ、低木層の食べ尽くしなどを引き起こし、本来自然に備わっていた再生能力までもが失われることとなってしまいました。 脱炭素の機運が高まっている近年、オーストラリア政府が主導して進めているのが、家畜の放牧方法を改善することによって、原生林を再生させるHuman-Induced Regeneration、通称HIRという手法です。プロジェクトに参画した事業者は、HIRによって大気中のCO2を吸収・固着することで、政府が公式に認証するカーボンクレジットを獲得できるという仕組みです。このHIRは、現在オーストラリアで認められている植生カーボン事業の中で最大シェア、つまり、最もメジャーなCO2削減手法として広まっています。

—— 放牧方法の改善というのは、具体的にどのようなことをするのですか。

辻川 畜産業はオーストラリアの重要な産業の一つですから、それを守りつつ牧畜のやり方をうまく「コントロール」するというイメージです。家畜を排除するとか、何もせずにただ農地を放置するというわけではありません。具体的には、原生林の再生が家畜によって妨げられている農地を探し出し、そこに主に「柵を設ける」「家畜の水飲み場を制限する」という方法をとります。これによって、家畜が立ち入る区画を制限し、原生林の再生を促していきます。 ちなみに、原生林の再生というと、「植林」を思い浮かべる方も多いと思います。植林ももちろん有用な手法の一つですが、人手がかかりますし、その分コストも高くなってしまいます。対してHIRは、非常に少ないリソースでより大きな効果が得られる、つまり高い事業性とコスト競争力を両立する手法として脚光を浴びているのです。

2050年までに1億トンのCO2吸収をめざす

—— 原生林再生プロジェクトのビジネスモデルについて、もう少し詳しく教えてください。

辻川 原生林の再生によってCO2を吸収し、そこで獲得したカーボンクレジットを販売する事業をしている会社の一つが、エーアイカーボン社です。三菱商事は2021年に日本郵船と共に、このエーアイカーボン社の株式を取得し、筆頭株主となりました。 筒井 このエーアイカーボン社がメインに取り組んでいるのが、先ほどお話ししたHIR手法です。まず、エーアイカーボン社と農家が共同事業として、牧畜プロセスの見直し・改善を実施し、原生林の再生に取り組みます。どのくらい森林が再生したか、進捗を定期的に衛星画像や実地調査を通じて、エーアイカーボン社がレギュレーター(豪州規制当局)に報告。すると、生育度合いに応じてCO2吸収量が算出され、エーアイカーボン社は豪州政府が公式に認証するカーボンクレジットを獲得。クレジットは、政府管理下のクレジット市場で、政府もしくは民間事業者に販売することができます。この売り上げの75%が農家にわたり、残りの25%がエーアイカーボン社に入るというスキームになっています。 辻川 このビジネスモデルにおいて、豪州政府は非常に大きな役割を果たしています。2015年以降、政府は計45億5,000万豪ドル(当時の換算レートで約3,549億円)を拠出して、カーボンクレジットの買い取り制度を確立。民間も含めた市場全体におけるCO2取引量は、2022年には年間約2,300万トンと世界有数の規模に達しています。政府のいわば“お墨付き”のクレジットが、脱炭素の機運を高め、HIRによる原生林の再生を後押ししているのです。

——エーアイカーボン社とは、どんな会社なんでしょうか。

辻川 エーアイカーボン社は、「農家とともにCO2吸収を推進する事業を」と、元バンカーや元農協代表、州政府の元農業・食糧大臣らが2016年に創業しました。もともと複数の個人株主らで始まった会社ですが、いまでは、三菱商事を含め複数の法人株主がおり急成長しています。 このエーアイカーボン社の社員のほとんどは、「エコロジスト」と呼ばれる植生の専門家と、「スペーシャルアナリスト」と呼ばれる画像分析の専門家です。エコロジストは、農地の植生調査を行い、水の循環や気象条件なども総合的に判断し、原生林が再生するであろう場所を予測。さらにスペーシャルアナリストは、衛星画像やドローンの画像を使って土地全体のマップを作成の上、原生林の生育状況を調査・解析します。このような原生林再生の適地を選別する能力、正確かつ効率的な試算や測定、解析の能力こそが、原生林再生の成功の秘訣であり、同社の腕の見せどころといってもいいでしょう。 加えて、実際に牧畜を行っている畜産農家に一連の仕組みを理解・納得してもらうこと、また、晴れて共同事業を立ち上げた後は、農家に寄り添って牧畜プロセスの改善のアドバイスをすることも、エーアイカーボン社の大切な役割です。このような様々な専門知見や農家への営業力が、エーアイカーボン社の大きな強みとなっています。

——このプロジェクトに参画している農家の農地の規模や、年間のCO2吸収量を教えてください。

筒井 エーアイカーボン社が扱う農地は、おかげさまで日々増え続けていますが、現状では約800万ヘクタールをカバーしています。東京都の約40個分の面積と言い換えると、規模感が伝わりますでしょうか。そのうちの3割、約240万ヘクタールの農地で原生林の再生が見込まれています。年間で最大500万トンのCO2吸収を、さらに2050年までには累計1億トンのCO2吸収を目指して、日々事業拡大中です。

専門家らの真摯な使命感に心動かされて

——辻川さんは海外経験も豊富と伺っていますが、オーストラリアに赴任して印象的だったことは。

辻川 やはり、あらゆるスケールが大きいことに最初はびっくりしました(笑)。日本の感覚だと、農家さんの農地というと「ここからあそこまで」と肉眼で見える範囲であることが多いと思うんですが、こちらは全く違いました。一人の農家さんが東京都丸ごと一つ分の農地を持っている、といったことも珍しくないですからね。 そして、何より強く感じたのが、脱炭素に対する意識の高さです。覚えている方もいると思いますが、オーストラリアでは2019年に大規模な森林火災があり、動植物にも多大な影響がありました。また2022年と2023年は、100年に1度といわれるような記録的な大雨が降り、大規模な洪水が発生した地域もありました。こうした気候変動の影響を肌で感じているからこそ、政府も国民もその危機感、脱炭素に対する意識というのは、日本とは比べものにならないほど高いものがあります。結果、我々のいる脱炭素ビジネス市場にも大変な勢いがあります。

——いま、三菱商事からエーアイカーボン社に出向されていますが、同社での辻川さんの役割とは。

辻川 私の役割は簡単にいうと、エーアイカーボン社を「ビジネスを推進する企業」としての形・あり方に整えていくことです。 まず前提として、原生林再生というビジネス自体が、まだ黎明(れいめい)期にあります。これまで政府関係機関やNGOが取り組んできた原生林の再生に、我々のような企業が取り組めるようになったのは、豪州政府のカーボンクレジット買い取り制度という強力な後押しがあったからです。今後、政策転換などによってビジネス環境が変化していくかもしれないという点では先を見通しづらくもあり、一方で、新たな事業創出の機会がたくさん広がっている環境でもあります。様々な可能性を探りつつ、現行のプロジェクトでしっかりと結果を出していきたいと思っています。 組織の運営という点では、これまで三菱商事の中では経験してきたものの、企業規模もステージも全く異なる環境下では、また別の難しさを感じることも多いです。例えば、データ分析を担うスペーシャルアナリストは20代の非常に若い層が多い一方で、エコロジストの場合は以前は政府で働いていたというベテランの社員もいます。植生の専門家であるエコロジストと、常に新たなビジネスチャンスを追求する元バンカーのCEOでは、プロジェクトに対する考え方や優先順位が異なる場合もあります。 ただ突破口になるのはやはり、「自分たちのビジネスが地球環境に貢献している」という皆の根底にある思いのような気がしています。その共通項を大切に、膝を突き合わせて徹底的に話し合うことで、世代やバックグラウンド、価値観の違いを超えて、会社としてのさらなる一体感を醸成していけると信じて、時に悩みながらも日々楽しく働いています。

——扱う農地は順調に増えているということでしたが、その分、現地はお忙しいのでは。

辻川 そうですね。とても忙しく、かつ不規則です。先ほど、エコロジストやスペーシャルアナリストが農地に行くという話をしましたが、「現場に行く」とはつまり、アウトバックと呼ばれる内陸部の土漠に行くということなんですね。荒野の中を片道10時間かけて運転して行くようなところもあれば、寝袋で1週間以上寝泊まりしなければいけないような場所もあります。事故やけがといったリスクと常に隣り合わせですし、訪ねた候補地が必ずしも適した場所とは限らないので、無駄足になってしまうこともあります。 こういう過酷な環境下で、スタッフが粘り強く仕事に取り組んでいる姿には、本当に頭が下がりますし、このビジネスを通じた使命感が支えになっているのだろうなと感じます。私自身も、この魅力あふれるオーストラリアで、才能と熱意あふれる人たちと一緒に仕事をできることをうれしく思っています。

経済・社会・環境の3価値を実現できる事業

—— ところで、日頃はエネルギーを扱っている天然ガスグループの皆さんが、なぜ原生林再生のプロジェクトに取り組むようになったのでしょうか。

筒井 私たち天然ガスグループは、液化天然ガス(LNG)のサプライチェーン(供給網)の低・脱炭素化に一丸となって取り組んできました。中でもオーストラリアは、天然ガスや原料炭といった多くの既存事業で関わりがあり、GHG(温室効果ガス)排出の削減義務が課されていました。つまり、オーストラリアにおけるカーボンマネジメントが喫緊の課題として上がってきたというのが、そもそもの始まりでした。 対応策として、もちろんカーボンクレジットの購入も排出削減の手段の一つですが、三菱商事としてクレジット開発事業から一緒に手がけていくことには社会的意義・価値もある。将来的に我々の知見にもなっていくだろう。そんな展開も視野に入れて、エーアイカーボン社への資本参画を決めたという背景があります。 辻川 LNGは化石燃料の一つですが、環境負荷が相対的に低く、石炭・石油からの転換に加え、再生エネルギーの補完や次世代燃料の原料などの幅広い分野で、移行期における重要なエネルギー源と位置づけられています。「明日から一切、化石燃料を使いません」という世界に一足飛びに行けない状況下では、こうした移行期のエネルギー源である、LNGのサプライチェーンにおいて、いかにCO2削減に取り組むことができるかが重要です。その上で、どうしても排出されてしまう分については、空気中からCO2を回収するといった新技術の開発なども進めていますが、「いますぐに脱炭素に貢献できること」という点では、Nature Based Solutionと呼ばれる自然由来のCO2削減は(コスト面も含めて)有効な手法であり、だからこそ、自身の今までのキャリアとは全く畑が違うものの、飛び込んでみたいと感じた、そういうことなんです。

—— エーアイカーボン社への資本参画には、三菱商事が大切にされてきた理念が表れているんですね。

筒井 そうですね。三菱商事は「経済価値」「社会価値」「環境価値」を同時に実現し、持続的に成長していくことを目指しているのですが、この原生林再生プロジェクトは、まさにこの3価値を同時実現できる事業であると思っています。 まず「環境価値」は、言うまでもなく原生林の再生によるCO2の吸収という点で大きな意義があります。また「社会価値」として位置づけているのが、クレジット事業による副次的収入が農家の安定収入につながり、それが畜産業の維持にも貢献するという点です。そして、三菱商事が資本参画する大きな転機となったのが「経済価値」です。豪州政府がクレジットを買い支えることによって、ビジネスとして成立する環境が整備されました。この三つの価値を同時に実現できる事業というのは、世界を見渡しても非常に数少ない、貴重な例だと思います。

人知の及ばぬ自然との対峙 これからも一歩ずつ

—— 原生林再生プロジェクトで得た知見を、今後どのように生かしていきますか。

筒井 まずは、エーアイカーボン社の成長を中長期的に支えていくことで、LNGサプライチェーンの低・脱炭素化、さらにネットゼロ社会の実現に向けて、三菱商事としての役割を果たしていきます。また将来的な展望としては、HIRのノウハウに加え、新たな植生手法も取り入れつつ、世界各地での植生プロジェクトの拡大・展開にチャレンジしていけたらと考えています。 辻川 いまは何より、エーアイカーボン社が原生林の再生を実現・拡大できるよう安定成長させていくこと。これに尽きますので、しっかりと自分の仕事を全うしたいと思います。将来的には、三菱商事ならではの様々な産業との接地面を生かして、植林の事業等の新たな取り組みに力を発揮したり、企業活動に伴うGHG排出量や削減量を算定するカーボンアカウンティング(炭素会計)に関して貢献したりできることもあるかもしれません。多様なビジネス機会に果敢に挑戦していけたらと思います。

—— 最後に、あらためてこの事業への思いと意気込みをお聞かせください。

筒井 私は三菱商事に入社して6年目になりますが、就職活動の際から変わらず抱いているのが、「生涯を通じて低・脱炭素社会の実現を成し遂げたい」という思いです。高校時代から、桑の葉の研究をはじめ、様々な生態系調査に取り組んでおり、その経験が生物多様性を守りたい、気候変動を食い止めたいという思いにつながりました。 この原生林再生プロジェクトは、根気強さやスピード感、そして知見のアップデートが日々求められるため、苦労もとても多いですが、まさに目に見える形で緑を地球上に取り戻していくという事業であり、大きなやりがいを感じています。今後も、国内外のパワフルな同志とともに、事業の成長、そしてカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきたいと思っています。 辻川 失われた原生林を再生させるというのは、いわば人知を超えたところにある挑戦なのだと思います。専門家がどれだけ緻密(ちみつ)に分析しても、思うように木々が再生しないこともありますし、10年後の地球環境がいまの我々の想定を遥かに超える速度で変わってしまっている可能性もあります。それでも、やはりこの挑戦を続けていくことが、社会を変えていく一歩であり、次の世代に対する私たちの責任なのだと思っています。

- 第2回は、三菱商事が取り組む、水田から発生するメタンを削減するための新プロジェクトにフォーカスします。

-

農家と取り組む脱炭素 vol.1

家畜の放牧プロセスを改善し オーストラリアの原生林再生に挑む -

農家と取り組む脱炭素 vol.2

コメ作りで発生するメタンを抑制 「脱炭素」と「農業支援」の実現へ -

農家と取り組む脱炭素 vol.3

水田メタン削減事業が本格始動 環境と地域を守る農業をこれからも