Connecting to the future:コメ作りで発生するメタンを抑制「脱炭素」と「農業支援」の実現へ

農家と取り組む脱炭素 vol.2

コメ作りで発生するメタンを抑制

「脱炭素」と「農業支援」の実現へ

稲作の過程で温暖化対策を行ってクレジット(証書)を創出し、脱炭素とともに農家へ新たな収入源を生み出す──。そんな画期的な取り組みに、三菱商事が挑んでいる。「農家と取り組む脱炭素」シリーズの第2回は、水田から発生するメタンを削減するための新プロジェクトにフォーカス。取り組みにかける思いや今後の展開について、GLOBE+の関根和弘編集長が聞いた。

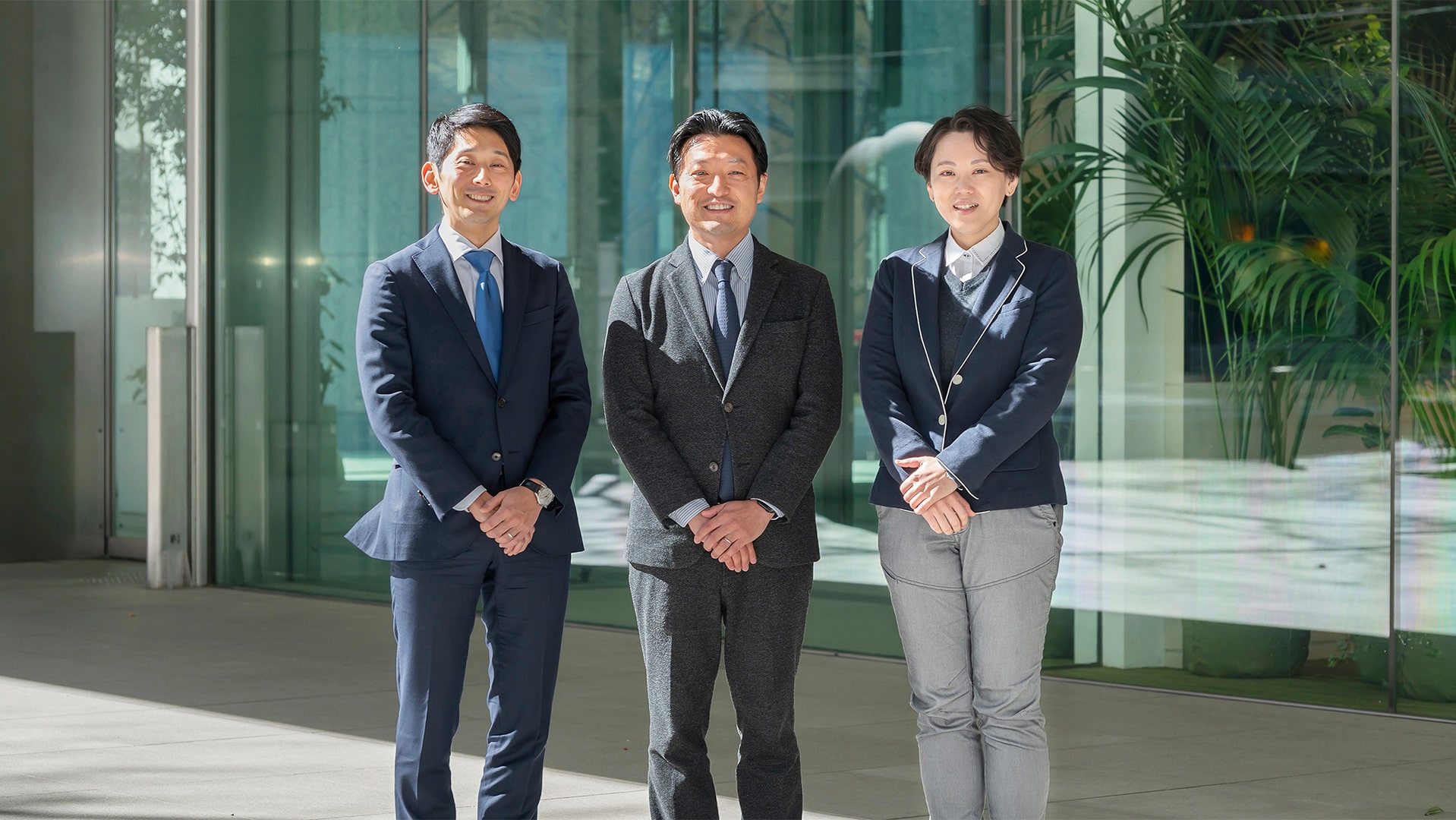

- [ 座談会参加者 ]

-

森本 健吾 氏(三菱商事 食品産業グループCEOオフィス ビジネスインキュベーションユニット)

廣嶋 俊也 氏(三菱商事 食品産業グループCEOオフィス ビジネスインキュベーションユニット)

山下 美南 氏(三菱商事 農畜産本部 農産酪農部 事業戦略チーム)

※本文は敬称略 - [ 聞き手 ]

- 関根 和弘(GLOBE+編集長)

稲作とメタン その意外な関係とは

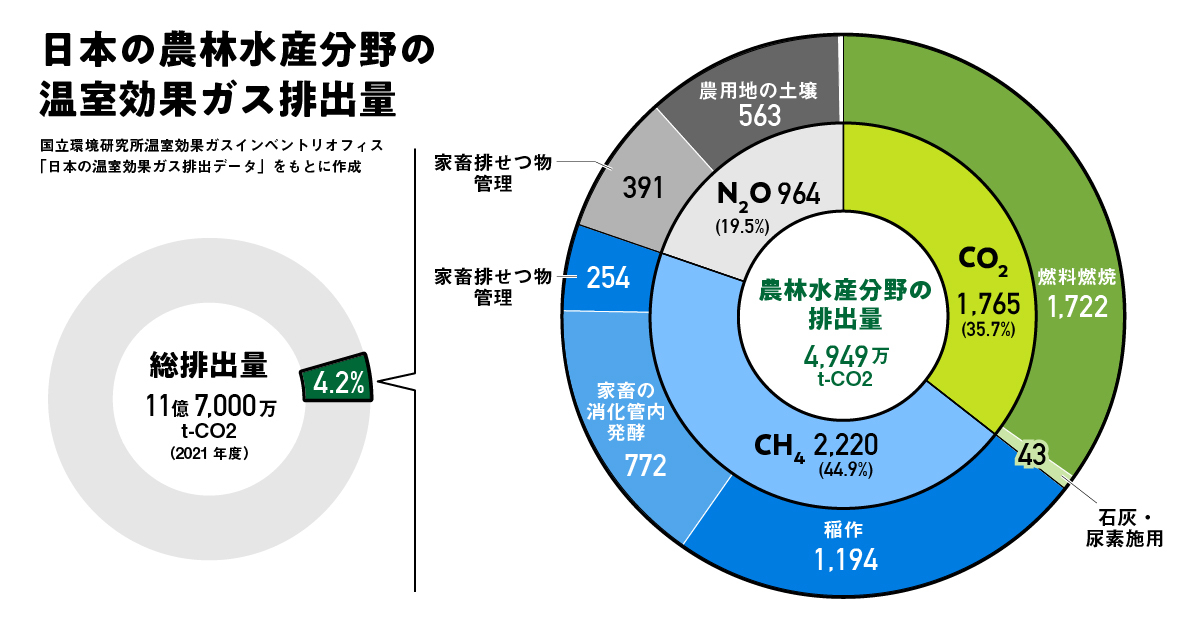

*温室効果は、CO2(二酸化炭素)に比べCH4(メタン)で25倍、N2O(一酸化二窒素)で298倍。

*排出量の合計値には、燃料燃焼及び農作物残渣の野焼きによるCH4・N2Oが含まれているが、僅少であることから表記していない。このため、内訳で示された排出量の合計とガス毎の排出量の合計値は必ずしも一致しない。

—— そもそも、「稲作」が温室効果ガスの排出源になっているというのは本当ですか。

廣嶋 農林水産省の資料によると、日本の温室効果ガスの総排出量は、約11億7,000万トン(2021年度)に上り、そのうちの約4%、5,000万トン弱が「農林水産分野」から排出されています。この農林水産分野の温室効果ガス排出量の約4分の1を占める1,194万トンが「稲作」由来のものです(いずれもCO2換算)。 農林水産分野の温室効果ガスというと、世界では「家畜の消化管内発酵」、いわば牛などのゲップから出るメタンが高い割合を占める国もありますが、コメの生産量の多い日本では、「稲作」由来のメタンが大きな排出源になっているのです。 なお「メタン」は、温室効果ガスの中でCO2に次ぐ16%を占めている成分で、その温室効果は一般的にCO2の25倍ほどもあるとされています。つまり、1トンのメタン削減は、25トンのCO2を削減するのと同等の効果があるということです。

—— なぜ水稲栽培でメタンが発生するのか、仕組みを教えてください。

廣嶋 農家が土作りのために使用する堆肥(たいひ)や稲わらなど、水田の土壌には様々な有機物が含まれています。有機物が微生物によって分解される際、畑のように土壌に酸素が取り込まれる環境ではメタンを生成する菌はあまり働きません。しかし、水が張ってある状態の水田では土壌中の酸素が乏しいため、メタンを生成する菌が活発化してしまいます。 水を張ったままにすると、メタンが多く発生するだけでなく根の活力低下や根元付近から枝分かれする「分げつ」が過剰に起こり、収量や品質の低下を引き起こすため、大体6、7月頃、稲から穂が出てくる手前のタイミングで、1~2週間ほど水を抜いて水田を乾かす「中干し」という工程があります。これは、一般的な水稲栽培におけるプロセスの一つで、よりよいコメ作りのために従来行われているものです。近年、この中干しに温室効果ガス削減効果があると注目されているというわけです。

—— 「中干し」がメタンの放出量に影響するわけですね。

廣嶋 国の研究機関である農研機構からは、「中干しを7日間程度延長すると、メタンの発生を平均で30%程度削減できる」というデータが出ています。2023年3月からは、中干しの期間を直近2カ年以上の実施日数の平均よりも7日間以上延長する「中干し延長」が「J-クレジット制度*」の方法論に加えられました。

* J-クレジット制度

経済産業省・環境省・農林水産省が制度管理者となり、2013年から運営されているカーボン・クレジット制度。CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度で、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの導入、森林管理プロジェクトなどが対象として認められている。クレジットの購入企業は自社の温室効果ガスの排出削減量に加えることができる。

—— 水田から水を抜く日数を延ばしても、お米はきちんと育つものですか。

廣嶋 農研機構が全国の複数の都道府県で行った実証実験の結果、「7日程度の延長であれば、収量や品質に大きな影響はない」という結果が出ています。むしろ、「中干し延長して品質がわずかに良くなった」というデータもあるほどです。今後、地域別や品種別のデータや知見が蓄積されていくことで、より精緻(せいち)な見通しが立てられるようになるでしょう。

「中干し延長」でクレジットを創出する仕組み

—— 三菱商事が参画している「水田メタン削減プロジェクト」のスキームを教えてください。

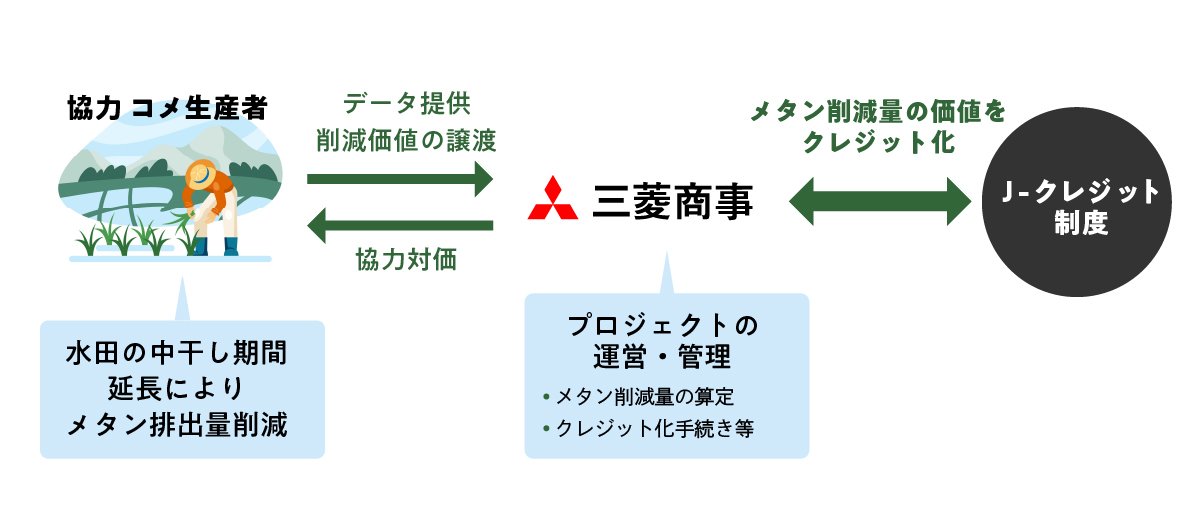

山下 まず、三菱商事のプロジェクトの会員になったコメ生産者の方に、水田の中干し期間延長を行っていただきます。三菱商事は、生産者から報告された活動内容からメタン削減量を算定し、クレジット化手続き等の運営・管理を行います。第三者機関の検証を経て、J-クレジット制度認証委員会で認められると「J-クレジット」が創出されます。その後、創出したクレジット量に応じた協力対価を、三菱商事から生産者に対してお支払いするという流れです。 森本 稲作由来のメタン排出の削減という課題に向けて、三菱商事は3年ほど前からどのような取り組みができるかを模索していました。2023年3月に「J-クレジット制度『水稲栽培における中干し期間の延長』方法論」が承認されたことに伴い、同年6月にプロジェクト登録をし、始動しています。 実はこれからまさに、初年度の活動結果をJ-クレジット制度事務局にかけようとしているところです(2024年2月取材時点)。認証委員会で認められれば、3月中旬にも初年度分のJ-クレジットが創出される見込みです。

—— 三菱商事が事務局の役割を担っているわけですね。農家の方が自らJ-クレジット創出を行うこともあるのですか。

廣嶋 環境意識が高く意欲のある生産者の方であっても、個々でJ-クレジット創出に取り組むのは非常に難しいと思います。というのは、プロジェクトの登録やクレジット化の申請にあたって、第三者機関に削減活動の計画や実績を検証してもらう際にかなりのコストがかかるからです。加えて、書類等の手続きも煩雑です。クレジットというインセンティブがあっても、生産者が個々で取り組むと、むしろコストの方が大きくなってしまうというのが現実だと思います。 山下 実際、コメ生産者の方や農業関連の企業の方から、「自分たちではできないと諦めていた」「こういう取り組みを待っていた」という声をいただいています。三菱商事が本プロジェクトの事務局として、クレジットを「作る」という機能を果たすことで、環境課題に関心がある生産者の方が中干し期間延長に取り組む後押しをしていけると思っています。

稲作をしない三菱商事がなぜ参画したのか

——ところで、なぜ三菱商事が水田メタンの削減に関わることになったのでしょうか。

廣嶋 三菱商事では、事業会社を含めて、省エネ性能の高い機械の導入や流通の見直しなど、様々な温室効果ガス削減活動に着実に取り組んできました。ただし、脱炭素社会の実現には、さらに踏み込んだアクションが必要であり、「三菱商事が直接関わっている事業でなくても、食に関わる領域で貢献できることがあるならやってみよう」との考えに至りました。私たちは、お米は作っていませんが、そこでの「メタンの発生を減らすお手伝い」ならできるし、それが新たな事業機会にもなっていくと考えたのです。 森本 大きくいえば、第1次産業から排出される温室効果ガスの削減は、サプライチェーン(供給網)にまたがるビジネスをする三菱商事の「責務」であると捉えています。生産者や卸売業者、さらにレストランやスーパー、コンビニなどとも広くお話をさせていただき、脱炭素という環境価値のある商品・サービスをいかに世の中に認知してもらうか。そこが私たちの腕の見せどころであり、まさにチームで知恵を絞っているところです。

——このプロジェクトに取り組むことについて、三菱商事としてどのような意義を感じていますか。

森本 この取り組みによって、「環境・社会価値」の創出にも寄与できることです。稲作由来の温室効果ガスは、日本の総排出量の1%ほどに過ぎませんし、事業規模も決して大きなものではありません。それでも、未知の分野でまず一歩を踏み出してみることには、大きな意義があると考えています。

メタン削減をブランド化 コメの新たな価値作りを

——クレジットの創出のほかに、進めている取り組みはありますか。

山下 三菱商事は、食品の流通や小売事業を展開するグループ会社をはじめ、国内外の多様な企業とお付き合いがあります。そういった企業と連携することで、クレジットの創出だけではなく、コメの買い取りから流通、販売までトータルで様々な提案をしていきたいと考えています。 グループ会社であり、コメの一貫メーカーとして精米・炊飯品等の製造・販売をしているミツハシでは、温室効果ガスの削減率を可視化する農林水産省の実証事業を活用して「環境にやさしい農法で育てたお米」を実際に販売し、コメの販売を通じた環境価値の実現に取り組んでいます。

——お米の販売まで担うとは、まさに総合商社らしい取り組みですね。課題や懸念点はありますか。

森本 「温室効果ガス削減に取り組んだお米だから値段は高めです」といって売り出しても、消費者の方に広く受け入れてもらうのは、なかなか難しいものです。今後は、低・脱炭素のためのコストを社会全体で当たり前に負担する、つまり温室効果ガスを削減した商品をスタンダードにしていく必要があると思います。これも難題ではありますが。 廣嶋 そうなんですよね。産業間を仲介する私たちが、その価値をサプライチェーンの「川上」にも「川下」にも適切にアピールしていくこと、そして一貫したブランドマーケティングで認知度を上げていくことが重要だと思います。多種多様な業界・業種と接点のある三菱商事が、その機能をしっかりと果たしていけるよう、力を尽くしていきたいです。

デジタルによる効率化が普及のカギに

—— このプロジェクトでは、デジタルツールの活用を推奨していると聞きました。

山下 農家が様々なデータを記録・集計・出力することで業務を効率化できる営農支援アプリ「アグリノート」があります。これは、グループ会社であるウォーターセルが開発・運営しているもので、生産者からは使いやすいと高い評価をいただいています。アグリノートの利用がプロジェクト参加の必須条件というわけではありませんが、活用することで中干し延長の活動を記録する負担を軽減できるため、活用をお勧めしています。 森本 農業の現場でも、農家の世代交代や農業法人化に伴い、営農支援アプリやスマート農機など、農業現場におけるデジタル化が次第に進んできています。三菱商事としても、水田メタン排出削減のプロジェクトを今後さらに広げていくにあたって、デジタル化による生産者・事務局双方の効率化が肝だと考えています。

——今日は「稲作」をメインに伺いましたが、実は「畜産」由来のメタン削減にもすでに取り組んでいるそうですね。

森本 そうなんです。冒頭で廣嶋が申し上げたとおり、第1次産業では、「稲作」と並んで「畜産」由来の温室効果ガスが大きな割合を占めています。そこで、家畜のゲップや排せつ物から出るメタンや一酸化二窒素の削減に有効と期待されている様々な飼料添加物について、三菱商事としての事業化の可能性を検討しているところです。 今後も、第1次産業からの温室効果ガス排出削減のために、多様な専門知識を持っている企業と連携し、日本のみならず世界に貢献できるような事業に育てられればと、挑戦を続けていきます。

世界が変わるスピードは、意外に速い

——水田メタン削減プロジェクトに関して、特にやりがいや面白さを感じる点は。

山下 農家やその周辺企業、私たち三菱商事と、このプロジェクトに関わるみなさんが「同じ課題認識」を持ち、会社組織を超えた「仲間意識」を持って全力で取り組んでいること。また、誰も正解がわからない中で「試行錯誤」していること。こういった点が大変さであり、同時にとても面白いなと感じながら、日々働いています。 廣嶋 私がこれまでに携わった事業の多くは、長年の積み重ねによって確立したバリューチェーンがすでにきちんと構築されていたんですよね。ところがこのプロジェクトは、まさに「全員が手探り」状態。でもだからこそ、自由に構想して議論して、新しいアイデアを検証して……ということを繰り返して前に進んでいく。その点はこのプロジェクトの面白さであり、貴重な経験ができているなと感じます。 森本 私もまさに2人に同感で、社内外の誰も手がけたことのない新しいプロジェクトであるということが何よりのやりがいですね。ですから、この事業について人と話すと、将来価値をどう見積もるかが、人によってずいぶん幅があるんです。こんな風に「いかようにも将来像が描ける」というところも面白さの一つ。もちろん最大限の成果を出せるよう、みんなで頑張っていきたいと思っています。

——2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、あらためて意気込みをお願いします。

廣嶋 デジタル化による効率化や大規模化によるコスト削減を通して、温室効果ガスを削減するコストをできる限り下げていくこと。さらにそのコストを社会全体で支えていく仕組みを作るために、効果的なマーケティングをしていくことが大切です。そのために、三菱商事の一員としてその機能を発揮して貢献していきたいと心から思っています。 山下 ほんの1年ほど前まで、私も含めコメの流通に携わる人でさえ、中干し延長の話はほとんど知らなかったですし、水田メタン排出削減の方法論もまだ承認されていませんでした。それがこの1年で様々なことが動き出し、コメ生産者の温暖化対策をめぐる状況は目まぐるしく変わっていきました。思っている以上に「世界って早く変わるんだな、変われるんだな」ということを実感する日々でした。そんな思いを頭の片隅におきながら、2050年に向けてスピード感を持って取り組んでいきたいと思っています。 森本 2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、我々にやれることはまだたくさんあると思っています。脱炭素を推進できる可能性のある領域を洗い出し、スケール化やコスト面の課題などと向き合い、一つひとつ形にしていく。新たなビジネスを生み出すビジネスインキュベーションユニットとして、三菱商事内でも引き続き啓発活動に取り組んでいく。こうした地道な積み重ねが、2050年の目標達成につながっていくと信じています。

- 第3回は、秋田県のコメ生産者を交えた座談会の模様をお届けします。

-

農家と取り組む脱炭素 vol.1

家畜の放牧プロセスを改善し オーストラリアの原生林再生に挑む -

農家と取り組む脱炭素 vol.2

コメ作りで発生するメタンを抑制 「脱炭素」と「農業支援」の実現へ

-

農家と取り組む脱炭素 vol.3

水田メタン削減事業が本格始動 環境と地域を守る農業をこれからも