誰もが安心して暮らせる社会をつくるために。「いま、私たちに必要なこと」を考えます。

2010年、中東や北アフリカ各地で民主化を求める人々が立ち上がった「アラブの春」。実はこの事件、同年のロシアの旱魃に端を発した世界的な穀物価格の高騰が遠因だったとも言われている。水不足が食料不足につながり、内乱や紛争にまで発展する──そんな「水危機」の頻発が現実味を帯びてきたいま、水問題は日本にとっても他人事ではなくなってきている。

遠い国の「水不足」は

私たちとつながっている

現在70億を突破した世界人口は、2050年には90億に達するとみられ、ユネスコ(国連教育科学文化機関)は「2030年に世界人口の47%が水不足になる」との懸念を表明している。

そもそも人類が使う水は枯渇しないのだろうか。地球の水循環を研究する「水文学(すいもんがく)」の第一人者である東京大学サステイナビリティ学連携研究機構の沖大幹教授はこう語る。

「水資源というのは、石油のように使った分だけ減っていくわけではありません。水は太陽のエネルギーによって循環している再生可能な資源なので、基本的になくなることはないのです」

ではなぜ、多くの人が水不足に苦しんでいるのか。沖教授はこう続ける。

「水の分布は時間的にも空間的にも偏っているので、水が足りない季節や場所が生じる。人口の増加や経済構造の変化により都市に急激に人が集まると、水の需要も急増し、自然のままでは水資源供給が追いつかなくなってしまう。水は輸送コストの問題で他地域から大量に運んでくることが難しいローカルな資源。このため、水不足の解消にはそれぞれの地域で需要の変化に適応して、安定供給を可能にするシステムを整備していくことが不可欠です」

たとえば日本でも、都市に人口が集中していった戦後の高度経済成長期には、水不足は今よりも深刻だった。それを、ダムや水道などのインフラを整備していくことによって、問題を改善してきた。

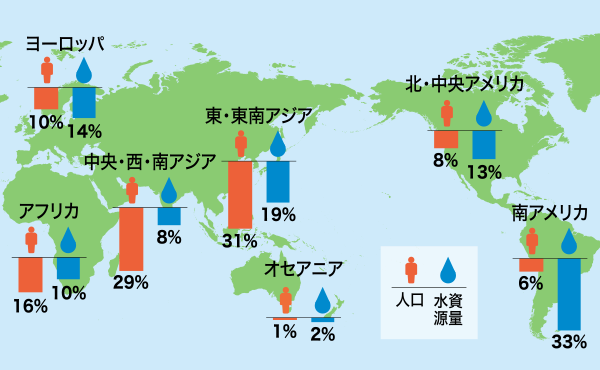

世界の地域別水資源量と人口の比較

1990~2010年にかけても、中国とインドという二つの人口大国が経済発展した結果、安全な飲み水へのアクセスが大幅に改善したといわれている。

多くの国は経済的に発展すると、まずは水道などの水インフラを整備する。それくらい、水は人々の暮らしに欠かせないものだ。水へのアクセスが改善され、毎日の水くみに奪われていた時間が自由になれば、人々はより高度で生産的な活動をする機会を得る。子どもたちの教育水準が向上し、女性の社会進出もうながされるなど、さらなる経済発展につながる好循環も生まれてくる。

こうした世界の水不足の解決は、私たち日本人の日々の暮らしとも無縁なことではない。

「農畜産物の生産は大量の水を必要とし、世界の水資源取水量の約7割は、農業用水として使用されています。日本は水資源が豊富な国ですが、実は食料の輸入というかたちで大量の水を輸入しています。遠い他国の水不足や洪水などが、日本でも食料価格の高騰として跳ね返ってくる事態が実際に起きるようになっていることは、理解しておく必要があるでしょう」

世界の国々が相互依存関係となったいま、「水問題」の解決は人類全体で取り組むべき課題なのである。

世界的な水需要の高まりに対応するため、三菱商事は水インフラ事業に取り組んでいます。私たちは水事業を通じて、地域経済の発展・活性化に貢献していきます。

2018年7月1日 朝日新聞「GLOBE」掲載