AERA編集長レポート

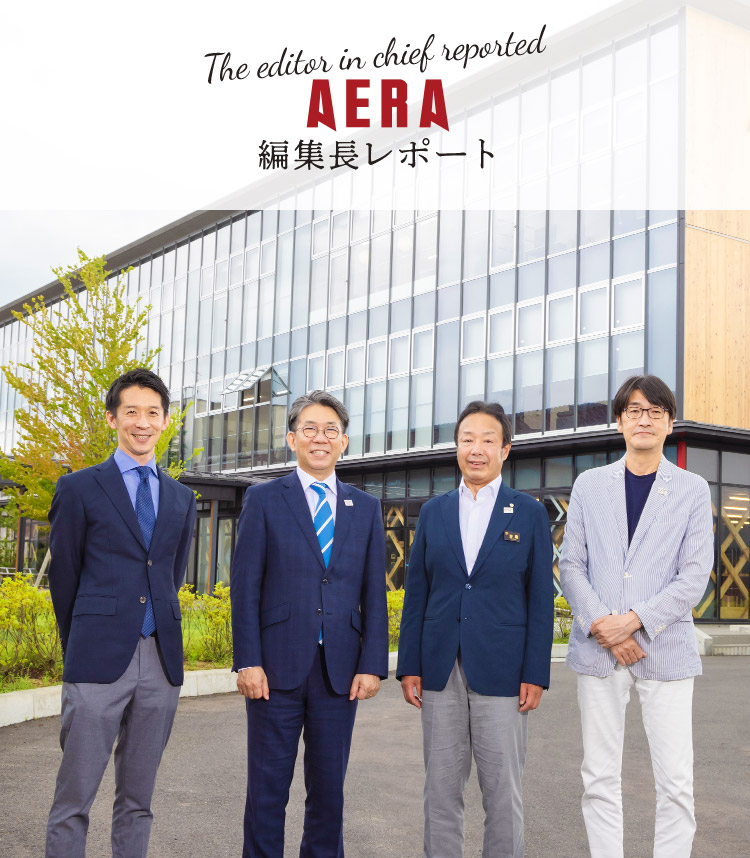

東日本大震災の復興プロジェクトとして、2011年からスマートシティ化に取り組んでいる会津若松市。アクセンチュア・会津大学と連携し、ICTを駆使したまちづくりを約10年かけて進めてきた。19年4月には構想の実現を加速化する拠点として、「スマートシティAiCT」を設立。首都圏一極集中の緩和に向けたICTをはじめとする企業の機能移転誘致に、大手からベンチャーまで150社が賛同。ビジョンをすり合わせ、さまざまな業態・業種の32社が入居した。三菱商事もこの誘致ビジョンに賛同し、復興支援の縁もあり入居。「デジタルイノベーションセンター」を設置した。AiCTの取り組みについて、三菱商事の平竹雅人さん、南田遼太さん、アクセンチュアの中村彰二朗さん、会津若松市の齋藤浩さんの4人に聞いた。

-

齋藤 浩

会津若松市 企画政策部 部長

ICTを活用したまちづくりを推進する「スマートシティ会津若松」への取り組みを担当。AiCTには構想時より関わっている。 -

中村彰二朗

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア・イノベーションセンター福島

センター共同統括 マネジング・ディレクター

2011年よりアクセンチュア福島イノベーションセンターのセンター長に着任。以来、震災復興からはじまり地方創生に向けた取り組みを推進。AiCTには立ち上げ前の構想・準備段階より参画している。 -

平竹雅人

三菱商事株式会社

デジタルイノベーションセンター長

2019年より三菱商事のデジタルイノベーションセンターのセンター長に着任。AiCTではモビリティインフラ領域のリーダーを担当。 -

南田遼太

三菱商事株式会社

HEREプロジェクト室 課長

三菱商事が2020年に出資した位置情報サービス分野のリーディング企業である「HERE Technologies」の技術や知見を活かして、AiCTのプロジェクトにも参加。

AERA 編集長

片桐AiCTはどのような目的でつくられたのでしょうか?

齋藤会津若松市のスマートシティ構想の取り組み推進拠点として開所しました。当市は早くから人口減少に直面しており、とくに若年層の人口減少が顕著です。地元の会津大学の学生も約8割は首都圏など県外で就職してしまいます。将来の活力の維持は大きな課題でしたので、若い人材が地元に定着できる環境づくりへの期待も大きかったです。

中村私たちは国内でもいち早く、2011年から会津若松市と一緒にスマートシティ構想に取り組んできました。21世紀は、GAFAのような巨大企業による中央集権型モデルから転換し、地域主導などの「自立分散型社会」へと進むことになる。今後、ここ会津で地方創生が成就し、新たな雇用機会も創出され、東京よりも先端プロジェクトができるとなれば、会津大学などの地方大学の学生も地元に定着します。そうした会津モデルを全国に広げていく狙いもあります。

齋藤プロジェクトのスタートから約10年、ようやくここまでくることができました。AiCTはスペシャリストが集まる、これまでとは異次元の企業体ですから、今後のイノベーションに大いに期待しています。

片桐三菱商事がデジタルイノベーションセンターを会津に設置したのはなぜでしょうか。

平竹自立分散型社会へと進むなかで、個々のニーズに応えていくことが重要になります。地方は市民との距離感も近く、一人ひとりの声を聞きやすい。しかも、机上の調査ではなく、実証フィールドをもって行動できる。弊社がデジタルによるイノベーションを起こしていく拠点を会津においたのもそうした理由です。私自身も会津で家族と暮らしながら、東京とは異なる会津の課題を実感することで、同様の課題を抱える国内外の地方都市に横展開できる新しい産業モデルを作り出すことを目指しています。

片桐AiCT で仕事をしてみた実感はいかがでしょうか?

中村見ている方向が一緒である企業同士が集まったAiCTは一つの〝バーチャルカンパニー〞です。そのなかで一つのプロジェクトを動かしていく。こうしたビルは世界中探してもなかなかないですし、仕事はすごくしやすいですよね。

平竹〝ひとつ屋根の下構想〞として、できるだけ部屋のドアも開けておき、しっかりとした新型コロナウイルス感染症対策をした上で、アポイント不要の活発な意見交換が重ねられています。この環境が新しい未来を開くのでは、と実感しています。

スマートシティAiCT

「スマートシティ会津若松」の取組みの一環として、2019年4月に開所したICTオフィス施設。首都圏などのICT関連企業が機能移転できる受け皿として整備された。ICT関連企業の集積により、首都圏からの人の流れを生み出し、新たな雇用の機会が創出されることで、若年層の地元定着や地域活力の維持発展を目指す。

- データから見えてくる無意識のニーズ -

同市では、観光を軸とした地方創生を推進する、モビリティプロジェクトにも取り組んでいる。三菱商事が持つ位置情報プラットフォームの知見を生かして、会津地域の魅力的な周遊コンテンツの配信と移動を支援するレンタサイクル予約サービスの提供、ユーザーの移動情報の可視化・分析を行う実証実験を進めている。

片桐先ほど、プロジェクトに使われているレンタサイクルを拝見しました。自転車前方についていた小さな機器はなんですか?

南田GPSです。今は実証に参加頂いたユーザーの位置情報を把握し、自転車でどんなルートを辿って、どこに立ち寄ったかなどのデータを集めています。鶴ヶ城の半径2キロ圏にも、大正浪漫の雰囲気が残るエリアや老舗和菓子店など、周知しきれていない魅力的なスポットが多々あります。自転車なら路地も探索しやすい。コンテンツの力とモビリティを組み合わせて、移動の需要や観光客の誘致、渋滞緩和にもつなげていく試みです。

平竹どんなルートを辿るとより楽しめるのか。消費を促すのでなく、楽しさを引き出すような仕組みを作る。その人自身も気づいていないニーズも掘り起こし、それと会津の素晴らしさとをつなげて伝えていければと考えています。

片桐無意識のニーズがデータから見えてくるわけですね。

平竹「エモーショナルサービス」と呼んでいますが、データをもとにこうした仕組みができれば、日本全国でその地域の良さを引き出し価値化していけると思います。

齋藤これまでにない観光客目線の情報を得られていると思います。今、コロナ禍で切実な状況の商店も多いですから、こうしたデータを有益な情報としてお店に還元してもらえたら、と思います。

南田そうですね。フィードバックとその打ち手をすぐにとれるのはデジタルの良さです。

平竹観光客の行動変容を促す楽しみ方を増やし、住民も地域をより楽しめるようになる新たな仕組みを生み出していきたいです。

「まちづくりの主役は〝市民〞。

多様性を認め合う仕組みづくりへ」

- 「都市OS」でデータ連携。

市民主導のまちづくり -

かつて、120万石という大きな城下町として栄えた会津若松市。東北の歴史と文化の中心地として、幕末の〝白虎隊〞など、歴史の転換点には必ず登場する。21世紀においても、ここからイノベーションを起こそうとしている。

片桐そもそも三菱商事は、なぜこうしたプロジェクトに関わっているのでしょうか。

平竹一人ひとりのニーズに応えることが力を持つ時代には、そこを入口にさまざまな解決策の提供をしていくことができます。三菱商事としての新しい未来像もそこにつながるのではないか。弊社の原点である貿易や事業を土台に培った「信頼」のグローバルネットワークは、デジタル社会でも重要な要素。国内外へと産業を超えて広げていく力を使い、多様な事業の信頼の懸け橋になっていければと思います。

片桐まち全体でデータを共有する「都市OS」があると聞きました。

平竹はい。会津若松のスマートシティはデータ連携基盤である「都市OS」を通して、例えばモビリティ事業が、ヘルスケア、教育、エネルギーなどの多様な産業とデータを共有し、連携していきます。それにより市民一人ひとりに必要なサービスがスピード感をもって提供されることになります。これは、新型コロナウイルス感染症や災害などによる緊急時にも活用されていくでしょう。

片桐30~50年後の会津若松はどうなっていると思いますか?

齋藤50年後には現在12万人の会津若松市の人口が半減するという予想もあります。まちをつくるのはやはり生活者。まちに愛着をもつ市民一人ひとりが当事者として地域に深く関わりながら、地域のあり方も自分たちで決める。そんな「市民中心」の持続可能なまちをデジタルテクノロジーの力でつくり、50年後も10万人を維持できれば。その手法がスマートシティ構想です。パートナー企業の方々と切磋琢磨しながら、取り組みを持続したいです。

南田きっと30年後にはデジタルの力によって、誰もが自由に自分の愛着のある場所に住み、世界中のどこでも働くことができる社会になっていると思います。会津がそのモデルケースとなるように、三菱商事の総合力を活用し、スマートシティ構想の取り組みに貢献していきたいと考えています。

中村30年後くらいには少なくともDXはもう普通になっていて、もはや誰も意識すらしていないでしょう。情報格差や会津と東京といった地域格差もデジタルの力で解消されているはずです。企業の大小、外資や日本企業というような、常に対象を比較する議論もなくなる。少なくとも我々は今、そこを目指しています。

平竹今までは課題を解決しても、その時、その場所でしか活かされなかったものが、デジタル技術によって蓄積、分析され、同じような課題に対して最良の解決方法をグローバルに共有できるようになる。地域や、貧富の差などにかかわららず、様々な困難への解決方法を見出し、それにより飛躍的に生活が改善され、あらゆる人にチャンスのある時代となっていると思います。最近の会津での新しい動きは欧米から注目されています。市民から事前に承諾を得てデータを活用する「オプトイン」方式をはじめ、新しい事業モデルや社会の仕組みが生まれ始めています。まさに歴史的転換点。多彩なスペシャリストと連携し、新しい仕組みを会津の人たちと一緒に一歩ずつ実現していきたいですね。