社長メッセージ

皆さまのご関心事項にお答えいたします。

- 中期経営戦略2024の成果と経営課題認識

- 経営戦略2027策定の中で悩んだこと、拘り

- 現ポートフォリオに対する評価、ポートフォリオ最適化や資本効率向上に向けた打ち手

- コングロマリットバリューへの意気込み、創出取組

Q1:中期経営戦略2024を振り返り、成果と経営課題認識を教えてください。

中期経営戦略2024(中経2024)では、外部環境の急速な変化―グローバルサプライチェーンの再構築、デジタル化社会への移行、脱炭素化の進展といった事業環境変化を背景に、「MC Shared Value(MCSV)の創出」というビジョンを掲げました。そして、当社はポートフォリオの最適化、すなわち事業の継続的入れ替えを通じた循環型成長モデルの推進とEX・DX戦略から成る未来創造を柱とした成長戦略を展開、既存事業の収益力強化と産業の枠を超えた事業開発に注力してきました。さらには、各営業グループの推進力を高め、業界横断的な事業開発を加速するため、グループの再編を実施しました。

既存事業の収益力強化に当たっては、循環型成長モデルの下、まずは2021年度末時点の全事業投資先※311社の中から、追加資金を要せず改善可能な領域に着目し、要求利回り未達や低成長の160社を抽出。営業グループごとに目標を設定することで、自律的な事業の見直しと利回り改善を促すとともに、私自身も積極的に関与し、資本効率を意識した選択と集中を推し進めました(「磨く1.0」)。この「磨く1.0」による利益改善効果は約1,000億円(2024年度実績、2021年度対比)に達し、連結純利益および営業収益キャッシュフローの大幅な改善、さらにはROE二桁の目標達成にも貢献しました。また、想定を上回るキャッシュ創出力により、二度の増配および大規模な自己株式取得を通じて、株主・投資家の皆さまへの還元も着実にできたと考えています。 一方、引き続き取り組むべき課題も残されています。第一に、さらなる収益力の強化です。トランプ政権下の関税政策に象徴されるように、現在の事業環境は政治・経済・環境・技術などあらゆる方面で不確実性が増大しており、変化のスピードも加速しています。このような不透明かつ流動的な状況下においては、当社が強みを持つ既存事業を起点とし、利益を着実に積み上げていくことが重要です。前中経での「磨く1.0」による成果を踏まえ、次期戦略「経営戦略2027」では「磨く2.0」として追加資金の投入と対象を全事業投資先へ拡大し、さらなる利益成長と収益水準の底上げを図ってまいります。

もう一つの課題は、MCSV(共創価値)の創出です。中経2024期間中には、規模感のあるMCSV案件を皆さまにお示しできる段階にまでは至りませんでしたが、現在、既存事業を起点とした複数の新たな構想が動き始めています。今後は、時機を逃さず、当社の強みを掛け合わせた共創プロジェクトとして具現化させていきたいと考えています。

- ※経営管理対象でない会社群(休眠会社、清算・撤退予定先等)は除く

関連情報

Q2:経営戦略2027策定の中で悩んだこと、拘りを教えてください。

まず、本戦略の位置付けについてです。経営戦略2027を具体的に議論し始めたのは昨年秋、ちょうど米国大統領選挙が佳境を迎えていた時期でした。トランプ大統領が再選した場合の事業環境変化を、時間軸を含めてどのように考えるべきか大いに悩みました。世界情勢の変化次第では、事業戦略の大幅な見直しを迫られる可能性が十分にありましたが、逆にこのような不確実な環境だからこそ、当社の目指す方向性を明確に示すべきとの結論に至り、「経営戦略2027」を策定しました。不透明な事業環境でもしっかりと機能する戦略を掲げつつも、必要に応じて大胆かつ柔軟に戦略を見直すことで、常に持続的な成長曲線を描けるよう、「目指すべき姿」を提示した点は、私の拘りの一つです。

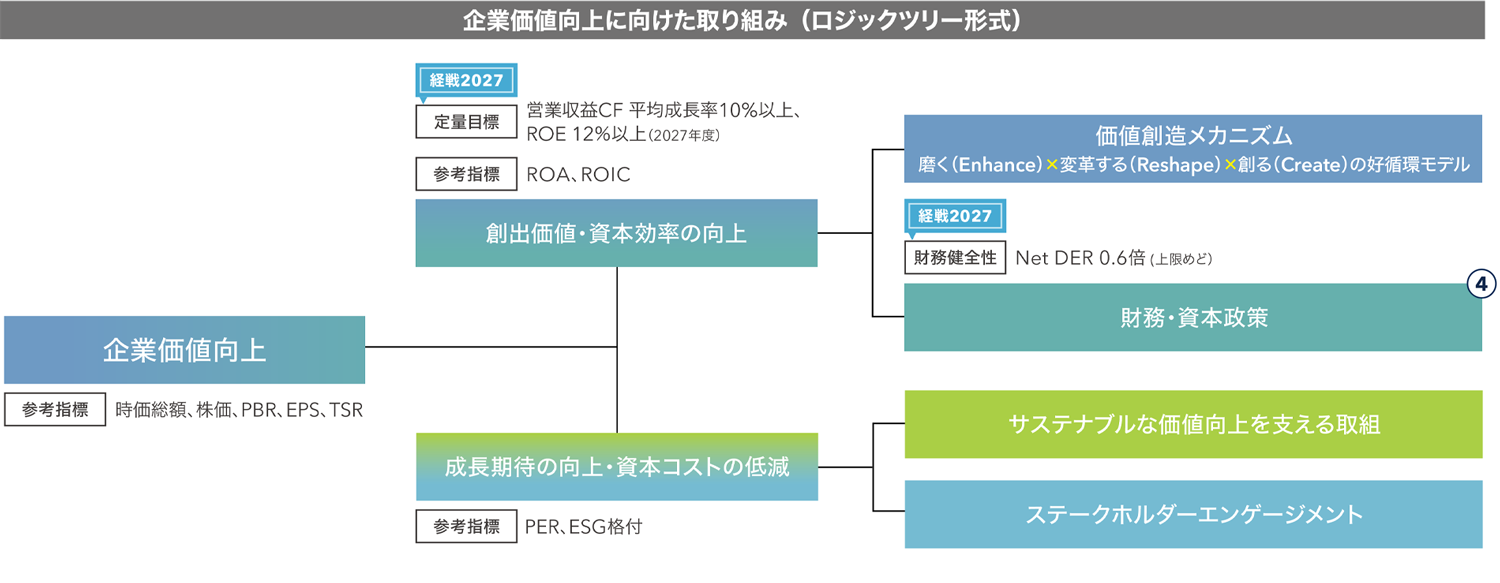

経営管理指標については、従来から重視してきた「成長性」と「効率性」を引き続き定量目標として設定しましたが、ここにも私なりの工夫があります。まず「成長性」については、これまでは当期純利益を採用してきましたが、今回は資産・事業売却や特殊要因に依拠しない営業活動によるキャッシュフローを採用し、その平均成長率を評価することとしました。これは、持続的な投資・還元余力を示す上で、一過性ではないキャッシュフローが重要であり、その持続的な成長こそが株主・投資家の皆さまの当社への成長期待や企業価値向上に直結するものと考えたためです。

一方、「効率性」の指標は引き続きROEを採用していますが、「中長期的に」や「二桁」といった曖昧な表現は避け、「2027年度にROE 12%以上」と具体的な目標を設定しました。2025年4月に発表した1兆円の自己株式取得も、前中経期間中に積み上がった資本のリバランスを主目的としたものであり、資本効率を重視する経営姿勢を示す第一歩と考えています。

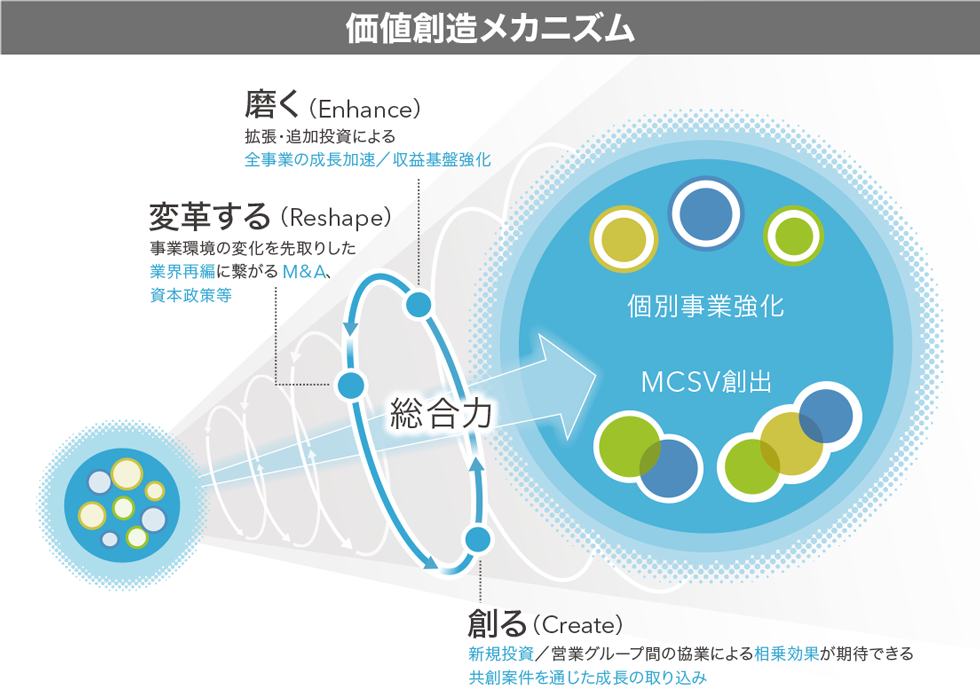

さらに、経営戦略2027を確実に推進するために、価値創造メカニズムを従来の循環型成長モデルから深化させ、「磨く(Enhance)」「変革する(Reshape)」「創る(Create)」の3つに再定義しました。これらを通じて、累進配当と機動的な自己株式取得という株主還元方針は維持しつつ、「成長性」と「効率性」の同時実現を目指します。

関連情報

Q3:現在のポートフォリオに対する評価と今後のポートフォリオ最適化の考え方、および、資本効率向上に向けた打ち手を教えてください。

当社のポートフォリオは、金属資源、天然ガス、自動車、食品をはじめとする幅広い事業群で構成されています。その背景にあるのは、多様な産業との接地面、事業モデルの多様性、そしてグローバルな事業展開であり、これこそが当社の最大の特徴であり強みの一つです。こうした基盤は、事業環境の変化に対する下方耐性を備えるだけでなく、ある産業の変化が他の産業に波及する兆しをいち早く察知し、迅速に対処することを可能にします。さらに、新たな事業機会の創出にも欠かせず、とりわけ産業横断的な取り組みであるMCSV創出実現など、当社の成長を加速させる鍵となります。

経営戦略2027では、「多様性に裏打ちされた「総合力」を事業環境に応じて発揮することで、最適な事業ポートフォリオを構築し、持続的な成長と企業価値向上を実現する企業」を目指す姿として掲げました。これは、数年先すら予測困難な環境下において、各事業分野で強靭化を図りつつ、時代の変化に応じて最適なポートフォリオを継続的に構築し続けていくことを意味します。

例えば、脱炭素社会への移行に向けて期待されるエネルギー源の一つである穀物由来バイオ燃料事業では、当社が食糧とエネルギーという異なる産業双方に接地面を持っていることが、新たな産業の「新結合」を可能にしました。結果として、バイオ資源バリューチェーン事業にいち早く着手することができています。食品産業グループにおける穀物メジャーとの戦略的業務提携や、地球環境エネルギーグループにおけるSAF製造事業の取り組みは、その好例です。将来的なポートフォリオ像としては、当社が主体的に経営に関与し企業価値向上が期待できる複数の強靭な事業群を形成し、それらが重なり合う領域で相乗効果を発揮しながら、互いに成長・拡大していく姿を描いています。

資本効率向上の施策としては、価値創造メカニズムの中でも特に「磨く(Enhance)」や「変革する(Reshape)」の取り組みを通じ、既存事業の収益力強化を基本方針とします。AI等を活用した業務効率化の追求はもちろん、去る7月に公表したサーモン養殖子会社のCermaqによるGrieg Seafood傘下事業の取得のように、事業知見を活かした追加投資や事業拡張、さらには事業再編にも果敢に取り組み、スピード感を持って強靭な収益基盤を構築していきます。今回の経営戦略2027策定に当たり、各事業が実際にどれくらい収益改善を期待できるか、244ある全事業投資先を一つひとつ自分の目で確かめました。その結果、既存事業にはまだまだ多くの伸び代があり、とりわけ当社が知見と強みを持つ分野では、短期間で確実な成果が見込めると確信しています。この実効性を高めるため、グループごとのROE目標設定や、ROEとの連動性を強化した役員報酬制度など、体制の見直しも行いました。

関連情報

Q4:コングロマリットバリュー実現への意気込み、そのための取り組みを教えてください。

当社の強みは「多様性に裏打ちされた総合力」です。「多様性」自体は、PEファンド等の他業態にも当てはまることかもしれません。しかし、当社にとっての競争力の源泉は、この多様性を活かして発揮される「総合力」にあり、この思いは3年余の経営を通じて日々強まっています。

各営業グループがそれぞれの事業を強化するだけでなく、互いの強みを持ち寄り協業し、相乗効果を生み出す。そして、事業環境が刻々と変化し、新しい事業創出機会が生まれる中で、単なるシナジー追求にとどまらず、産業を横断した「新結合」により新たな共創価値(MCSV)を創出する。こうして企業価値を持続的に高め、コングロマリットバリューを最大化していくという強い思いは、変わることがありません。現時点では、「私たちがやりたかった案件はこれです」と胸を張って示せる事例はまだ多くはありません。一方で、前中経期間にMCSV創出のために必要な組織や風土は醸成されてきています。

2025年に新設したCVC推進室やAIソリューションタスクフォースも、今後の事業機会創出に大きく寄与することを期待しています。

実際、この1年ほどで、株高や円安、条件交渉の不一致等で投資実行を見送った案件もありましたが、グループ間の相乗効果を狙える新たな構想は複数進展しています。例えば、前述のバイオ資源バリューチェーン事業のように、大規模な新規投資案件の検討に至る事例も出始めています。

今後も、ステークホルダーの皆さまからの信用・信頼、そして各事業分野を通じて培ったグローバルインテリジェンスなど、当社の強みを結集し、「総合力」を最大限発揮していきます。また、マテリアリティとして特定している社会課題の解決を通じ、新たな価値の創出、コングロマリットバリューの最大化を実現していきたいと考えています。

関連情報

Q5:最後に(株主・投資家の皆さまへ)

2022年の社長就任以来、私は株主・投資家の皆さまとの対話を何より重視してきました。私自身はもちろんのこと、社外役員や営業グループのマネジメントとの対話機会も拡充してきました。今年6月に開催したインベスターデイでは、CSEOに加え4名の営業グループCEO/EX・AIソリューション担当が登壇。各事業領域の戦略を担当役員から直接お聞きいただくことで、「解像度が高まった」といったご評価を複数頂きました。

皆さまから寄せられた当社の取り組みに対する評価やアドバイスは、速やかにマネジメント間で共有し、着手可能なものから都度経営に取り込んでまいります。今後も、双方向の対話姿勢を変えることなく継続してまいります。

中経2024の成果を土台に、さらに一段、二段と成長するため、経営戦略2027で掲げた価値創造メカニズムを通じ、キャッシュ創出力を持続的に伸長させます。そして、株主の皆さまの期待に応える株主還元にも、引き続き注力していきます。

不確実性の高い現在の事業環境は、むしろ長年培ってきた当社の「総合力」を発揮する好機です。慎重かつ大胆に実行し、新たな価値創造に挑戦してまいります。

関連情報