気候変動 : 目標

主要GHG関連指数などの開示

当社は、世界の平均気温上昇を今世紀末までに産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑えることを目指すパリ協定の目標と整合したGHG排出量の削減目標を設定し、同目標の達成に向けて諸施策を推進しています。約1,700のグループ会社を抱える当社では、連結ベースでのGHG削減目標を設定し、グループ会社各社と連携して、GHG排出量の把握と削減取り組み推進を連結ベースで進めています。

また施策立案の基礎情報収集のために環境マネジメントシステム(Environmental Management System:EMS)を活用しており、2020年度には環境パフォーマンス調査システムの大幅なアップデートを通じて調査対象範囲を拡大するなど、継続的にGHG削減活動に関する定性・定量両面のデータ精度向上とタイムリーな把握に努めています。

目標

当社は、パリ協定と整合する2050年ネットゼロ/1.5℃目標に基づき、ポートフォリオの脱炭素化と強靭化の両立を図り、MCSV (共創価値)の創出を推進していきます。そのために、脱炭素社会の実現に向けた以下3つの目標を掲げています。

① GHG排出量の削減目標

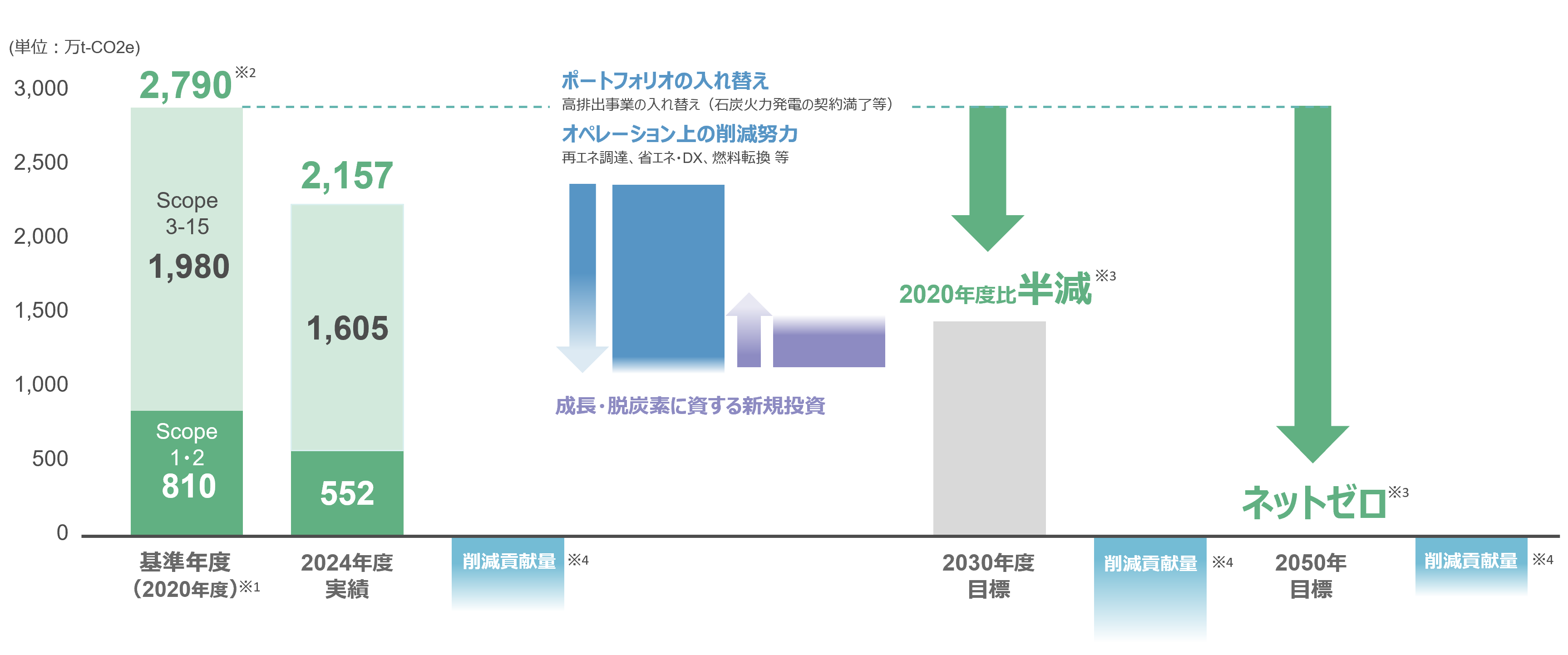

- 2050年GHG排出ネットゼロを前提とし、2030年度中間目標と具体的な削減計画を策定。

- 火力資産のダイベストメントを中心としたポートフォリオ入れ替えなどにより、2030年度までに排出量の半減※を目指す。

※ Scope1・2およびScope3カテゴリー15(投資)(以下Scope3-15)が対象。

なお、当社はこれまでGHG排出量の算定に出資比率基準を用いていましたが、当社の排出の責任範囲を明確にすることを目的に、2025年度より財務支配力基準に変更します。これにより子会社・共同支配事業分のGHG排出量を当社のScope1・2、関連会社・共同支配企業分の排出量をScope3-15として開示し、その全てを削減目標対象とします(財務支配力基準への変更に伴う基準年度数値のリステートについては、後段の【これまでの取り組み】※1をご参照)。

これまでの取り組み

当社はGHG削減目標に対する進捗を継続的に把握・開示することで、全ての取り組みにおける脱炭素化の効果を明確かつ最新の状態で把握しています。2030年度までにGHG排出量を半減させるという目標に対して、直近の実績は以下の通りです。

温室効果ガス(GHG)排出量の削減計画とこれまでの実績

② 発電事業における非化石比率:既存火力発電容量の削減、およびゼロエミッション火力への切り替えで、2050年までに当社発電事業における非化石比率100%化を目指す。

③ 再生可能エネルギー発電容量:2030年度までに再生可能エネルギー発電容量2019年度比倍増を目指す。

Scope1・2

当社の排出の責任範囲を明確にすることを目的に、2025年度よりGHGプロトコルの財務支配力基準での算定に変更します(上記の通り2020年度および2023年度実績については支配力基準による再算定を実施済み)。これにより、子会社・共同支配事業分のGHG排出量を当社のScope1・2とし、関連会社分の排出量をScope3-15として開示します。

Scope3

Scope3排出量は当社バリューチェーンにおける他者による排出であるため、その削減という社会課題に取り組むにあたっては、当社を取り巻くサプライチェーン上の幅広いパートナーとの協業が必要となります。

また、さまざまな産業に接地面を持ち多角的に事業を行う当社として、社会の脱炭素化に貢献する(削減貢献量を生む)事業に取り組むことが、結果として当社Scope3各カテゴリーの削減につながると考えています。

引き続きパートナーとの協業や社会の脱炭素化に貢献する事業を通じて、当社Scope3の削減に取り組んでいきます。

GHG排出量(Scope1・2・3)実績については、以下リンク先のESGデータをご参照ください。

【当社サプライチェーン上でのパートナーとの協業の取組み】

| カテゴリ/取り組み事例 | 詳細 | |

|---|---|---|

| カテゴリ1 | 持続可能なサプライチェーン行動ガイドラインの賛同確認 | 持続可能なサプライチェーン行動ガイドラインを通じてサプライヤーに対してGHG削減を含む地球環境への配慮を求めており、サプライチェーン調査の対象となるサプライヤーには毎年調査でガイドラインへの賛同を確認している |

| 都市開発における低炭素素材の調達 | 都市開発事業におけるCO2削減コンクリート、低炭素アスファルト舗装素材等の採用 | |

| 調達農園との協業 | 食品原料の輸入事業において、サプライチェーン上の農園における植林活動を実施 | |

| カテゴリ4 | 流通の効率化 | 食品流通でDXに取り組むことによる物流の効率化 |

| カテゴリ10 | CO2回収実証実験 | 複数のパートナーと共に製鉄所におけるCO2回収実証実験を実施 |

| カテゴリ11 | 次世代燃料の取組み | 気候変動 : 取り組み |

CCS/CCUSの取組み | 気候変動:取り組み | |

| カテゴリ13 | 低排出建機のリース | 建機リース事業における環境負荷の低いレンタル機械の導入 |

削減貢献量

当社の削減貢献の取り組み

当社は、削減貢献量を社会全体のGHG排出量削減における具体的な貢献度合い、および 当社が脱炭素社会への移行におけるビジネス機会をどの程度取り込めているかを示す定量的な指標としています。

また、さまざまな産業に接地面を持ち多角的に事業を行う当社として、社会の脱炭素化に貢献する(削減貢献量を生む)事業に取り組むことを通じて、当社Scope3各カテゴリーの削減に取り組んでいきます。

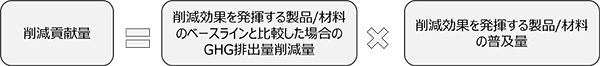

削減貢献量とは

削減貢献量とは、社会のGHG排出量削減に資する低排出製品・サービスなどが提供されることにより、既存製品・サービスなどが提供される場合(ベースラインシナリオ)と比較した時のGHG排出量削減・抑制に対する貢献分を定量化したものです。

当社が使用した基本的な削減貢献量の算定方法は下記の通りです。

【フローベース(ライフタイム)】

評価年に製造された当社商材のライフエンドまでのCO2排出量とベースラインシナリオのCO2排出量の差を算出し、削減貢献量を評価。EVなどの最終製品に必須となる素材などでの貢献を対象としています。

【ストックベース(単年)】

評価年に稼働している当社商材から創出される1年間の削減貢献量を評価。再生可能エネルギー事業などでの貢献を対象としています。

なお、当社は削減貢献量に、当社製品・サービスによる炭素回避量だけでなく、炭素吸収量や除去量も含めています。

当社の削減貢献量

脱炭素社会への移行に資するビジネスのうち削減貢献量を生み出しており定量化可能な商材を評価対象としています。

なお、原則的に生産量や稼働量などから算出をしていますが、一部集計が完了していない販売量などは見通しを用いています。

計画中/稼働間もない削減貢献に資する案件例

CO2の排出削減に貢献する案件であるものの、現時点においては、稼働・提供が開始されて間もない、もしくは開始される直前であるなどの案件については、2025年度以降の推計値で算出しています。

今後、各案件の稼働実績を鑑みて、削減貢献量の実績値を算出していきます。

- 再生可能エネルギー発電事業

- 当社が着工済みの太陽光・陸上風力・水力・洋上風力の発電施設が計画通り稼働した場合、今後ストックベースで約47万トン/年の削減貢献量が増加することを見込んでいます。

- ※上記に記載の削減貢献量の推計値は実際の商材の稼働状況や販売状況によって、変化する可能性があります。

補足情報

【当社の削減貢献量算出における留意点】

- 削減貢献量算出においては、可能な限り実績(見通し)値や公知情報を用いていますが、入手困難な場合には前提やシナリオを設定し算出しています。

- 削減貢献量の国際的な議論・動向を踏まえ、算定の精緻化や開示の在り方に関する検討を引き続き行っていきます。

【参考とした主なガイドライン】

- GXリーグ 「気候関連の機会における開示・評価の基本指針」(2023)

- WBCSD/WRI 「GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard」(2019)

- WBCSD/Net Zero Initiative 「Guidance on Avoided Emissions: Helping business drive innovations and scale solutions towards Net Zero」(2023)

- 経済産業省 「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」(2018)

- 日本LCA学会 「温室効果ガス排出削減貢献量算定ガイドライン」(2022)

- (一社)日本化学工業協会 「CO2排出削減貢献量算定のガイドライン」(2012)