生物多様性 : 体制・システム

体制

| 所管役員 | 小林 健司(常務執行役員、コーポレート担当役員(CSEO)) |

|---|---|

| 審議機関 (経営意思決定機関である社長室会の下部委員会) | サステナビリティ委員会 委員会で審議された生物多様性に関わる重要事項は、社長室会にて機関決定され、所定の基準に基づき、取締役会に付議・報告されています。 |

| 事務局 | サステナビリティ部 |

リスク管理

当社では、投融資案件の審査に際し、経済的側面だけでなくESGの観点も重要視して、総合的に審議・検討しています。生物多様性の観点では、国際自然保護連合(IUCN※1)などにより開発された生物多様性ツール(IBAT※2)を2012年から活用、事業サイト周辺における絶滅危惧種の生息状況や保護区域特定情報を把握するなど、事業が与える影響の把握に努めることで、審議・検討に役立てています。新規・撤退案件の審査のみならず、既存事業投資先の事業経営をモニタリングし、改善に資するように努めています。

また、環境・社会性面のリスクが高いと判断した商材については、当社の人権・労働問題・地球環境などへの取り組みの方針となる「持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン」の遵守状況を確認するためのサプライヤーに対するアンケート調査を毎年実施しています。その項目として、事業活動による地域コミュニティや生態系への影響の配慮、土壌などの汚染防止に関する方針・戦略・指針の有無、生物多様性の方針・戦略・指針の有無など、生物多様性を含む自然資本に関する調査を実施し、その内容を確認しています(詳細はサプライチェーン・マネジメントをご参照ください)。

※1 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources:IUCN

※2 Integrated Biodiversity Assessment Tool:IBAT

TNFD最終提言(v.1.0)フレームワークを活用した自然関連課題の再評価

当社の事業の多くは、自然と接点をもち生態系サービスに支えられています。当社が持続的に事業活動を行っていくためには、当社の事業が自然にどの程度依存し影響を与えているかを把握し、そのリスク・機会を分析した上で、自然への過度な依存や負の影響を最小限にとどめ、さらにはその回復に資する取り組みを実施することが重要だと認識しています。

係る認識のもと、当社はTNFD提言に賛同し、以下の通り自然関連リスク・機会の分析・開示に取り組んでいます。

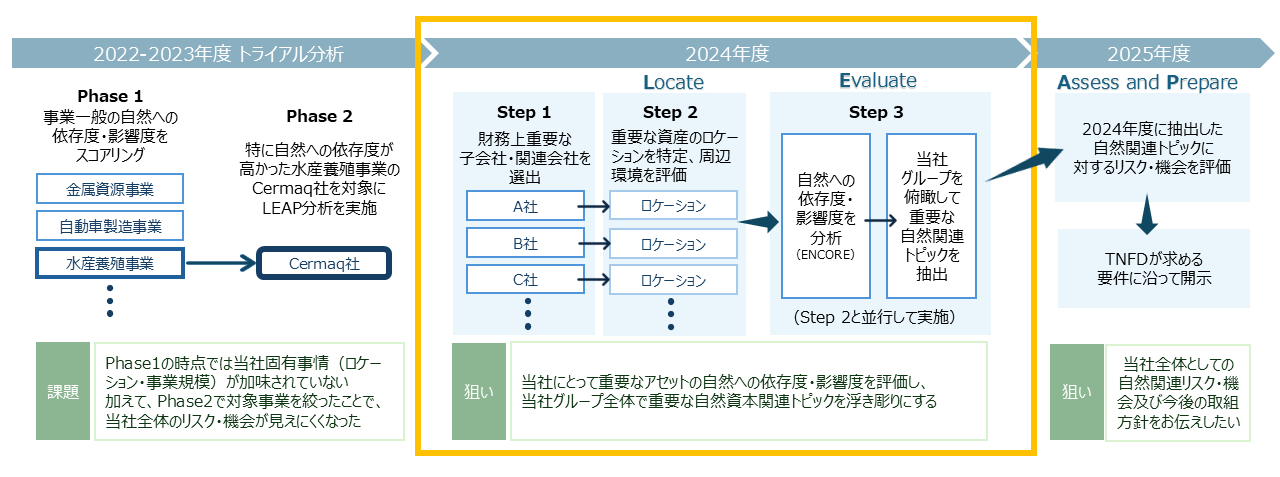

トライアル分析から本開示に向けてのプロセス

当社では、当社事業の自然関連課題を特定し評価すべく、2022年度から2023年度にかけてTNFDフレームワークのベータ版を参考に、 トライアル分析を実施しました。トライアル分析から得た課題を踏まえ、2024年度は、自然への依存度・影響度で絞り込んだ一部事業ではなく、財務上重要な※1事業を対象にして以下の通りLEAPアプローチのL(Locate)とE(Evaluate)の分析をしました。

※1 財務上重要な子会社・関連会社の選定基準は下記の通りです。

<財務指標定量基準>

単体・子会社:総資産1,500億円超、売上高1,500億円超

持分法:持分法投資残高500億円超

<非財務基準>

単体・子会社:Scope1&2 GHG排出量 1百万トン

持分法:Scope1&2 GHG排出量 1百万トン

Step 1(財務上重要な子会社・関連会社の選出)

当社は、今後、サステナビリティ情報を「非財務情報」ではなく、「サステナビリティ関連財務情報」として扱うことが益々重要になると考えています。Step1では、今回のTNFD分析の対象範囲を選定する上で、将来の法定開示をも念頭に、まずは当社として財務上重要な子会社・関連会社を選出しました。財務上重要な子会社は事業規模も大きく自然に与える影響も相対的に高いことから、財務上の重要性で絞り込むことはTNFDが求めるダブルマテリアリティの観点にも整合していると考えています。

Step 2(重要な資産のロケーションを特定、周辺環境を評価(L))

Step 2では、選出した子会社・関連会社における重要な資産とそのロケーション(緯度・経度)を特定し、周囲の自然環境を調査する各種TNFD推奨ツールや気候関連の物理的リスク(熱ストレス、台風、高潮、河川洪水、森林火災)に関する評価ツール※2も用いて、周囲の自然環境に関する状況を把握・評価しました。

- ※2周囲の自然環境については、Aqueduct Baseline water stress)やIBAT、気候関連の物理的リスクについてはNEX-GDDP-CMIP6、Aqueduct Flood、IBRrACS、Global Fire Atlasを用いて評価。

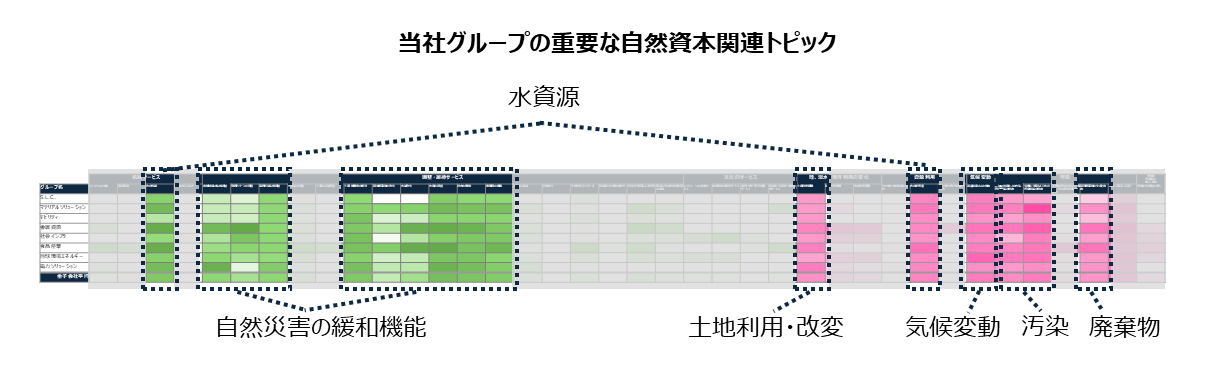

Step 3(ヒートマップ分析(E))

2025年度に向けて

2025年度は、2024年度に抽出した当社の重要な自然関連トピックに対するリスク・機会を評価し、TNFDが求める要件に沿った開示を進めると共に、事業グループとしてのリスク最小化・機会最大化に向けた対応方針の策定 に向けて取り組んでまいります。